節刀ヶ岳

SHC9月定例山行報告 2015年9月27日 (日)

節刀ヶ岳

大石峠~鍵掛峠(御坂山塊)

節刀ヶ岳

大石峠~鍵掛峠(御坂山塊)

SHC20周年記念山行 「富士山周辺を歩く」 シリーズ 第4弾!

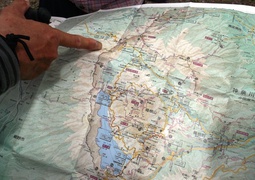

← 地図&行程

← 地図&行程島田(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー新富士ICー〈R139〉ーすずらん湧水池駐車場(8:30)…大石峠入口…大石峠…節刀ヶ岳(11:30~12:00)…金山…鬼ヶ岳…鍵掛峠…根場駐車場(15:30)ー〈R300・R52〉ー新清水ICー〈新東名〉ー藤枝岡部ICー島田(18:30)

距離:9.6km 累積標高差:+978m / -1067m

歩行時間:6h30m ルート定数:25.0

大石峠入口をスタート 沢を横切り

大石峠 肝心の富士山は雲の中

足元にはトリカブトや あちこちにキノコ

節刀ヶ岳山頂に到着 視界ゼロ

山頂にて昼食

次は… 金山、~ 鬼ヶ岳、へと歩を進め

雲がとれて富士の山頂が現れる

金山の山頂。 ここは十二ヶ岳、節刀ヶ岳、鬼ヶ岳の分岐

鬼ヶ岳は …

ちょこんと鬼の角のような岩がおもしろい

トリカブトやりんどう 紫の花が目立つ

うまそうなキノコだな。

鍵掛峠までは

ところどころスリリングな岩尾根があり

アップダウンが続いたが鍵掛峠からはあとは下るだけ

よい香りがするブナハリタケ

枯葉でフカフカの道を緩やかに下る

山行ゴール地点、「西湖いやしの里根場」 へ到着。

SHC20周年記念山行「富士山周辺を歩く」シリーズ第4弾、 節刀ヶ岳は、連休明けのせいか全く他の登山者に会うことのないSHCだけの静かな山を楽しめた。

次回定例山行は、10╱25 (日)

ブッポウソウの鳴く、鳳来寺山・(奥三河、設楽山地)です。徳川家康と鳳来寺の歴史を楽しみましょう。

SHC広報

2015年10月07日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行

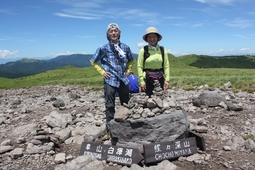

霧ヶ峰・(車山~八島ヶ原湿原)

霧ヶ峰の主峰、車山(標高1925m)山頂からは、360度の展望、富士山、南、北アルプス、八ヶ岳連峰が見渡せた。

霧ヶ峰の主峰、車山(標高1925m)山頂からは、360度の展望、富士山、南、北アルプス、八ヶ岳連峰が見渡せた。参加者は総勢38名 (会員28名・会外10名)

SHC7月定例山行報告 2015年7月26日 (日)

霧ヶ峰・(車山~八島ヶ原湿原)

霧ヶ峰・(車山~八島ヶ原湿原)

行程

島田中央公園(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー新清水ICー増穂ICー〈中央道〉―諏訪ICー車山肩駐車場(9: 30~10:00)…車山…車山乗越…蝶々深山…物見岩(12:00~30)…鎌ヶ池…八島ヶ原湿原駐車場(14:00~30)ー〈往路〉ー島田(18:30)

車山肩にてウォーミングアップ

夏の高原を黄色の花で埋め尽くされるはずのニッコウキスゲは鹿の食害で花数は淋しく遠くにポツンポツンと咲いているだけだった

気象観測レーダーの設置された車山山頂へ

車山1925m。標識の真向かいに蓼科・八ヶ岳が手に取るように見えた

ゆるやかな傾斜をのんびり登って割と簡単に(日本百名山)に到達

山頂で絶景を堪能したら遊歩道を車山乗越へ

夏雲湧く開放的な風景に感動しながら歩を進めて

爽快な草原には 蝶々深山 までまっすぐに延びている

蝶々深山に到着

平坦な 蝶々深山 は霧ヶ峰の中央部にあり

ここは絶好の休憩ポイント

展望を満喫したら

20分ほどで物見岩へ

埼玉県川越市から来たという中学生207人で埋め尽くされていた。

自然体験宿泊学習の中学生と雑談しながら昼食を済ませて

物見岩で集合写真

物見岩前方に八島ヶ原湿原を広く見わたせられ、

灌木帯をジグザグに下って奥霧の小屋を通過すると

八島ヶ原湿原をまわる木道に入り

木道の両脇にはニッコウキスゲ、ノハナショウブ

クガイソウ、ワレモコウ、エゾカワラナデシコ、コウゾリナ、や、

ノアザミ、シシウド

ホソバノキリンソウ、コウリンカ、オオダイコンソウ、コオニユリ、や、

ノリウツギ、ヤナギラン

アカバナソモツケ、イブキトラノオ、ヨツバヒヨドり、ハクサンフウロ等々

足元の花を愛でながら

湿原の西側の八島ヶ池まで来ると木道歩きは終了

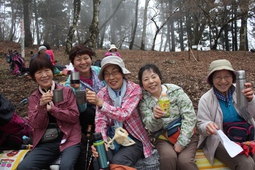

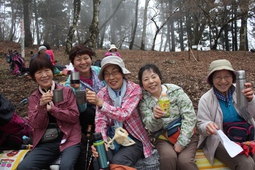

アクシデントもなく、山行担当者は行程を円滑に消化、

大パノラマの眺望、おおらかな高原や湿原を歩き終え、多種多様の花を愛で、

遊ぶ山の楽しさを十分に味わい、駐車場でバスを待つ間のひとときは・・・

・・・至福の時間

島田中央公園18:30帰着。

各々、家へのお土産は、「元気な体と笑顔と感動と無事」の詰め合わせ。

SHC広報

2015年08月08日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行

丸岳(箱根外輪山)

SHC5月定例山行報告

2015年6月7日 (日)

丸岳 (箱根外輪山)

「湖尻峠~乙女峠」

2015年6月7日 (日)

丸岳 (箱根外輪山)

「湖尻峠~乙女峠」

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山を囲む山々」 を定例山行に組み入れ、4月の「天子ヶ岳~長者ヶ岳」、5月の「王岳」 (御坂山塊)に続き、第3弾が今回の丸岳 (箱根外輪山)

丸岳の山頂にて。 噴煙あげる大涌谷を背に (参加者32名)

★ 行 程 (2万5千図「御殿場」「裾野」)

島田中央公園(6:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー御殿場ICー芦ノ湖キャンプ村(8:00)…湖尻峠…長尾峠…丸岳(11:55~12:40)…乙女峠…乙女駐車場(14:20)ー御殿場温泉会館(~15:45)ー御殿場ICー〈新東名〉ー藤枝岡部ICー島田(17:30)

スタートは、湖尻水門 ~ 深良水門(1666年着工)

いたる所に ”ハコネウツギ”

”ヤマボウシ”

湖尻峠。 芦ノ湖スカイラインの出合

時折、スピードアップしたバイクの唸る音が聞こえる。

長尾峠まで県境尾根歩きとなる。

サンショウバラ

箱根スカイラインの眼下に裾野市。

箱根芦ノ湖展望公園

ホーホケキョ、野鳥の鳴き声で季節感を味わえるのも山にいればこそ。

大涌谷と芦ノ湖

お目当ての富士山は見えず。 見上げればトンビが空に輪をかいて

登山道の両脇にはハコネタケ

アンテナ鉄塔の立つ、”丸岳” に到着

♪ ~ 山頂で昼食

♪ ~ 思い思いの場所に陣取って

下山は、乙女峠 ~ 乙女森林公園キャンプ場へ・・

山行も終盤・・・難所のひとつ

すばやく渡ろう

今だ!

リーダーの掛け声で全員渡りきる。

山行後の疲れは温泉で・・・・。

「富士山を囲む山々」 の第3回目の ”丸岳” は富士山は見えませんでしたが快適な尾根道を歩けました。来月は「富士山を囲む山々」 から外れて、会員の要望による ”霧ヶ峰” です。大型バスで行きますので大勢の参加を期待します。

SHC広報

2015年06月12日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行

王岳

王岳山頂からの眺め。眼下に西湖

参加者30名

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山周辺の山々」を定例山行に組み入れ、先月の「天子ヶ岳~長者ヶ岳」に続き、第二弾が今回の「王岳」

精進湖畔からスタート

西湖へ繋ぐ御坂山塊 の稜線を弧を描くように歩きます。

草花を愛でるだけでなく

何度も

何度も、何度も、 富士山の全景を仰ぎ

スリリングな岩尾根や、樹林の中では小枝が跳ねたり変化に富み、

五湖山を通過すると 目の前にデ~ンと王岳が近づく。

王岳山頂に到着

♪ ~ 昼食

悦子さん手作りのクルミケーキは本格的プロの味

お腹も出来て・・ミツバツツジの咲く山道を鍵掛峠へ

落葉の降り積もったふかふかの道を・・

緩やかに下ります。

いやしの里 「根場」 に到着

5月定例山行「王岳(女坂峠~鍵掛峠)」(御坂山塊)では、天候に恵まれ、お目当ての富士山の雄姿は言うに及ばず、未だ残雪を纏った南アルプス・白峰三山などもはっきりと望まれた。こういう場面では必ず「あれは何という山だろうか?」という言葉が周りから聞かれる。目に入る周囲の山々を眺望し、山座同定するのは山歩きの楽しみの一つで、その場で人から聞いて納得しはするが、また別の山に行けば同じように尋ねてしまう。自分の頭の中に眺望図を作っていくには、やはり能動的なアクションが必要だ。最近は「カシミール」などのソフトを使ってPC上で眺望をシミュレートすることも可能で大いに役立つが、さらにアナログ的な作業や思考を伴うと、読図や山歩きの現場での感覚を磨くことにも繋がってくるように思う。

アナログ的とは何かと言うと、連続するものを相対的に把握することであり、王岳を「御坂山塊西部、西湖北西、女坂峠〜鍵掛峠間の最も高いピーク」というように他との位置関係を理解することだ。一方、デジタル的とは「北緯36度30分47・55秒、東経138度38分41・32秒、標高1623・3mの地点」と表わすことで、GPSなどの測定機器に委ねられる事柄だ。両者には、それぞれの特性を活かす持ち場があることだろう。

アナログ的な理解、つまり相対的な位置関係の把握のためには、大きな(広い)概念から入っていくというのが原則のように思う。例えば、6月の定例山行地「丸岳(湖尻峠~乙女峠/箱根外輪山)」とは何処なのか。指定された2万5千図「御殿場」「裾野」を揃えて眺めてみる。「御殿場の東辺り? 乙女道路の南に丸岳の名があるね」でも、箱根全体の何処に当たるのかは判らない。「裾野」を見て「芦ノ湖の北西だ」とかろうじて判断できるわけで、実は東面に隣接するもう2枚の地形図「関本」「箱根」があって初めて箱根山域におけるその位置が判る。地形図は隣接図も同時に揃えなければならない所以だ。これによって現在、噴火警戒レベル2「火口周辺規制」のかかる大涌谷との位置関係、距離、地形的特徴なども見てとれる。

ではもっと広い概念、そもそも箱根とは何処なのか。静岡に住む私たちならば、「神奈川との県境の、東海道の関所のあった、箱根八里と謳われた……」などと、極めて大雑把に答えられるが、さて、富士山や愛鷹山との位置関係や山域の範囲などというと、たちまちあやふやになってしまう。まずは、20万分の1地勢図など、もっと広域の地図を眺めてこれらを把握しておく。縮尺(範囲)を任意に変えられる「地理院地図(電子国土WEB)」や「グーグルマップ」といったWEB上の地図は、こうした時に便利である。本号『月々の山』で立川さん制作の「カシミール図」では、よりはっきりとこの位置関係が示されている。

こうして位置関係をざっくりと頭に入れたら、次は丸岳山頂から富士山頂(剣ケ峰)を結ぶ直線を南アルプス辺りまで延長して引いてみる。この線を中心に、左右にはそれぞれどのような山が連なっているかを確かめておく。そうすれば丸岳に立ったとき、富士山左右のどちら側に何の山が見えるのか、また、富士山によって隠される山の予測を立てることができる。湖尻峠、長尾峠、乙女峠からも同様の線を引けば、眺望の変化の予測を立てることができる。加えて、この線の方位角度(西偏角度を加味することを忘れずに)を出しておけば、現在地の把握の一助ともなる(富士山頂が見えることが前提だが)。 【元】

SHC5月定例山行報告

2015年5月17日 (日)

王岳 (御坂山塊)

2015年5月17日 (日)

王岳 (御坂山塊)

参加者30名

地図 & 行程

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山周辺の山々」を定例山行に組み入れ、先月の「天子ヶ岳~長者ヶ岳」に続き、第二弾が今回の「王岳」

精進湖畔からスタート

西湖へ繋ぐ御坂山塊 の稜線を弧を描くように歩きます。

草花を愛でるだけでなく

何度も

何度も、何度も、 富士山の全景を仰ぎ

スリリングな岩尾根や、樹林の中では小枝が跳ねたり変化に富み、

五湖山を通過すると 目の前にデ~ンと王岳が近づく。

← 新緑のブナ林

足元にはユキザサ ↴

足元にはユキザサ ↴

王岳山頂に到着

♪ ~ 昼食

悦子さん手作りのクルミケーキは本格的プロの味

お腹も出来て・・ミツバツツジの咲く山道を鍵掛峠へ

落葉の降り積もったふかふかの道を・・

緩やかに下ります。

いやしの里 「根場」 に到着

〓 富士山に線を引く 〓

5月定例山行「王岳(女坂峠~鍵掛峠)」(御坂山塊)では、天候に恵まれ、お目当ての富士山の雄姿は言うに及ばず、未だ残雪を纏った南アルプス・白峰三山などもはっきりと望まれた。こういう場面では必ず「あれは何という山だろうか?」という言葉が周りから聞かれる。目に入る周囲の山々を眺望し、山座同定するのは山歩きの楽しみの一つで、その場で人から聞いて納得しはするが、また別の山に行けば同じように尋ねてしまう。自分の頭の中に眺望図を作っていくには、やはり能動的なアクションが必要だ。最近は「カシミール」などのソフトを使ってPC上で眺望をシミュレートすることも可能で大いに役立つが、さらにアナログ的な作業や思考を伴うと、読図や山歩きの現場での感覚を磨くことにも繋がってくるように思う。

アナログ的とは何かと言うと、連続するものを相対的に把握することであり、王岳を「御坂山塊西部、西湖北西、女坂峠〜鍵掛峠間の最も高いピーク」というように他との位置関係を理解することだ。一方、デジタル的とは「北緯36度30分47・55秒、東経138度38分41・32秒、標高1623・3mの地点」と表わすことで、GPSなどの測定機器に委ねられる事柄だ。両者には、それぞれの特性を活かす持ち場があることだろう。

アナログ的な理解、つまり相対的な位置関係の把握のためには、大きな(広い)概念から入っていくというのが原則のように思う。例えば、6月の定例山行地「丸岳(湖尻峠~乙女峠/箱根外輪山)」とは何処なのか。指定された2万5千図「御殿場」「裾野」を揃えて眺めてみる。「御殿場の東辺り? 乙女道路の南に丸岳の名があるね」でも、箱根全体の何処に当たるのかは判らない。「裾野」を見て「芦ノ湖の北西だ」とかろうじて判断できるわけで、実は東面に隣接するもう2枚の地形図「関本」「箱根」があって初めて箱根山域におけるその位置が判る。地形図は隣接図も同時に揃えなければならない所以だ。これによって現在、噴火警戒レベル2「火口周辺規制」のかかる大涌谷との位置関係、距離、地形的特徴なども見てとれる。

ではもっと広い概念、そもそも箱根とは何処なのか。静岡に住む私たちならば、「神奈川との県境の、東海道の関所のあった、箱根八里と謳われた……」などと、極めて大雑把に答えられるが、さて、富士山や愛鷹山との位置関係や山域の範囲などというと、たちまちあやふやになってしまう。まずは、20万分の1地勢図など、もっと広域の地図を眺めてこれらを把握しておく。縮尺(範囲)を任意に変えられる「地理院地図(電子国土WEB)」や「グーグルマップ」といったWEB上の地図は、こうした時に便利である。本号『月々の山』で立川さん制作の「カシミール図」では、よりはっきりとこの位置関係が示されている。

こうして位置関係をざっくりと頭に入れたら、次は丸岳山頂から富士山頂(剣ケ峰)を結ぶ直線を南アルプス辺りまで延長して引いてみる。この線を中心に、左右にはそれぞれどのような山が連なっているかを確かめておく。そうすれば丸岳に立ったとき、富士山左右のどちら側に何の山が見えるのか、また、富士山によって隠される山の予測を立てることができる。湖尻峠、長尾峠、乙女峠からも同様の線を引けば、眺望の変化の予測を立てることができる。加えて、この線の方位角度(西偏角度を加味することを忘れずに)を出しておけば、現在地の把握の一助ともなる(富士山頂が見えることが前提だが)。 【元】

島田ハイキングクラブ会報やまびこNo218・巻頭言より転載

SHC広報

SHC広報

2015年05月29日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(2) │定例山行

鎌倉(天園ハイキングコース)

定例山行報告

3月15日

鎌倉 (天園ハイキングコース)

3月15日

鎌倉 (天園ハイキングコース)

コース

島田駅発(6:55)=〈JR〉=北鎌倉(10:05)…円覚寺…明月院裏…勝上厳展望台…大平山…北条首やぐら…瑞泉寺…鶴岡八幡宮…鎌倉駅=〈JR〉=島田駅

今日はどんな好奇心を満たしてくれるかな

車窓の思い出

今回の山行は小生としては久し振りになった。鎌倉との事で久々の鎌倉を覗いてみたいとの思いで参加させて戴いた。「青春18きっぷ」というのも企画された方の粋な計らいであったと思います。目的地へ鈍行で行くのも最近の世知辛い時代にはおもしろかった。島田駅から北鎌倉へ二回ほどの乗り換え、こんな企画でしか味わえない経験でもあった。

帰途、車窓から目に入る景色を眺めていて、50年近く前の事が懐かしく思い出された。当時、東海道新幹線が開通しまだ間もない時代で、これに乗り東京へ行くことは憧れでもあった時代で、「只今210kで走行しております」との車内放送にスピードを実感したものでした。その後、時々新幹線に乗り行き来しましたがどうもしっくりせず、当時はまだ長距離列車が全盛の時代で、帰省し東京へ戻る時いつしか鹿児島発の「霧島」(?)を利用するようになった。静岡駅発が15時40分頃で沼津、熱海、小田原と停車するも何か長旅をしている気分と、車窓から眺める景色にのんびりとした時の流れを味わえて、えも言われぬものがありました。立ち続けて車窓の景色を眺めていた為こんな発見が出来ましたが、電車が熱海に差し掛かった時の景色があの時代とほとんど変わっていないことに気付きハッとしました。当時、熱海駅をゆっくり走りだした「霧島」の車窓から見える風景が、時空を越えはっきりと脳裏に蘇りたまらない郷愁を覚えました。沿線の景色風景は時代と共に変わってしまったのにここだけはあの当時のままで、この企画に参加してよかったと改めて思いました。

最近、大阪から日本海経由札幌を走る長距離列車「トワイライト」、東京、上野、札幌間の寝台特急ブルトレ「北斗星」も廃止のニュースに触れ、一抹の寂しさを感じています。小生も旅の折々に利用させてもらった者として、長距離列車が無くなってしまい残念に思っています。今、北陸は悲願の新幹線ブームに沸いておりますが、何時しか「あああの時代の…」と思われる方がきっと居ると思いつつ電車に揺られた。

話は前後するが、鎌倉八幡宮も相変わらずの賑わいであったが、今日はお日柄もよく舞殿で結婚式が数組行われていた。ここに立つと映画「新平家物語・静と義経」のシーンを思い出す。静御前役「淡島千景」が落ち延びる義経と別れ、捉えられ鎌倉に送られ無理やり舞殿で舞わされるシーンと、屈辱に顔が歪む頼朝の顔のこのワンシーンだけは鮮明に蘇る。また拝殿から降りる途中、石段右手の大銀杏の無残な姿が大勢の人目に晒されていたが、中には立ち止りじっと見入る人も散見された。凶刃に倒れた実朝のことが思い起こされ、何とも言われぬ憐れさを感じる。さて、事前に調べた土産「切山椒」が売り切れ次第無くなるとの恐怖心に煽られ、駅前の小さな店屋さんでやっとの思いで探し当て買うことが出来やれやれであった。 もう一つ書き忘れてはならぬ事があった。当日は天候が心配されましたが、予想に反し晴れて暖かく事前に用意した雨具も不要であったが、小生が愛野駅に降り立ち階段を下り駅南広場に出ると小雨がぱらついている。急いで駐車場の車に飛び込むと同時に本降りになり、これぞ代表「晴れ男田中復活か?」と思いつつ家路につく。【喜一】

一言感想

ほど良いアップダウンと緑豊かな大木も多い尾根歩きでした。歩きながら海や町並も見通すことができ、快適な山歩きができました。久し振りの列車の旅と鶴岡八幡宮、人ごみの中で少し疲れたけれどとても楽しかったです。。【みや子】

今回の天園ハイキングコースは、低山とは思えぬほどのバラエティーに富んだボリューム感のあるコースであった。アップダウンも距離も十二分に有り、鎌倉独特の神秘的な〝やぐら〟と言われる墓や石仏等々、歴史的な見所にも恵まれ、鎌倉の数あるハイキングコースの中でも素晴らしい選択であったと感じた。天気にも恵まれ春の楽しい一日を過ごす事が出来、担当者の皆さんに感謝いたします。ただ、悲運の皇子護良親王を祀る鎌倉宮の前を通り ながら、参詣できなかったのは残念であった。成瀬さんお勧めの店、鎌倉小川軒のシュークリームは、孫達にたいへん喜ばれ、私の株も上がったに違いない。【幸夫】

改めて電車山行の魅力を再認識しました。 *移動中にいろんな方といろんなお話ができたこと。 *青春18きっぷの有効性。 *移動中の居眠りが気持ちいいこと。 *帰りながらにアルコールが少々飲めること。 *終わった後、反省会にすぐに行けることなどなど。 これからバス代が値上げになる中もっと活用させて頂きたいと思いました。【高秀】

標高は低いが、歩きがいのある山でした。また住宅街が近くにあり、これも驚きでした。電車は乗換えが少なくてよかったです。担当リーダーの方々ありがとうございました。【弘一】

電車の山行もいい感じでした。鎌倉はいい街でした。小町通りを缶ビール片手に歩いたら、試食をくれツマミに困りませんでした。トンビの襲撃には、驚きました。お酒も少し飲んでいい気分で帰ってきました。【浩之】

「春の鎌倉を歩く」何度か訪れた鎌倉に、このようなハイキングコースがあるとは知りませんでした。小高い山や丘陵のコースは、地域の方の身近なコースで、少し神戸に似ている感じがしました。青春18切符を利用するのも初めてで、機会があれば個人でも利用してみようと思います。【敏久】

会の定例山行で青春18キップを使用したのは今回が初めて。ご当地アルプスの人気度1、2を競う鎌倉アルプスはいつもハイカーでいっぱい。心配した雨も最初パラパラしただけで何よりでした。欲を言えば天台山からの富士山を皆さんに見てもらえなかったのが残念。鎌倉を歩きに行くと拝観、歩き、買い物とつい欲張ってしまい時間が足りなくなってしまう。もっと絞った方が、もう一時間程早く出た方が良かったかなと反省中です。【恵子】

少し前の予報では雨となっていたが、当日は曇り空で雨の心配無しの山行日和。青春18切符を初めて利用して、いざ鎌倉へ。「青春18・・」というネーミングが心地よいね、若者になったみたいで‥‥。電車に乗ること3時間で目的地、北鎌倉に到着。通りに出ると人、人、人。東京に近く歴史のある町であることを実感。円覚寺に参拝後、天園ハイキングコースへ踏み込む。このコースは一番高いところでも太平山の159m。多少の起伏はあるものの楽しい歩き。曇り空ではあったが、風は無く気温高めで早春真只中。太平山で昼食。青空が広がり、広場は既に家族連れを含む行楽客でいっぱい。手の届きそうな高さを旋回していたトンビに目をやりながら、のんびりむすびを頬張る。と、一羽のトンビが急降下したと思ったら地上の餌(油揚げかも)をゲットして空へ。ここのトンビも鳩やカラスと同じく人間慣れしていました。昼食後は山を下り、町並を散策しながら鶴岡八幡宮へ。大きな邸宅と広い庭がしっかりとした佇まいの中に収まり、鎌倉の歴史を感じさせられました。鶴岡八幡宮は、何もかも広

くて大きい。境内と建造物に圧倒されました。初詣を彷彿させる大勢の参拝者の列に並んでお参りを済ませ、小町通りを鎌倉駅へ。ここもお祭りみたいに人、人、人。狭い通りは真っ直ぐ歩けない。やっとの思いで銘菓〝鳩サブレ〟〝半月〟そして山田さんが買ったのでつられて〝切山椒〟も土産に買い、いざ六合へ。帰りも3時間。ゆったり、ゆっくり、疲れたけど青春18切符もいいもんだ。春の鎌倉を観る、歩く、買うと、欲張って大満足でした。【正明】

電車が、下見の時より相当混雑していた。乗り換え時間が短く、全員無事に乗り換えできるか不安になった時もあったが、何とか揃って駅に着くことができホッとした。また、雨が降ると滑り易くなる山道なので天気が心配だったが、まずまずの天気の中、快適に歩くことができた。北鎌倉では、稲荷寿司のお弁当を、増田さん、牧野さんのお世話で入手でき、おいしく戴くことができた。昼食を摂った太平山では、トビやカラスが急降下して食物をかすめ獲る大技を何度か見せられヒヤヒヤしながら食べたので、持参した食料を出しそびれてしまった。山歩き、街歩きの道すがら、ミツマタや色々な種類の椿、沈丁花、スミレ等の花が見られ春を感じた。ひとつ心残りは、楽しみにしていた菓子が売り切れていて買えなかったことです。歩き易い程々の道で、楽しい観光もあり良い一日だった。【かづ代】

初めての参加、初めての青春18切符の利用、初めての鎌倉、初めて尽しの一日でした。様子の判らないことも多々ありましたが、グループの皆様に助けられて一日過ごし、とても楽しかったです。鎌倉は想像していたところとは大違いでした。鶴岡八幡宮の人出にもビックリ! 鎌倉幕府が開かれていた歴史を背負っている古都を感じました。参加させてもらいありがとうございました。【喜美子】

鎌倉アルプスと称される200mに満たない丘陵の天園コースを歩いた。小高い丘陵地であるが鎌倉の北側を守る天然の要害で、鎌倉幕府が軍事的要素からここを拠点とした意味も頷ける。今は歩き易く整備されているが、800年前これを越えての侵入は難しかったのだろうな? と思いつつ小さなアップダウンを繰り返す。大平山で「鳶に油揚げをさらわれる」を初めて目撃。略奪された方は気の毒であったが、こちらの稲荷ずしより美味だったのだろう。市街地の路面に笹竜胆のマークが幾つか見られ、源氏縁の観光地の色合いが濃厚に窺がえた。5年前に訪れた際には健在であった鶴岡八幡宮の大銀杏は無惨な姿となっていたのは残念だが、地元の懸命な努力で再生されることを祈りながら、鎌倉駅前でお神酒を少々頂き帰路に。帰着後は、34名の集団を予定通り引率された、担当者・班長に感謝しつつ本格的にお神酒を。【勝】

鎌倉アルプスと称される200mに満たない丘陵の天園コースを歩いた。小高い丘陵地であるが鎌倉の北側を守る天然の要害で、鎌倉幕府が軍事的要素からここを拠点とした意味も頷ける。今は歩き易く整備されているが、800年前これを越えての侵入は難しかったのだろうな? と思いつつ小さなアップダウンを繰り返す。大平山で「鳶に油揚げをさらわれる」を初めて目撃。略奪された方は気の毒であったが、こちらの稲荷ずしより美味だったのだろう。市街地の路面に笹竜胆のマークが幾つか見られ、源氏縁の観光地の色合いが濃厚に窺がえた。5年前に訪れた際には健在であった鶴岡八幡宮の大銀杏は無惨な姿となっていたのは残念だが、地元の懸命な努力で再生されることを祈りながら、鎌倉駅前でお神酒を少々頂き帰路に。帰着後は、34名の集団を予定通り引率された、担当者・班長に感謝しつつ本格的にお神酒を。【勝】様々な樹種と大きな樹がたくさんあって、都会に近い山にしては森らしいのが意外でした。山ら街へ、一気に賑やかな人ごみに出て、ウロウロ、キョロキョロ切り替えが必要でした。鶴岡八幡宮では、和服姿の花嫁さんに出会い、ウットリ見とれ立ち止まってしまいました。なぜだか私も幸せな気分になりました。青春18切符の手配や、皆が乗り遅れないか気を配ってくれた担当リーダーの方々、ありがとうございました。【鈴子】

勝上厳展望台では鎌倉の街の向こうに相模湾

過去2回小町通りを散策したときほど今回は熱くなれなかった。なんでだろう、なんでだろう、やっぱり歳のせいかな。うじうじしていたら山口六平太(ビッグコミック15/4/25号)が解消してくれた。スケベ根性が枯渇していたかも。良いとこだね、鎌倉アルプスは。晴れた日を狙ってもう一度行ってみたい、青春18キップで。【金苗】

朝、夫の体調を確認してから島田駅に向かった。青春18切符で北鎌倉駅に下車。円覚寺を参拝してから山へ、汗をかきながら大平山を越えて鶴岡八幡宮へ。小学生の頃、父、弟と一緒に石段に立ち記念写真を撮った際、横に立っていた大銀杏が枯れて、折れてしまっていたのは残念でしたが、60 年前の記憶が甦ってきました。お土産をいっぱい買うことができて、今の私には満足の山行でした。【正子】

円覚寺の境内を拝観してからハイキングコースを歩き始めると、あ、ここは前に来た時も歩いたな、と思う箇所がいくつかあった。前回昼食を食べた原っぱも覚えていた。今回も日曜日なので、その原っぱでは大勢の人たちがグループごとに食事をしていた。班の人たちと固まってお弁当を広げていると、上空にトンビが何羽か旋回していた。そのうちの一羽が、他のグループの誰かのお弁当箱を狙って急降下し、すぐに飛び去った。こちらも気をつけなければ、と思っているうちに、後ろから不意に私の帽子にぶつかっていったものがいる。別のトンビが私の助六弁当をかすめようとしたのだ。幸いなことにお稲荷さんは取られずにすんだが、「トンビに油揚げをさらわれる」のことわざ通り、その大胆で素早い行動にしばし呆然としてしまった。あまりに鮮烈な印象だったので、後のことはあまり記憶に残っていない。【悦子】

鎌倉・天園ハイキングコースは、円覚寺に始まり、鶴岡八幡宮がゴール。心憎いばかりのコースに感謝。折しも八幡宮・舞殿では挙式が行われており雅楽の演奏が流れてきた。この舞殿で静御前が頼朝の命により舞を舞ったとされる。義経を思い慕うその舞はどんな舞であっただろうかと、雅楽を聞きながら小町通りに足を運ぶ。地酒を少々買い求め、帰路の電車内でいただき、身も心も良い気持ちになれました。たまにはこんな山行もいいもんですね。【浩】

鎌倉アルプスはよく本に掲載され、一度は行きたいと思っていましたが、その機会もなく過ぎていました。また、鎌倉も妻の親戚の関係で何度か行ったことはありましたが、観光したことはありませんでした。今回は、アルプスと観光が一度に実現でき、また、円覚寺などの鎌倉の良さを実感できた大変よい山行でした。【延房】

鎌倉まで青春18キップを利用しJRに乗り込みました。今日は総勢34名の参加があり、車内もにぎやかで遠足に行くような気分でした。昼食場所の太平山までゆっくり歩いて、注文しておいた稲荷寿司をおいしく頂きました。鶴岡八幡宮にお参りした後、小町通りを散策して、とても楽しい一日でした。【十九代】

早春の山行は総勢34名、7班に分かれリーダーが「青春18きっぷ」を手に「いざ!鎌倉」。道中は、ワイワイ、ウキウキと、まるで学校の遠足みたいで……二回の乗換もあったけれど無事、北鎌倉駅に到着。まずは円覚寺拝観で歴史に少し触れて、明月院の先から上がり始めた。ひと歩きしたら勝上けん展望台、全員で休憩するほど広くないので、交替で鎌倉の街並みと相模湾を眺めながら「天然の要塞都市」という地形を再確認した。この先の十王岩展望台は寄らなかったが、「かながわ景勝50選」でもあるので次の機会には上がってみよう。大平山は岩山で面白い。柵の向こうがゴルフコースで、眺望は素晴らしいとはいえないが、やっぱり山頂は気持ちがいい。賑わっている広場で、みんなでゆったりと昼食を済ませば、満足、満腹で気持ちは「いざ!小町通り」だ。心配だった天気もすっかり好天になり、たくさんのやぐら、貝吹地蔵を横目に下りを楽しんだ。鶴岡八幡宮の階段で集合写真を撮った後は、各々自由行動に…「皆さんは楽しみましたか?」私は荒井さんと一緒に…荒井さんが事前に予約したという(準備がすばらしい)パン屋さんで買物したり(なかなか美味しいパンだった)、黒ゴマアイスを食したり、定番の「豊島屋」に寄ったりで、あっという間に散策が終わった。山を楽しむ以前の旅行(観光)は、それはそれでもちろん楽しかった。でも山と観光がセットになると楽しさが増幅される。鎌倉は「るるぶ」(みる・たべる・あそぶ)するにはぴったりの町である。そして自然も歴史もありアルプスと称する丘陵がある。今回は若宮大路の段蔓が工事中で残念だったが、来年の3月には工事が終わるようだから、桜の咲いている頃また「青春18きっぷ」で歩きに来たいと強く思った。【仁枝】

早春の山行は総勢34名、7班に分かれリーダーが「青春18きっぷ」を手に「いざ!鎌倉」。道中は、ワイワイ、ウキウキと、まるで学校の遠足みたいで……二回の乗換もあったけれど無事、北鎌倉駅に到着。まずは円覚寺拝観で歴史に少し触れて、明月院の先から上がり始めた。ひと歩きしたら勝上けん展望台、全員で休憩するほど広くないので、交替で鎌倉の街並みと相模湾を眺めながら「天然の要塞都市」という地形を再確認した。この先の十王岩展望台は寄らなかったが、「かながわ景勝50選」でもあるので次の機会には上がってみよう。大平山は岩山で面白い。柵の向こうがゴルフコースで、眺望は素晴らしいとはいえないが、やっぱり山頂は気持ちがいい。賑わっている広場で、みんなでゆったりと昼食を済ませば、満足、満腹で気持ちは「いざ!小町通り」だ。心配だった天気もすっかり好天になり、たくさんのやぐら、貝吹地蔵を横目に下りを楽しんだ。鶴岡八幡宮の階段で集合写真を撮った後は、各々自由行動に…「皆さんは楽しみましたか?」私は荒井さんと一緒に…荒井さんが事前に予約したという(準備がすばらしい)パン屋さんで買物したり(なかなか美味しいパンだった)、黒ゴマアイスを食したり、定番の「豊島屋」に寄ったりで、あっという間に散策が終わった。山を楽しむ以前の旅行(観光)は、それはそれでもちろん楽しかった。でも山と観光がセットになると楽しさが増幅される。鎌倉は「るるぶ」(みる・たべる・あそぶ)するにはぴったりの町である。そして自然も歴史もありアルプスと称する丘陵がある。今回は若宮大路の段蔓が工事中で残念だったが、来年の3月には工事が終わるようだから、桜の咲いている頃また「青春18きっぷ」で歩きに来たいと強く思った。【仁枝】鎌倉の街は若かりし頃訪れたことがあったが変わりように驚いた。北側山稜部に当たる天園コースを初めて歩き、現在は北面に住宅地がすぐ迫っているものの、『月々の山』で紹介された「天然の要塞」を理解できた。新田軍の鎌倉攻めも、西側の切通し(鎌倉七口)から試みるものの落とせず、最終的には稲村ケ崎の海岸線から突入しているように、軍都として非常によくできた街だったのだろう。また、気の趣くままに探訪してみたい所だ。【元】

会報やまびこNo217 (5月号) 定例山行報告転載

SHC広報

SHC広報

2015年04月30日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(2) │定例山行

長者ヶ岳・天子ヶ岳

拡大 ↴

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山を囲む山々」を定例山行に組み入れ、その第一弾が今回のコース。体力に合わせ稲子川の落合から登るコースと田貫湖から天子ヶ岳の2コースを設定。

8:18 富士山を真東に仰ぐ田貫湖

田貫湖から登るコース

長者ヶ岳へのコースは東海自然歩道の一部となっているため登山路はしっかりしている。

ヒルクライマーとすれ違う

田貫湖から登るコース組は2班編成13名

富士の大観ならず。 (長者ヶ岳山頂にて)

↴ 地図拡大

島田中央公園(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー清水SAー新清水ICー〈R52・469〉ー飛図温泉(7:10 )…落合(7:30~42)…入山(8:15~22)…王子林道・山の神(9:22~27)…1020m(10:25~30)…1230m(11:22~30)…天子ヶ岳(11:45~12:20)…長者ヶ岳(13:10~20)…分岐(14:05~15)…田貫湖キャンプ場駐車場(15:00)ー〈R139〉ー新富士ICー〈新東名〉ー清水SAー藤枝岡部IC-島田中央公園)18:00

島田中央公園(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー清水SAー新清水ICー〈R52・469〉ー飛図温泉(7:10 )…落合(7:30~42)…入山(8:15~22)…王子林道・山の神(9:22~27)…1020m(10:25~30)…1230m(11:22~30)…天子ヶ岳(11:45~12:20)…長者ヶ岳(13:10~20)…分岐(14:05~15)…田貫湖キャンプ場駐車場(15:00)ー〈R139〉ー新富士ICー〈新東名〉ー清水SAー藤枝岡部IC-島田中央公園)18:00

天子の七滝、 観音の滝

落合からのコースは3班編成14名

ヤセ尾根を通過

2コースが天子ヶ岳山頂で合流!

♪ ~ 合流して

全員で昼食

集合写真撮りま~す

長者ヶ岳では27名の念力で富士山 ↴ が姿を現す

帰路は

足取りも軽く

「休暇村 富士」 に到着

桜の花が疲れを癒してくれます

20周年の富士山第一弾めは新人の参加者も含めて富士山西側から登る本年度最初の山歩き。2つのコースから其々7時間ほどで気持ちよく歩けた。バスの定員満席の27名の参加で上々の滑り出し。

2015 4月定例山行報告

長者ヶ岳と天子ヶ岳 (天子山塊)

2015年4月12日

長者ヶ岳と天子ヶ岳 (天子山塊)

2015年4月12日

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山を囲む山々」を定例山行に組み入れ、その第一弾が今回のコース。体力に合わせ稲子川の落合から登るコースと田貫湖から天子ヶ岳の2コースを設定。

8:18 富士山を真東に仰ぐ田貫湖

田貫湖から登るコース

長者ヶ岳へのコースは東海自然歩道の一部となっているため登山路はしっかりしている。

ヒルクライマーとすれ違う

田貫湖から登るコース組は2班編成13名

富士の大観ならず。 (長者ヶ岳山頂にて)

♪ 一方、稲子川の落合から登るコースは・・・・

↴ 地図拡大

島田中央公園(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー清水SAー新清水ICー〈R52・469〉ー飛図温泉(7:10 )…落合(7:30~42)…入山(8:15~22)…王子林道・山の神(9:22~27)…1020m(10:25~30)…1230m(11:22~30)…天子ヶ岳(11:45~12:20)…長者ヶ岳(13:10~20)…分岐(14:05~15)…田貫湖キャンプ場駐車場(15:00)ー〈R139〉ー新富士ICー〈新東名〉ー清水SAー藤枝岡部IC-島田中央公園)18:00

島田中央公園(5:30)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー清水SAー新清水ICー〈R52・469〉ー飛図温泉(7:10 )…落合(7:30~42)…入山(8:15~22)…王子林道・山の神(9:22~27)…1020m(10:25~30)…1230m(11:22~30)…天子ヶ岳(11:45~12:20)…長者ヶ岳(13:10~20)…分岐(14:05~15)…田貫湖キャンプ場駐車場(15:00)ー〈R139〉ー新富士ICー〈新東名〉ー清水SAー藤枝岡部IC-島田中央公園)18:00天子の七滝、 観音の滝

落合からのコースは3班編成14名

ヤセ尾根を通過

2コースが天子ヶ岳山頂で合流!

♪ ~ 合流して

全員で昼食

集合写真撮りま~す

長者ヶ岳では27名の念力で富士山 ↴ が姿を現す

帰路は

足取りも軽く

「休暇村 富士」 に到着

田貫湖の湖畔は

カンヒザクラやソメイヨシノ、

マメザクラなど

カンヒザクラやソメイヨシノ、

マメザクラなど

桜の花が疲れを癒してくれます

20周年の富士山第一弾めは新人の参加者も含めて富士山西側から登る本年度最初の山歩き。2つのコースから其々7時間ほどで気持ちよく歩けた。バスの定員満席の27名の参加で上々の滑り出し。

SHC 広報

2015年04月26日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │定例山行

雪の山伏から

1月定例山行報告

2015年1月25日 (日)

山伏 (安倍奥)

2015年1月25日 (日)

山伏 (安倍奥)

★コース

島田中央公園(5:30)―真富士の里―大島分岐(7:30)…西日影沢登山口(8:05)…大岩…蓬峠…山伏山頂(12:30~13:00)…〈往路〉…大島分岐(16:00)―島田中央公園(18:30)

南アルプス眺望

ゆっくり組も全員頂上に

11月末の下見山行では、紅葉を少し見ることができた。2ヶ月後、今度は雪の山伏を歩くことができ、記憶に残る山行になりました。 天候はまったく心配のないハイキング日和。最初の休憩をとったワサビ田跡から凍っている所が多くなりアイゼンを着ける。歩行の不安は減るが、アイゼンを引っ掛けないように気をつけなければならないし、靴が重くなり楽あり苦あり。蓬峠から池田さん、森さん、私の3人はゆっくり組となる。ここからは急登で積雪も多くなり、雪と格闘して体は汗ばみ、足の運びが悪くなってきた。休憩が多くなったゆっくり組、目の前に見える大谷嶺、富士山、十枚山、青笹、山々を見て苦しさをまぎらす。声を掛けながら頂上を目指した。ようやく頂上に到着「森さん頑張ったね、諦めなくて良かったね」とハグ。笹原は雪原風景に変わり「山伏」の立標は、文字だけぬっと見えた。坂田さんから温かいおしる粉をいただいた。疲れた体に今日一番のご褒美、甘くておいしかったです。ご馳走様でした。 下山もゆっくり組でした。田中代表の言われた4つの注意事項が実践されて、難所もクリアー。怪我もなく山行ができて良かった。それにしても今日のメンバーは健脚揃いでした。【鈴子】

冬季の山行ということで、雪がどの程度あるか心配でした。蓬沢峠までは凍っていたけど、そんなに雪は無かった。高度を稼ぐほどに、雪も多くなり、木の枝に積もった雪が重たそうに垂れていて降ろしてあげたいほど、でも、周りの景色はとってもきれいだった。頂上はすばらしい天気だったので、富士山は裾野まで良く見え、風も無く気持ち良かったです。山伏は何度も登っているのに、下りの最後は足も痛くなり大変疲れました。【みや子】

11月下旬の下見の時とは勝手が違って、凍結したルートと雪道に、細心の注意を払った山行でしたが、全員けがなく下山でき良かったと思います。山頂では快晴、無風のコンディションで、雄大な富士山の姿に達成感もアップしました。【均】

いい山なんだけど、私にとっては益々厳しい山になってきた。下見同様、本番でも本隊に遅れをとってしまった。朝のラジオ体操以外たいしたトレーニングもしていないから無理ないか。よーし、山頂の笹原と枯木の風景を版画に彫って、記録に留めるぞー。【金苗】

前週の富士山での講習の筋肉痛、緊張感も冷めやらぬまま、今年最初の定例山行。タイムリミットにも負けず皆で完登、下山できました。ありがとうございました。以前は寸又周辺を一人恐る恐る6本歯アイゼンで登っていた雪山、共に登る仲間、アイゼンの歯(12本購入)と共に、安心感、安定感も倍増し、辛くとも楽しく登り、南ア、赤石岳も望むことができ嬉しかったです。カモシカ君もキュートでした。次はラッセル体験ですかね? 自作ワカン作るぞ!【正浩】

約1年ぶりの山伏でした。往復8時間は、大変でしたが風が全く無く、富士山と南アルプスが綺麗に見えて、疲れが吹き飛びました。。【高秀】

私にとって、西日影沢からのピストンは、初めてのコースで、しかも、雪山でもあったので、体力的に自信を持てる山行になった。お天気に恵まれ、ピークでの眺望は、想像を超えて素晴らしいものであり、仲間の丁寧な山座の説明に、はるかな峰々を前にして、ただただ頷くばかりであった。千枚、荒川三山から小赤石、赤石、さらに聖、手前に上河内岳と未踏の峰々が連なり、次の目標となった山々を、心にも、目にも、しっかりと焼き付けた【幸夫】

3回目の山伏。雪山登山と期待しましたが、山道の変化、陽だまりと日蔭での雪質の違いが多くて、御殿庭上と比べて歩きづらかった。しかし、天気に恵まれて晴れ、山頂で富士山・南アルプスが見られてよかったです。初めてスポーツタイツを穿いたせいか翌日から腰・筋肉痛で参りました。特に腰痛には……。【孝】

山伏には何度も登っていますが、雪のある季節に登るのは初めてです。朝日を背に受けて登る西日影沢は、相変わらずの良い雰囲気。乗越しを過ぎると雪の量も増え、雪の重みに枝を垂れた木々の道は明るく静かで、春や秋とは異なる趣を味わうことができました。長く裾を引いた富士山、南アルプスの展望はいつもながら素晴らしいけれど、それにも増して、陽に輝く雪原は本当に素晴らしく、最高でした。【博道】

冬の山伏は久しぶりで、楽しみにしていました。しかし、少し歩くと凍っている箇所があり、早々アイゼンを装着した歩行となりましたが、その後の蓬峠までは雪の箇所も少なくなり、歩くのに苦労しました。蓬峠からは雪があり、歩きやすくなりました。しかし、はじめからアイゼンを装着していたため、非常に疲労を感じた山行でした。すばらしかったことは、全員が山頂に立てたことです。その苦労の甲斐があり、山頂から久々に雲がない富士山の姿を堪能しました。振り向くと、南アルプスを間近に見ることができ、大変ラッキーな良い山行でした。担当の方々、ご苦労様でした。【延房】

厳冬の山伏は久しぶり、昨年1年の不摂生と登山参加が少ないことで体力が不安だったが、蓬峠までは何とか皆について行けた。ここで亀さんチームに入るか迷ったが、体力試しもあり普通組で上ることにした。しかしここからの2時間、休憩のたび少しずつ遅れ頂上では数分の遅れ、不摂生と体力の衰えを再確認した。頂上からの眺望は〝富士山・南アルプス(聖・赤石など)〟この時期では最高のご褒美をもらって久しぶりに感激を味わった。【昇】

冬の山伏は2回目、そんなに遠くない距離で、こんな奥深い場所へ入り込めるありがたい山、山伏。今回も快晴、無風という絶好の環境の中で、真っ白い雪の上を歩き、かつ山頂での富士山、南アルプスの山々の眺望も素晴らしく、来て良かったという感激でいっぱいになりました。そこで感じたことを3点ほど。①山頂での寒さは厳しかった…昼食の際、雪で濡れた薄手の手袋をとり、素手でむすびを食べましたが、指先が冷たく、痛くなってきました。ほんの5分程度で……。②頂上が見えるくらいの位置まで歩いてきてからの登り(多分距離にして100mもない)が、結構きつかったです。ワカンを持参したが、それを着けて歩くだけの余裕、元気も出ませんでした。自分の体力の無さに失望しました。それにしても自分たちの前を歩くグループ1班の仲間の元気さには脱帽です。これぞ精鋭部隊、力強さと羨ましさを感じました。③標高差1200m、8時間という行程を、アイゼンを着けて歩きました。途中ロープを張った難所も何ヶ所かありましたが、リーダーの適切なアドバイスがあり、全員無事にクリアーできました。リーダーの方々に感謝します。ありがとうございました。【正明】

冬の山伏は2回目、そんなに遠くない距離で、こんな奥深い場所へ入り込めるありがたい山、山伏。今回も快晴、無風という絶好の環境の中で、真っ白い雪の上を歩き、かつ山頂での富士山、南アルプスの山々の眺望も素晴らしく、来て良かったという感激でいっぱいになりました。そこで感じたことを3点ほど。①山頂での寒さは厳しかった…昼食の際、雪で濡れた薄手の手袋をとり、素手でむすびを食べましたが、指先が冷たく、痛くなってきました。ほんの5分程度で……。②頂上が見えるくらいの位置まで歩いてきてからの登り(多分距離にして100mもない)が、結構きつかったです。ワカンを持参したが、それを着けて歩くだけの余裕、元気も出ませんでした。自分の体力の無さに失望しました。それにしても自分たちの前を歩くグループ1班の仲間の元気さには脱帽です。これぞ精鋭部隊、力強さと羨ましさを感じました。③標高差1200m、8時間という行程を、アイゼンを着けて歩きました。途中ロープを張った難所も何ヶ所かありましたが、リーダーの適切なアドバイスがあり、全員無事にクリアーできました。リーダーの方々に感謝します。ありがとうございました。【正明】冬の山伏は初めて登る。夏も楽な山でないが、大岩あたりからアイゼン装着での歩きはきつい。やっとの思いでたどり着いた山頂では、真っ白に雪を抱いた南アルプスの山々と対峙。以前登った懐かしい思いが蘇る。大岩から蓬峠を詰める途中、ガレ・岩場を通過する際、往きと帰りにそれぞれヒヤッとする場面があった。1件はロープに助けられ、1件は登山道上に身体が落ちて止まり事無きを得た。この箇所、ロープが張られているので、通過に転・滑落が不安な人には、時間がかかってもセルフレスキューで身につけている、テープスリング・カラビナを出して身体の確保をすべきではなかったかと反省する。往きにヒヤッとした経験をしたから、帰りには当然それの備えをしなければならなかった。私自身のリーダーとしての判断力・決断力を問われた山行であった。【浩】

初めての山伏はSHC入会前に父と妹と登った。ヤナギランは咲いていたが、山頂の周囲は真っ白で、もちろん眺望はゼロだった。今回の山頂は最高だった。あの真白な霧がこんな景色を隠していたなんて……。とりわけ富士山が、威圧感のない近さで余すことなくその姿を見せてくれていたのは、素晴らしかった。そしてこの感動を一緒に登ったメンバーみんなで共有できたことは何より嬉しかった。すべてに感謝です。【仁枝】

山伏に行ったことはあるが、西日影沢から登ったことはなかった。しかも、今回の参加者は二十人にも満たないし、一抹の不安があった。蓬峠の手前までは雪があっても歩行を妨げる程ではなかった。しかし、そこから先は雪が深くなり、アイゼンを着けていてもトレースを辿って行かないと膝まで脚がはまってしまいそうだった。私は池田さん、黒田さんと共に健脚の一行に少し遅れて歩いた。足は疲れるし、冷たくて凍りつきそうだった。山頂に着いてもじっとしているとすぐ凍えてくる。それでも、あたり一面にみなぎる厳冬の緊張感の中で、真っ白で端正な富士山と対面し、思わず襟を正さずにはいられない気がしたのである。【悦子】

参加者全員が山頂に達せるかどうか半々に思っていたが、予定時間には少々遅れたものの皆があの富士山と南アルプス、そして真っ白な雪原を見ることができて最高の山伏行となりました。前週の雪上歩行講習に参加した皆さんが、その成果を早速に発揮できたことも良かったです。【元】

会報やまびこNo215 ・ P3~5を転載

SHC広報

SHC広報

2015年02月27日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │定例山行

忘年山行・菩提山

2014年12月7日(日)

菩提山は標高691m、島田藤枝両市の境界線上にあり、昨年の忘年山行で登った、京柱峠・祭文峠とは伊久美川を挟んでちょうど反対側に位置する。

地図 ↴ クリックで拡大

島田駅前発のコミュバス伊久美線終点、御堂沢から

市境を越え藤枝に入ると道沿いに ”大久保の大茶樹の名木” がある

舗装道路を登りきると峠

峠から30分で・・

木々の間から南アルプス

山頂に到着

志太平野が一望の菩提山山頂からの眺め

山頂にて班ごとに集合写真

山頂から桧峠へ下ると、地蔵堂がある

登った菩提山を正面に見て

眼下に島田市伊久美の集落。

小川橋からコミュバスに乗って川口・山の家へ。

♪ ~ これから始まる忘年会

続く ・・・

♪ ~ これから始まる忘年会

続く ・・・

2014年12月12日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行

富士山・村山道

9月定例山行報告

2014年9月21日 (日)

高鉢~宝永第2火口~水ヶ塚

2014年9月21日 (日)

高鉢~宝永第2火口~水ヶ塚

コース

島田(6:00)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー清水PAー新富士ICー高鉢駐車場(7:50~8:10)・・〈ガラン沢・高鉢遊歩道〉・・村山道分岐(8:40

)…〈村山道〉・・小休止(8:47~55)・・笹垢離(9:13)・・横渡(9:40~55)・・中宮祠跡(10:17~25)・・宝永山遊歩道分岐・・〈宝永山遊歩道〉・・日沢源頭(11:10~50)・・宝永第2火口縁・・双子山分岐(12:40~50)・・御殿庭中(三合)・・〈須山口登山歩道〉・・御殿庭下(二合五尺)…倒木帯上(13:30~40)・・ー合五勺(14:15)・・水ヶ塚駐車場(15:00~15)ー天母の湯(15:40~16:30)ー〈往路〉ー島田(18:20)

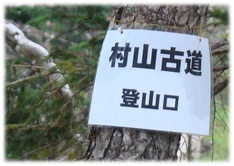

村山道の道脇には、石仏(笹垢離跡の不動明王)や、

歴史を感じさせられる信仰登山の痕跡を留めている

ヒナタ沢に沿って

老木の立つ風景と、足元にはシロヨメナの群落、ヒヨドリバナやキオンなど咲き終えた花々が一面に広がる古道

しっちゃかめっちゃかの大倒木帯、 またぐ、またぐ、またぐ、 ・・・

くぐる、 くぐる、 くぐる ・・・・

道を塞ぐ倒木を何回もくぐり、上るにつれ傾斜が急峻になっていく

大倒木帯を抜けて、

ダケカンバの木の下にて

♪ ~思い思いの場所に陣取り昼食

宝永第二火口へ

参加者27名。

御殿庭へ下る

隊列は一班、二班、三班編成

オンタデ&フジアザミ

ザレ場であっても、隊列を乱すことなく、歩きながら

上着を脱ぎ、ザックにしまうという華麗なる脱着の早技、お見事!

樹木は強風の影響で、あたかも風になびく旗のようにして立っている

御殿庭の ”半ぺらのカラマツ” はおもしろい

須山口コース。 南麓の森は緑豊かな原生林の中

水ヶ塚駐車場へ到着

山頂を目指さない富士登山。 頂上を目指すだけでなく村山道や森林限界の自然、今回は上りの倒木帯と下りのザレ場、登山道歩きの極端な違いを堪能し、富士山の魅力はここにもあると実感。

参加された会員は一言感想を10╱20までに担当者まで寄稿ください。 SHC広報

2014年10月01日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │定例山行

大蔵高丸

8月定例山行報告

大蔵高丸・ハマイバ丸 (南大菩薩蓮嶺)

2014年8月17日 (日)

大蔵高丸・ハマイバ丸 (南大菩薩蓮嶺)

2014年8月17日 (日)

コース

島田(5:30)ー藤枝岡部IC-〈新東名〉ー新富士IC-朝霧道の駅ー甲府南IC-〈中央道〉ー勝沼IC-湯ノ沢峠(8:53~9:14)・・大蔵高丸(10:05~20)・・ハマイバ丸(10:55~11:40)・・大蔵高丸(12:15~28)・・湯ノ沢峠(13:05)ー天目山温泉ー〈往路〉ー島田(18:00)

参加者 14名

2年越しで迎えたこの日も全国各地で局地的大雨模様。予報によると運よく山梨だけよい天気図だった。

甲府盆地を見下ろすことができたが、南アルプスは雲の中

”お嬢様の散歩道”は、その形容のごとく、

なだらかな登りで、楽に山頂に立つことができる天上の散歩道

大蔵高丸を南下して

ハマイバ丸山頂にて昼食・休憩

三角点様 悪いけどちょっと置かせてくださいネ。

復路ものんびり、ゆったり歩いていると、

ヨツバヒヨドリの群落があった地点で、ひらひらと・・・

アサギマダラ(渡りをするタテハチョウの一種)が飛んでいる光景に出あう。

終わりかけのシモツケソウ&ノコギリソウ

お花畑の草原~樹林~草原を交互に歩く

湯の沢峠に到着。

靴の泥を落としたら汗と疲れも落としに一路、麓の天目山温泉へ。

大蔵高丸は昨年8月定例山行が雨で観光に変更、順延で今年も同じコース。お盆前後の不安定な時期に挟まれた計画日を又々一週間順延。順延、順延で迎えたこの日、曇り空ではあったがお花畑の草原を気持ちよく歩けた。帰路、道の駅朝霧高原(トイレ休憩)に立ち寄るが車から出られないほどの土砂降りで休憩を見合わせ素通り。ニュースで全国各地の大雨、土砂崩れ被害の凄さを知る。

来月の定例山行は、9╱21(日) 「富士山・村山道」です。歴史を感じさせられる道を皆で歩こう。

SHC広報

SHC広報