安全山行への取組み

2016年6月4日(土)

2016年度セルフレスキュー研修会

≪兼SHC登山教室≫

2016年度セルフレスキュー研修会

≪兼SHC登山教室≫

於、大津農村環境改善センター「山王」

本年度のセルフレスキュー研修会は新人会員向け登山教室(第一回)との併催とし、新入会者には登山におけるリスクの存在の認識と、無雪期の基本装備、歩行と行動の基本について習得を図ると共にセルフレスキュー技術習得の必要性について意識付けを図る。

新入会員以外については今まで自身が習得してきた技術を周りに教えることを通してリーダーとしての自覚を図っていく。

研修会の後半は尾川丁仏参道へと場所を移動

実践的な技術を現場で各自が考えながらトレーニング

立木を利用して

2カ所にス リングをセットしロープを固定、楽に引くことができる。

事故者を引き上げる場合カラビナを利用して1╱2(自分の体を半分の力)で引き上げられる方法

傷病者の搬送はザックとストックを使って

研修会の終了。

山はいつも微笑んでいるわけではありません。時には、厳しく私たちに接します。愉しく、豊かな山歩きをするためにには、確かな登山技術の習得が欠かせません。私たちは、先達の経験、智慧を借りながら、また新しい情報を取り入れながら安全に山から帰ってくるための方法を学び、考え、実践します。

島田ハイキングクラブ『山への誘い』より SHC広報

2016年06月06日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │未分類

天狗岳で会おう

連なる花を垂れる藤の花

連なる花を垂れる藤の花本日4╱27(水)一枚の絵葉書が届く。

明後日に迫った春山合宿

「合宿は天狗岳で会おう。」と記され

意欲十分な気合いを感じます

差出人はSHC会員kさん。

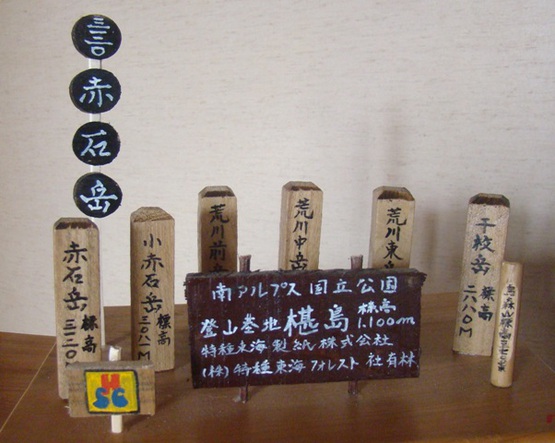

筆まめなKさんはおまけに手先が器用で工作物やミシンで縫い物など何でもござれ。

材料を切ったり削ったり磨いたり自分の思い通りの形に仕上げている。

例えばワカン

雪山で雪を踏み固めながら進むのに欠かせない道具

小物グッズいろいろ

小物をプレゼントされた人は記念にしたりザックに吊るしたり

自身で歩いた山を形にし、

特に赤石山脈への思い入れ深さが窺える

名句 「山を思えば人恋し、人を思えば山恋し」

20周年記念山行の春合宿も間近に迫ってきました。参加の会員皆さんの体調はいかがでしょうか。合宿山行に当たり、メンバー編成、車輌割り振り等も決まり4╱29日~30日の富士宮の天気予報は両日共に概ね良好ですし予定通りに実施します。春合宿を会員皆の力で成功させましょう。

SHC広報

2016年04月27日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │未分類

第20回・定時総会

2016年4月6日(水)

於、島田市立六合公民館(ロクティ)2F

於、島田市立六合公民館(ロクティ)2F

島田ハイキングクラブ・第20回(2016年度)の

定時総会が開催されました。

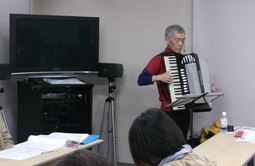

始まりは全員で斉唱。

今年もアコーディオンの伴奏で歌う”彷徨の歌、雪山賛歌、穂高よさらば”

♪ ~固い雰囲気の会場が和みます

現員数・計54名。(若返りの兆し有り)

男性30名女性24名(夫婦会員5組含)

(2016 4╱1付・入会者3名)

愈々、記念すべき「20周年の年」がやってきました。

昨年辺りから具体的な作業に取り掛かり、記念事業準備真っ只中

会員一人一人が主役となって20周年事業の諸活動をやっています。

来る2017 2╱3(金)~2╱5(日)はおおるりホールにて記念展開催予定。

開催中、キラリと島田が輝きます。

SHC広報

2016年04月09日 Posted by こだま at 04:00 │Comments(0) │未分類

大津谷川清掃デー

3╱6 (日) 第8回大津谷川清掃デー

”大津谷川をきれいにしよう。”のボランティア活動に参加

”大津谷川をきれいにしよう。”のボランティア活動に参加

9:00 白岩寺麓の駐車場に集合。

大津谷川と伊太谷川の合流地点から上流へ向かってのゴミ拾い。

前年に比べ今年は河川敷も川の中もすでにきれいなっていましたが

それでも隠れているゴミが沢山集まりました。

大津谷川は多くの野鳥が飛来するので散策場所にもってこい

予定時間より早めに終了して解散。 担当者によると、この上流の大津谷川も含めて清掃参加者は総勢260名。とのこと

大津谷川を愛する会は、

大津自治会 元島田町自治会 松葉町自治会 元島田東町自治会 御仮屋町自治会 里山くらぶ 白岩寺友の会 環境市民クラブ 野鳥愛護協会 島田ハイキングクラブなど地元有志による。

SHC広報

2016年03月06日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │未分類

セルフレスキュー研修会

2015年11月15日(日)

セルフレスキュー研修会が行われました。

セルフレスキュー研修会は、現場での実践的技術修得が目的。

新入会員も加わり、出席者皆、

自身の安全山行の基盤になるという意識を持って臨みました。

研修会々場は、千葉山展望台周辺・ペンションどうだんの南広場

同じ日、

スカイペンションどうだんの前広場では

朝の空模様がうそのように午後から快晴となり、「秋のどうだん紅葉まつり」は中止のお触れが出たにも関わらず傘回しの曲芸や紅葉狩りのお客さんで盛り上がっていました。

朝の空模様がうそのように午後から快晴となり、「秋のどうだん紅葉まつり」は中止のお触れが出たにも関わらず傘回しの曲芸や紅葉狩りのお客さんで盛り上がっていました。

セルフレスキュー研修会が行われました。

セルフレスキュー研修会は、現場での実践的技術修得が目的。

新入会員も加わり、出席者皆、

自身の安全山行の基盤になるという意識を持って臨みました。

研修会々場は、千葉山展望台周辺・ペンションどうだんの南広場

同じ日、

スカイペンションどうだんの前広場では

朝の空模様がうそのように午後から快晴となり、「秋のどうだん紅葉まつり」は中止のお触れが出たにも関わらず傘回しの曲芸や紅葉狩りのお客さんで盛り上がっていました。

朝の空模様がうそのように午後から快晴となり、「秋のどうだん紅葉まつり」は中止のお触れが出たにも関わらず傘回しの曲芸や紅葉狩りのお客さんで盛り上がっていました。SHC広報

2015年12月13日 Posted by こだま at 12:00 │Comments(0) │未分類

SHC会員の作品

11月開催の島田市民文化祭に於いて当会会員の作品が目を引きました。

「くるみの籠」

池田さんの版画・「赤い花 白い花」

「くるみの籠」

池田さんの版画・「赤い花 白い花」

ペン習字部門では奨励賞を受賞

ハイキングの他にも趣味を生かして活躍されています。

SHC広報

2015年12月11日 Posted by こだま at 12:00 │Comments(0) │未分類

たけのこholiday

場所は藤枝市滝の谷

「たけのこホリデー」 は、

SHC春の恒例親睦会

「たけのこホリデー」 は、

SHC春の恒例親睦会

2015年4月19日 (日)

今年もモクレンの木の下に集まりました。

掘った筍はすぐ皮ごと茹でます

掘った筍はすぐ皮ごと茹でますカマドの火の当番さんお疲れ様

レンガで囲った五右衛門風呂のような

釜で一気に茹でる

茹であがりました。

かけ流しのたっぷりの水で

冷ましながら筍の皮をむきます。

筍を放る人、皮をむく人、並べる人、息のあった連携プレー

筍は大小100本余。

筍は大小100本余。滝の谷の筍はアクがなく

根っこの方まで柔らかい

~ ♪ 筍が茹であがるのを待つ時間

持ち寄りの手料理

小ぶりな筍は炭火焼き

BBQで盛り上がります。

マグロ赤身のお刺身

完成した新たけのこハウスの中は

今日の好き日、囲炉裏が初御目見え披露されました。

I棟梁製作の囲炉裏&囲炉裏テーブルは上出来!

厨房では、手打ちそばを

茹でたり

ゴマだれでうどん

アッツアツ~、鶏のから揚げ

酒の肴に事欠かない

デザートも充実。他に、スイカ、手作り杏仁豆腐、黄金焼・・・etc

師匠のつる細工講座

蔓のかごが出来上がり

竹林で伐採した竹で工作

そろそろお開きの時間が近づいてきました

バス組は、”せとやコロッケ号” に乗って帰ります

お見送りは盛大に

また・・来年

SHC広報

2015年04月22日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │未分類

第19回定時総会

4╱7 (火)

4╱7 (火)第19回 (2015年度)の定時総会が開催されました。

於、六合公民館(ロクティ)第1集会室

2015年度の始まりです。

開会の言葉に続いて

アコーディオンの伴奏で歌う

アコーディオンの伴奏で歌う♪ ~ソング (彷徨の歌~雪山賛歌)

全員で合唱。

会場の雰囲気が和みます ♪ ~

議長選出、活動計画(案)、諸々の審議が行われ

拍手をもって満場一致にて承認されました。

2013ー14年度(第9期)活動総括

第9期スタートに当たって掲げたスローガンは、「みんなが主役で風通しの良いクラブ」ということ。会員一人一人が主役となって主体的に山に親しんでいく活動を目指した。また、会の継続的な発展のため、登山教室の開催やブログ発信などで会員増強に努めた。さらに、地域の山の会として、おはようハイクなどを通してハイキングの楽しさを伝える活動を行った。

【成果】

ア ・ 登山教室の開催を通じて第9期には18人の新会員を迎えることができた。2014年度末の会員数は55名となり、一定の会員増強を果たすことができた。

イ ・ グループ山行回数の増加に見られるように新会員をはじめとして会員が積極的に自分自身で山行を計画した。ひらめ山行の継続的な実施も特筆。目標とする「主体的に山を愉しむ」ことの実践が見られた。

ウ ・ 2011年度から始められた「おはようハイク」は2015年3月までで53回の実施を数え、当会の主要な活動のひとつとなってきた。自然のみならず、在住地周辺の歴史や文化の再認識という魅力の発見にも繋がっている。また、ハイキング活動への参加ということのハードルを下げる役割も果たしている。

エ ・ セルフレスキュー研修会、雪上歩行基礎訓練といった安全登山の研鑚を継続的に行うことができた。こうした講習への新会員の参加も積極的だった。

オ ・ 上記の事柄の総合的な成果として今後も大きな事故もなく当会の目的である「安全山行の研鑚に努めながら自然と親しみ、会員相互の親睦を図る」ことができた。

【課題】

ア ・ 当会の山行は、今まで定例山行(全体山行)を柱にしてきたが、その山行形式や方法について再検討する時期にきている。

① 志向する登山・ハイキング、体力や年齢層の相違がある。

② とっかかりの良さ(参加のしやすさ)がある反面、自発性の喚起という点で問題がある。

③ 多人数での山行を前提とする貸切バス運用が難しくなってきた。

(負担の増加、山行可能な場所や時間の制約)

イ ・ 「おはようハイク」の位置付け。地域へのPRやハイキングの啓蒙とするならば拡がりをどう作っていくか。また、活動の成果をどのように会に繋げていくか。

ウ ・ 登山・ハイキングの安全確保に対する考え方の啓蒙と、そのための知恵・技術の共有化。

エ ・ リーダーや若手会員の山行技術の向上と、外部講習の積極的な活用。

オ ・ 20周年事業の具体的な準備。会員一体となる気運を作っていくこと。

以上のような成果、課題を踏まえ、当会目的である「安全山行の研鑚と会員相互の親睦」と、会員各々がそれぞれの愉しさを感じる山歩きがさらに行われていくように期待する。その実践の先に創立20周年のピークを迎えられるものと考える。

定時総会資料表紙から。(第42回おはようハイキング’14.4╱19 勝間田公園にて)

第19回(2015年度)の定時総会資料を一部転載

SHC広報

SHC広報

2015年04月08日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │未分類

目いっぱい楽しみました

2015 2╱14(土)~15(日)

スノーシュートレッキングで雪原の中、目いっぱい楽しみました。

ワカンを背負い前進

積雪に足がズボッとハマることがあり、

歩きにくい山道はスノーシューを装着して歩く

木の枝に白いオットセイ・・。

冬にしか見られない自然の表情は

想像力をかきたてられる

「雷鳥がいた!」 ・・・

清内路・ふるさと村自然園に帰着

夜になりました。

宿泊は、昼神温泉・『阿智の里ひるがみ』

合宿の目的のひとつ、

会員相互の親睦は

十分深まりました。

2╱15(日) ゆっくり朝食をとり、城下町、岩村城址散策

岩村本通りでは試飲の出来る蔵開きが行われていました

岩村城址本丸にて 参加者19名

17:50 島田駅南口帰着

17:50 島田駅南口帰着バスの中に忘れ物

お土産のカステーラ

忘れたの一体だぁ~れ

来月の定例山行は、3╱15(日) 『春の鎌倉アルプスを歩く』 で、青春切符を使って鎌倉へ行きます。一番高い大平山でも159mです。足元は所々ぬかるんでいます。スニーカーよりハイキングシューズがいいでしょう。

SHC広報

2015年02月20日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │未分類

雪山と城巡りを楽しんできます

来る、2015 2╱14(土)~15(日)

行 程

14日 島田駅南口(5:40)ー島田金谷ICー〈新東名・東名・東海環状道・中央道〉ー園原ICー清内路・ふるさと村自然園(9:30)…南沢山・横川山ピストン…ふるさと村自然園(16:00)ー昼神温泉/阿智の里ひるがみ(16:30)泊

15日 阿智の里ひるがみ(8:30)ー岩村城跡・城下町散策(9:30~12:30)ー中津川ICー〈中央道〉ー小牧ICー国宝犬山城・庭園有楽苑見学(14:00~16:00)ー小牧ICー〈東名・新東名〉ー島田駅南口(18:30)

目的

会員の多くが参加可能な比較的容易なルートでの雪山山行により、冬山に親しむきっかけとすると共に、その行動技術を習得する。また、合宿を通じて会員相互の親睦の機会とする。ここ数年の冬期合宿では、山麓の歴史風土に触れる企画を登山にプラスしている。

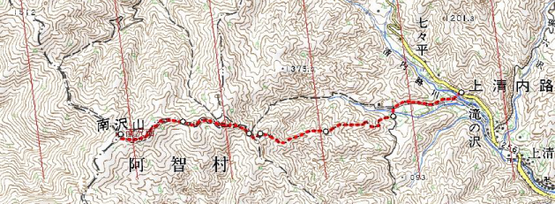

昨年の冬季合宿は今回と同じ南沢山を目指したが、生憎の大雪で木曽から伊那へと入る二つの道、中央道、国道256号のいずれもが不通となって当初の計画を果たすことができなかった。交通網の発達した現代においても(むしろ、「だからこそ」かも知れないが)なお谷を隔てる山塊を越えていくことは、気象などの条件によって左右されるのであり、古の旅の困難さは如何ばかりだったろうかと想像する。昨年の本欄でも触れたことであるが、木曽谷、伊那谷、そして目的の南沢山の位置と繋ぐ峠について今一度見てみよう。

南沢山は、恵那山から北北東方向に伸びる主尾根上にある。この尾根は長野・岐阜県境であり、南沢山から北西に支尾根を出し馬籠峠を経て木曽川に没している。一方、主尾根には郡境線(木曽・伊那)があり、北上すれば清内路峠、大平峠を経て木曽山脈主脈へと繋がり、南沢山がその南部に位置することが分かる。

山系を見るということは、同時にどういう水系がそこに絡んでいるのかということである。木曽山脈(中央アルプス)は、西側に木曽川によって形成される木曽谷、東側に天竜川によって形成される伊那谷に挟まれ、この両谷を隔てる距離がそのまま山脈の幅ということ20数キロと南・北アルプスに比べ厚みは無い。これは赤石山脈で言えば大井川のような内側に食い込む川が無いということで、単列の浅い山脈になっているが、それでも2千メートル超の山並を越せる地点は限られた所となる。

木曽山脈を越える最も古い官道は古代東山道で、南沢山と恵那山のほぼ中間の鞍部、神坂(みさか)峠1569mを越える。この峠からは古墳時代中期以降の祭祀関係遺物が多数出土していて、律令時代以前から主要な道として機能していたことが窺える。東山道は畿内から陸奥まで至る長大なルートであり、その発祥の主要な目的はヤマトによるアヅマ(周辺)征服のための軍事道路であったことは想像できる(京都から陸奥の軍事拠点、多賀城までは810キロ)。この手の道は移動の効率を優先し直線的なルートを取ろうとする。その最初の、かつ最大の地形的障害が木曽山脈越えであった。後の中山道のように木曽谷を通らなかったのは、直線的にという性格と共に、木曽谷の峡谷ゆえの不安定さや、伊那盆地・諏訪を押さえることの軍略・政略上の目的もあってのことだろう。それゆえにこの峠を「神坂」と呼び、アヅマの地に踏み入る不安を鎮め、勝利を祈願したに違いない。

こうした古代伝承に関わる地名はこの周辺には多くみられ、例えば恵那山も「胞(衣)山(えなさん)」が古い名であり、記紀によればイザナギとイザナミが天照大神を産んだときにその胞え衣な(娩出される胎盤など)をここに納めたとされるが、「胞衣信仰」はミシャグチ神などと同様、ヤマト以前の土着信仰としてあり(かぐや姫伝説もその一種)、そこから発祥したとも思われる。他にも昼神(ひるがみ)は、ヤマトタケルの東征時、山中での神の反撃を受け、これを口にしていたノビルを投げつけて退散させたという「蒜噛み」からきたという説もある。アヅマにとって木曽山脈は、ヤマト侵攻を防ぐ天然の要塞としてもあったのだろう。

いずれにしても神坂峠は東山道随一の難所であり、峠を越えられずに途中で亡くなる者も多かったらしい。平安時代初期に最澄は、この峠のあまりの急峻さに驚き、旅人のために峠の両麓に広済院と広拯院という「お救い小屋」を設けた。今の避難小屋の原初とも言える。 〔元〕

2015・SHC冬季合宿山行 【南沢山・横川山】

(中央アルプス前衛、恵那山周辺)

(2万5千図・「兀岳」「伊那駒場」「妻籠」「中津川」)

(中央アルプス前衛、恵那山周辺)

(2万5千図・「兀岳」「伊那駒場」「妻籠」「中津川」)

行 程

14日 島田駅南口(5:40)ー島田金谷ICー〈新東名・東名・東海環状道・中央道〉ー園原ICー清内路・ふるさと村自然園(9:30)…南沢山・横川山ピストン…ふるさと村自然園(16:00)ー昼神温泉/阿智の里ひるがみ(16:30)泊

15日 阿智の里ひるがみ(8:30)ー岩村城跡・城下町散策(9:30~12:30)ー中津川ICー〈中央道〉ー小牧ICー国宝犬山城・庭園有楽苑見学(14:00~16:00)ー小牧ICー〈東名・新東名〉ー島田駅南口(18:30)

目的

会員の多くが参加可能な比較的容易なルートでの雪山山行により、冬山に親しむきっかけとすると共に、その行動技術を習得する。また、合宿を通じて会員相互の親睦の機会とする。ここ数年の冬期合宿では、山麓の歴史風土に触れる企画を登山にプラスしている。

月々の山 〓南沢山・伊那に入る峠〓

昨年の冬季合宿は今回と同じ南沢山を目指したが、生憎の大雪で木曽から伊那へと入る二つの道、中央道、国道256号のいずれもが不通となって当初の計画を果たすことができなかった。交通網の発達した現代においても(むしろ、「だからこそ」かも知れないが)なお谷を隔てる山塊を越えていくことは、気象などの条件によって左右されるのであり、古の旅の困難さは如何ばかりだったろうかと想像する。昨年の本欄でも触れたことであるが、木曽谷、伊那谷、そして目的の南沢山の位置と繋ぐ峠について今一度見てみよう。

南沢山は、恵那山から北北東方向に伸びる主尾根上にある。この尾根は長野・岐阜県境であり、南沢山から北西に支尾根を出し馬籠峠を経て木曽川に没している。一方、主尾根には郡境線(木曽・伊那)があり、北上すれば清内路峠、大平峠を経て木曽山脈主脈へと繋がり、南沢山がその南部に位置することが分かる。

山系を見るということは、同時にどういう水系がそこに絡んでいるのかということである。木曽山脈(中央アルプス)は、西側に木曽川によって形成される木曽谷、東側に天竜川によって形成される伊那谷に挟まれ、この両谷を隔てる距離がそのまま山脈の幅ということ20数キロと南・北アルプスに比べ厚みは無い。これは赤石山脈で言えば大井川のような内側に食い込む川が無いということで、単列の浅い山脈になっているが、それでも2千メートル超の山並を越せる地点は限られた所となる。

木曽山脈を越える最も古い官道は古代東山道で、南沢山と恵那山のほぼ中間の鞍部、神坂(みさか)峠1569mを越える。この峠からは古墳時代中期以降の祭祀関係遺物が多数出土していて、律令時代以前から主要な道として機能していたことが窺える。東山道は畿内から陸奥まで至る長大なルートであり、その発祥の主要な目的はヤマトによるアヅマ(周辺)征服のための軍事道路であったことは想像できる(京都から陸奥の軍事拠点、多賀城までは810キロ)。この手の道は移動の効率を優先し直線的なルートを取ろうとする。その最初の、かつ最大の地形的障害が木曽山脈越えであった。後の中山道のように木曽谷を通らなかったのは、直線的にという性格と共に、木曽谷の峡谷ゆえの不安定さや、伊那盆地・諏訪を押さえることの軍略・政略上の目的もあってのことだろう。それゆえにこの峠を「神坂」と呼び、アヅマの地に踏み入る不安を鎮め、勝利を祈願したに違いない。

こうした古代伝承に関わる地名はこの周辺には多くみられ、例えば恵那山も「胞(衣)山(えなさん)」が古い名であり、記紀によればイザナギとイザナミが天照大神を産んだときにその胞え衣な(娩出される胎盤など)をここに納めたとされるが、「胞衣信仰」はミシャグチ神などと同様、ヤマト以前の土着信仰としてあり(かぐや姫伝説もその一種)、そこから発祥したとも思われる。他にも昼神(ひるがみ)は、ヤマトタケルの東征時、山中での神の反撃を受け、これを口にしていたノビルを投げつけて退散させたという「蒜噛み」からきたという説もある。アヅマにとって木曽山脈は、ヤマト侵攻を防ぐ天然の要塞としてもあったのだろう。

いずれにしても神坂峠は東山道随一の難所であり、峠を越えられずに途中で亡くなる者も多かったらしい。平安時代初期に最澄は、この峠のあまりの急峻さに驚き、旅人のために峠の両麓に広済院と広拯院という「お救い小屋」を設けた。今の避難小屋の原初とも言える。 〔元〕

会報やまびこNo.214(2月号)P15 『月々の山』 転載

SHC広報

SHC広報