竹垣造り

会員エッセイ

10月に入ると従弟の裏山の竹藪に行き、竹を伐ることが今も続いている。一応10月から年内くらいが伐り旬とされている。しかし最適期間に作業を終えることができないため、勝手に判断し、寒明けころまで続ける。年末年始は何かと忙しいし、風邪気味でもあったため、じっとしていた。ようやく1月第3週から作業開始。

友人の山荘の裏の垣根を更新している。15間(27m)を7つのブロックに分け、年末までに№5ブロックまで済んだ。次の№6ブロックは1間余り、立子は70本、表裏腹合わせにして編むので70×2=140本必要となる。立子は竹を割って巾25~30㎜としたい。竹は太さが段々細くなっていくので場所によって割る数が異なる。例えば直径70㎜あるところなら8等分、60㎜なら7等分する。経験から平均7本/本取れることが判っている。140÷7=20本の竹が必要だ。

竹藪のある山は急斜面が多い。怖いのは踏み抜きだ。鉈で斜めにスパッと伐った株を、足裏に突き刺しでもしたら大変なことになる。このため靴下を2枚重ね、中登山靴(軽ではないという意味で)を履き、足元はバッチリ固める。

竹は1年で成長しきる。7年間くらいは枝葉を張って盛んであるが、それを過ぎると成長は止まり、枝葉が劣化していく。この頃のものを選んで間引きして行く。

母の実家の後継ぎ(従兄)の話では、竹藪は傘をさして通れる程度に空いているのが望ましいそうだ。この言葉を頼りに竹を選んで伐り倒す。とは言うものの、毎年好き勝手な場所に生えてくるから1年ものでも傘の邪魔になる竹は伐り倒される命運にある。

山中を巡るときに使う杖を1,200㎜とし、これより若干の余裕をもたせた1,250㎜近辺で仮長さを決める。先端部は四つ目垣の素材にするため枝は1本毎鋸で切落す。中間部は貫(横棒)にすることもできる。1,250㎜の竹は5本まとめてクローブヒッチで縛っておく。この長さならマイカー「フィルダー」の後部トランクに横置きで収まるから。

山中を巡るときに使う杖を1,200㎜とし、これより若干の余裕をもたせた1,250㎜近辺で仮長さを決める。先端部は四つ目垣の素材にするため枝は1本毎鋸で切落す。中間部は貫(横棒)にすることもできる。1,250㎜の竹は5本まとめてクローブヒッチで縛っておく。この長さならマイカー「フィルダー」の後部トランクに横置きで収まるから。

さて、

これからがいよいよ本格的な作業

①長さ切り:

①長さ切り:

定寸1,200㎜に揃えて切り直す。

②直径に応じた竹割りをセット

③割り:

太さに応じ4~10分割する、分割器のないものは全て手作業

④節払い:

鉈で、全て手作業、1,200㎜の中に3

~5の節がある。

20本の原竹は分割後140本になっているから140×4(平均)=560の節を払わなければならない。

⑤編む:

1本ずつ並べていっても良いのだが面倒と思われるので、予め針金で編んでおく。10本で約300㎜になるので、そのモジュールを置けば1尺の垣根が即完成する。6モジュール並べれば1間の長さの垣根が誕生する。

⑥2つ割りした竹の貫で挟み込む。

⑦針金で縛って竹垣の完成。

間柱をどの程度入れるか?その材料は?

固定方法など状況により変わる。ケースバイケースで考えていくが、この過程は楽しい。ラフスケッチを基に、設計図(フリーハンド)を描く。この間、ホームセンターに足繁く通い素材を物色する。木材が主になるが、塩ビパイプ、疑似竹、獣害防護柵などの中から選ぶ場合もある。過去の造作物の設計図はファイルしてあるので、更新するときは見返しながらスペックアップに努めている。作業が佳境に入れば週2~3日山に入ることにもなる。

定例山行に参加する機会が年ごとに減っているが、山中に身を置き、山の気を吸っている点では、クラブのどなたにも負けていないと思っています。【金苗】

〓 竹垣造り 〓

10月に入ると従弟の裏山の竹藪に行き、竹を伐ることが今も続いている。一応10月から年内くらいが伐り旬とされている。しかし最適期間に作業を終えることができないため、勝手に判断し、寒明けころまで続ける。年末年始は何かと忙しいし、風邪気味でもあったため、じっとしていた。ようやく1月第3週から作業開始。

友人の山荘の裏の垣根を更新している。15間(27m)を7つのブロックに分け、年末までに№5ブロックまで済んだ。次の№6ブロックは1間余り、立子は70本、表裏腹合わせにして編むので70×2=140本必要となる。立子は竹を割って巾25~30㎜としたい。竹は太さが段々細くなっていくので場所によって割る数が異なる。例えば直径70㎜あるところなら8等分、60㎜なら7等分する。経験から平均7本/本取れることが判っている。140÷7=20本の竹が必要だ。

手前横倒しの竹は

5丁目「チシン薬局」周りに

5丁目「チシン薬局」周りに

竹藪のある山は急斜面が多い。怖いのは踏み抜きだ。鉈で斜めにスパッと伐った株を、足裏に突き刺しでもしたら大変なことになる。このため靴下を2枚重ね、中登山靴(軽ではないという意味で)を履き、足元はバッチリ固める。

竹は1年で成長しきる。7年間くらいは枝葉を張って盛んであるが、それを過ぎると成長は止まり、枝葉が劣化していく。この頃のものを選んで間引きして行く。

母の実家の後継ぎ(従兄)の話では、竹藪は傘をさして通れる程度に空いているのが望ましいそうだ。この言葉を頼りに竹を選んで伐り倒す。とは言うものの、毎年好き勝手な場所に生えてくるから1年ものでも傘の邪魔になる竹は伐り倒される命運にある。

山中を巡るときに使う杖を1,200㎜とし、これより若干の余裕をもたせた1,250㎜近辺で仮長さを決める。先端部は四つ目垣の素材にするため枝は1本毎鋸で切落す。中間部は貫(横棒)にすることもできる。1,250㎜の竹は5本まとめてクローブヒッチで縛っておく。この長さならマイカー「フィルダー」の後部トランクに横置きで収まるから。

山中を巡るときに使う杖を1,200㎜とし、これより若干の余裕をもたせた1,250㎜近辺で仮長さを決める。先端部は四つ目垣の素材にするため枝は1本毎鋸で切落す。中間部は貫(横棒)にすることもできる。1,250㎜の竹は5本まとめてクローブヒッチで縛っておく。この長さならマイカー「フィルダー」の後部トランクに横置きで収まるから。さて、

これからがいよいよ本格的な作業

①長さ切り:

①長さ切り:定寸1,200㎜に揃えて切り直す。

②直径に応じた竹割りをセット

③割り:

太さに応じ4~10分割する、分割器のないものは全て手作業

④節払い:

鉈で、全て手作業、1,200㎜の中に3

~5の節がある。

20本の原竹は分割後140本になっているから140×4(平均)=560の節を払わなければならない。

⑤編む:

1本ずつ並べていっても良いのだが面倒と思われるので、予め針金で編んでおく。10本で約300㎜になるので、そのモジュールを置けば1尺の垣根が即完成する。6モジュール並べれば1間の長さの垣根が誕生する。

⑥2つ割りした竹の貫で挟み込む。

⑦針金で縛って竹垣の完成。

間柱をどの程度入れるか?その材料は?

固定方法など状況により変わる。ケースバイケースで考えていくが、この過程は楽しい。ラフスケッチを基に、設計図(フリーハンド)を描く。この間、ホームセンターに足繁く通い素材を物色する。木材が主になるが、塩ビパイプ、疑似竹、獣害防護柵などの中から選ぶ場合もある。過去の造作物の設計図はファイルしてあるので、更新するときは見返しながらスペックアップに努めている。作業が佳境に入れば週2~3日山に入ることにもなる。

定例山行に参加する機会が年ごとに減っているが、山中に身を置き、山の気を吸っている点では、クラブのどなたにも負けていないと思っています。【金苗】

会報やまびこNo226 会員エッセイP14転載

SHC広報

SHC広報

2016年02月04日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │会員エッセイ

青春18切符

3月は「青春18きっぷ」を利用した定例山行が予定されていることから、「青春18きっぷ」の利用体験について書きます。 以前にもこれを利用し、東海道線六合駅→身延線→中央線→飯田線→東海道線とたっぷり12時間以上掛けて周回したことを紹介した。それが結構楽しく、達成感を感じたので、その後も興味が出てチャレンジしてみた。まずは、冬の日本海と雪景色を見たいと思い、一日でどこまで行けるのかと調べると、新潟県の直江津は可能であった。そこで、ルートも楽しみたいと調べると、「六合→身延線甲府→中央線塩尻→篠ノ井線長野→信越本線直江津」で直江津に夕方に到着する。翌日は、「信越本線直江津→宮内→上越線→高崎線高崎→東北本線大宮→東京→東海道線六合」が可能であった。そこで、その予定で出発し、予定通り直江津に到着すると、この年はめずらしく雪が無く、港に行って日本海を見るには暗くなってしまい残念。しかし、途中の車窓などでは色々な体験ができ楽しむことができた。

まず、篠ノ井線に乗車し車窓を眺めると、そこからの北アルプスの景色は素晴らしく、また田園風景と山並みがマッチしていた。車で行くと、前方の山で常念岳などの山々が隠れてしまう。線路の高さにより、車窓からの角度が山並みの景色を丁度よくしているのであろう。もしかすると、景色を考えて、レールのルートを決めたのかもしれない。その路線の途中でカメラを構えている人やカメラを抱えて乗車する人を多く見かけた。その意味がわかったのは、長野市内(善光寺平野)を一望できる姥捨駅付近である。その峠の傾斜が急なため、全国でも珍しいスイッチバック47方式で峠越えをしており、この写真を撮りに来た「撮り鉄」の方々であった。そして、長野駅で信越本線に乗り換えた後、途中の妙高高原駅を通る頃は雪深い中を走っている。残念ながら、雪が降っている天気のため妙高山は見えなかった。その高原を下ると大河ドラマ直江謙次で有名となった春日山城のある春日山駅を通過し、次の駅が日本海に面する直江津駅である。もしかすると直江津の名は、直江謙次と関係するのかと考えてしまう。翌日は、日本海沿いに信越本線を下る。冬の日本海は波が荒い。途中、原発でよく耳にする柏崎駅を通過する、なんとなく寂しく感じる路線である。宮内駅で上越線に乗り換える。トンネルを越した越後湯沢駅からは、まったく雪景色がなくなってしまい、東北と関東の境ではないかと強く感じた。そして、上野駅を通り東京の親戚に泊まり、翌日六合に帰る。

47都道府県鉄道路線図(URL: http://www.himawari-design.com/railmap/) より転載

次の企画は、日本の豪雪地帯で有名な新潟県と福島県にまたがる只見線を目指す。今回は前回と出来るだけ異なる路線を選ぶようにした。甲府までは同じルートであるが、その後は、小海線→しなの鉄道→飯山線で只見線の始まりである小出駅に向かう。飯山線沿いは、豪雪地帯で、1m以上積もっている真っ白な雪景色を眺めながら夕方に小出駅に到着した。翌朝、小出駅から只見線に乗車する。乗車前に、周辺を散策すると、俳優渡辺謙の出身地と表示された看板があった。また、遠くに越後三山(八海山・越後駒ヶ岳・中岳)がよく見える。この路線は一日に2本の運行であり、昨日は雪の影響で運休だったとのこと。今日は、非常に良い天気で乗車できラッキーであった。そして、只見線でいくつか駅を過ぎると、以前、田中代表が越後のいい山と言っていた守門岳と浅草岳の登山口と表記された駅を通過する。また、数年前の台風の影響で、一部区間がバス運行である。乗り換えまでの2時間程度の待ち時間に、町のパン屋さんで休みながら、店のおばさんと話をする。やはり過疎化が進んでいるのと、冬期は町に住んでいる子供の所に行く方もいるそうで、ボケが進んでしまうと冗談で話してくれた。そして、終点会津若松駅から磐越西線で郡山駅を経由して東北本線で東京に行く。東京で娘の所に泊まり、翌日東海道線で六合に着いた。

このように、「青春18きっぷ」はゆっくりとした時間を作ってくれ、日常と異なる空間にゆっくりと運んでくれるので、リフレッシュできるよい切符と感じている。今回の定例山行も楽しみである。【延房】

【月々の山】 「鎌倉」

Google Earth で見る鎌倉の街、三方を丘陵地に囲まれる

鎌倉の市街は東、北、西の三方を山で囲まれ南は相模湾に面している。戦国の世ではこの地形が天然の要塞になっていた。市街地の北から東にかけては六国見山(147m)大平山(159m)天台山(141m)衣張山(120m)などの低い山が連なり、逗子市との境に当たる飯島ヶ崎、和賀江島方面へ伸びている。市街地周辺の山はいずれも標高100~150m程度だが、標高の低い割には侮ることなかれ、急坂やアップダウンの激しい山道が多いとされ、市街地北方の尾根道には鎌倉アルプスの別称がある。

豊かな自然を楽しむことができる、いくつかのハイキングコースがあるが、今回は一番人気の天園ハイキングコースを歩く。低山ながらも見晴は良く鎌倉市街や相模湾、富士山、横浜市街なども望む事ができるコースである。また、源頼朝によって鎌倉幕府が置かれた歴史深い街ならではの史跡も随所にあり、約800年前の鎌倉時代に思いを馳せ歩いてみるのも趣がある。

鎌倉へは青春18切符で向う。電車に揺られながら車窓からの眺めを楽しみ期待で胸が躍ることだろう。片道3時間程で北鎌倉駅へ着き歩みを始める。明月院北からコースに入る。やぐらが数多く見られる。やぐらとは山肌をくりぬいた横穴式のお墓で、総称百八やぐらと言うが実際には200以上存在する。また、鎌倉時代、幕府滅亡の際に落ち延びる北条家家臣を貝を吹いて導いたとされる貝吹地蔵にも会える。大平山山頂は159m。広く見晴が良い。終点は鶴岡八幡宮。大イチョウは台風で倒れてしまったが、今は次世代の若木が伸びている。若宮大路や小町通りを散策して、スイーツでお腹を満たしたり、お土産物を覗いたり、観光気分も多いに楽しめる。

お山と、お洒落な街の旅行気分を満喫できる、滅多にない贅沢で貴重な山行。さあ、いざ鎌倉へ行きましょう。〔悦子〕

まず、篠ノ井線に乗車し車窓を眺めると、そこからの北アルプスの景色は素晴らしく、また田園風景と山並みがマッチしていた。車で行くと、前方の山で常念岳などの山々が隠れてしまう。線路の高さにより、車窓からの角度が山並みの景色を丁度よくしているのであろう。もしかすると、景色を考えて、レールのルートを決めたのかもしれない。その路線の途中でカメラを構えている人やカメラを抱えて乗車する人を多く見かけた。その意味がわかったのは、長野市内(善光寺平野)を一望できる姥捨駅付近である。その峠の傾斜が急なため、全国でも珍しいスイッチバック47方式で峠越えをしており、この写真を撮りに来た「撮り鉄」の方々であった。そして、長野駅で信越本線に乗り換えた後、途中の妙高高原駅を通る頃は雪深い中を走っている。残念ながら、雪が降っている天気のため妙高山は見えなかった。その高原を下ると大河ドラマ直江謙次で有名となった春日山城のある春日山駅を通過し、次の駅が日本海に面する直江津駅である。もしかすると直江津の名は、直江謙次と関係するのかと考えてしまう。翌日は、日本海沿いに信越本線を下る。冬の日本海は波が荒い。途中、原発でよく耳にする柏崎駅を通過する、なんとなく寂しく感じる路線である。宮内駅で上越線に乗り換える。トンネルを越した越後湯沢駅からは、まったく雪景色がなくなってしまい、東北と関東の境ではないかと強く感じた。そして、上野駅を通り東京の親戚に泊まり、翌日六合に帰る。

47都道府県鉄道路線図(URL: http://www.himawari-design.com/railmap/) より転載

次の企画は、日本の豪雪地帯で有名な新潟県と福島県にまたがる只見線を目指す。今回は前回と出来るだけ異なる路線を選ぶようにした。甲府までは同じルートであるが、その後は、小海線→しなの鉄道→飯山線で只見線の始まりである小出駅に向かう。飯山線沿いは、豪雪地帯で、1m以上積もっている真っ白な雪景色を眺めながら夕方に小出駅に到着した。翌朝、小出駅から只見線に乗車する。乗車前に、周辺を散策すると、俳優渡辺謙の出身地と表示された看板があった。また、遠くに越後三山(八海山・越後駒ヶ岳・中岳)がよく見える。この路線は一日に2本の運行であり、昨日は雪の影響で運休だったとのこと。今日は、非常に良い天気で乗車できラッキーであった。そして、只見線でいくつか駅を過ぎると、以前、田中代表が越後のいい山と言っていた守門岳と浅草岳の登山口と表記された駅を通過する。また、数年前の台風の影響で、一部区間がバス運行である。乗り換えまでの2時間程度の待ち時間に、町のパン屋さんで休みながら、店のおばさんと話をする。やはり過疎化が進んでいるのと、冬期は町に住んでいる子供の所に行く方もいるそうで、ボケが進んでしまうと冗談で話してくれた。そして、終点会津若松駅から磐越西線で郡山駅を経由して東北本線で東京に行く。東京で娘の所に泊まり、翌日東海道線で六合に着いた。

このように、「青春18きっぷ」はゆっくりとした時間を作ってくれ、日常と異なる空間にゆっくりと運んでくれるので、リフレッシュできるよい切符と感じている。今回の定例山行も楽しみである。【延房】

会報やまびこNo.215 続・青春18切符【巻頭言】 転載

【月々の山】 「鎌倉」

お山とお洒落な街を

Google Earth で見る鎌倉の街、三方を丘陵地に囲まれる

鎌倉の市街は東、北、西の三方を山で囲まれ南は相模湾に面している。戦国の世ではこの地形が天然の要塞になっていた。市街地の北から東にかけては六国見山(147m)大平山(159m)天台山(141m)衣張山(120m)などの低い山が連なり、逗子市との境に当たる飯島ヶ崎、和賀江島方面へ伸びている。市街地周辺の山はいずれも標高100~150m程度だが、標高の低い割には侮ることなかれ、急坂やアップダウンの激しい山道が多いとされ、市街地北方の尾根道には鎌倉アルプスの別称がある。

豊かな自然を楽しむことができる、いくつかのハイキングコースがあるが、今回は一番人気の天園ハイキングコースを歩く。低山ながらも見晴は良く鎌倉市街や相模湾、富士山、横浜市街なども望む事ができるコースである。また、源頼朝によって鎌倉幕府が置かれた歴史深い街ならではの史跡も随所にあり、約800年前の鎌倉時代に思いを馳せ歩いてみるのも趣がある。

鎌倉へは青春18切符で向う。電車に揺られながら車窓からの眺めを楽しみ期待で胸が躍ることだろう。片道3時間程で北鎌倉駅へ着き歩みを始める。明月院北からコースに入る。やぐらが数多く見られる。やぐらとは山肌をくりぬいた横穴式のお墓で、総称百八やぐらと言うが実際には200以上存在する。また、鎌倉時代、幕府滅亡の際に落ち延びる北条家家臣を貝を吹いて導いたとされる貝吹地蔵にも会える。大平山山頂は159m。広く見晴が良い。終点は鶴岡八幡宮。大イチョウは台風で倒れてしまったが、今は次世代の若木が伸びている。若宮大路や小町通りを散策して、スイーツでお腹を満たしたり、お土産物を覗いたり、観光気分も多いに楽しめる。

お山と、お洒落な街の旅行気分を満喫できる、滅多にない贅沢で貴重な山行。さあ、いざ鎌倉へ行きましょう。〔悦子〕

会報やまびこNo.215 【月々の山】 転載

SHC広報

SHC広報

2015年03月16日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │会員エッセイ

私の富士山

2月23日 きょうは富士山の日

それに因んで、 『私の富士山』 と題して富士山への想いや、富士山にまつわるエピソードを綴っていただきました。

富士山は、私にはとても縁深い山です。 学校を出て就職した会社に山岳部があり、新入社員記念山行を企画してくれたので参加しました。私は、その頃はまだ若く体力もあり、頂上まで登ってお鉢めぐりなどして満喫しました。……が、高山病になり、フラフラのボロボロの男性もいまして……。それが印象に残ったのでしょうね、主人と出会ったきっかけとなりました。

それから月日は流れ、次女が空手の試合に出場した時。どうしても勝ちたい! 状況は不利でも、どうしてもチームとしても負けられない! 泊りがけの応援のホテルの部屋から見えた大きな富士山に祈っていました。その時、長年人々が山に祈ってきた気持ち(山岳信仰でしょうか)を、富士山の大きな偉大な力を全身で感じ感動しました。でも、結果は思う通りにはなりませんでしたけどね。 だから、富士山は特別な山なのです。【悦子】

入社して3年目、会社の寮の同輩と富士宮口から初めて登った。当時は新3合目から歩いたので、最初は樹林帯の中を行った。懐中電灯を頼りに登り8・5合目(多分)でダウン、小屋の上がり框で休ませてもらった。高山病に罹り、吐きもした。翌朝、山頂に達し、友はお鉢巡りをしたが、私は神社の周辺で休んで待っていた。登山、事始めの時期のことだったので、今も悔恨の念と共に頭に残っている。道といい、道筋には現在も「むらやま道」「村山道」と刻された道しるべが立っている。道しるべは、富士市大渕の三ツ倉・穴ヶ原・鳥追窪に計5基あり、富士宮市内に入って横沢に2基が残されている。【金苗】

会報やまびこNO198(9月号)富士山アンケートから転載

最初で最後の親子富士登山

富士登山2回目は、昭和55年7月22日 小5と小3の息子を連れて4人での登山でした。 島田を昼過ぎに出かけ、5合目につく頃には雨風が強くなりだし迷ったが、山小屋の人の「上は快晴」の声で主人は「よし行く!」と言い、小屋でビニールのカッパを買い出発しました。

足元から吹き付けてくる雨も、そのころの私は「こんなもんか」と割りと気にならなかったものです。然し7合目半の小屋で予約してあったのに、小屋は満員でと断られてしまいました。予約は関係ないとまで言われびっくりし、それでも「強い雨から子供たちだけでも中へ入れて下さい」と二人で必死にお願いしました。

今でも「あんなに必死になったことはないっけね。」と、二人でなにかの折に話すほどです。どのくらい経った頃か「子供だけ入っていいよ。」と言われ、畳み一畳ほどの土間へ入れてもらえました。近くにいた人が「お父さん、お母さんも入っちゃうさ。」と詰めてくれました。火鉢に手をかざしながら涙ぐんでしまいました。その内、大広間にいた人たちが、私たち4人が横向きで寝れる位空けてくれほっとしたものです。

次男がトイレに行きたくなり、やっとの思いで外へ出ると大勢の人です。トイレの屋根下には息子より小さな子もいて、申し訳ない気持ちになりました。翌朝は上天気で頂上でしっかり写真も撮れたのに、下りの砂走りはすごい霧で一寸先も見えない状態で、4人で手をつなぎ、すぐ近くでブルドーザーの音が聞こえたりして長男がメソメソしてしまうほどでした。

今思うにカッパも持たず、クツは地下足袋、子供は運動靴、装備のことからして全く無知で、雨の中、小さい子供たちを連れて無茶なことをしたと思います。親子4人での登山は、長男が旅立ってしまい これが最初で最後となってしまいました。【見依】

「SHC富士山アンケート」から転載

SHC広報

SHC広報

2015年02月23日 Posted by こだま at 08:00 │Comments(0) │会員エッセイ

永遠のテーマ

会員エッセイ

クライマックスの最終節だ。下腹に息をすい込み思いっきり「ゲーテルフンケン、ゲーテルフンケン!」小刻みに激しく動いていたオケの弓が一斉に止まった。間発入れず割れんばかりの拍手がホールに響く。ステージで拍手を浴びている瞬間、大きな達成感と満足感に夢心地であった。清水マリナートホールで合唱団250人の一人として「第九・歓喜の歌」をへたながら歌い上げることができた。

2014年6月8日から合唱団練習が始まった。ソリストの村上先生による特別レッスンで「第九をマスターするのには3年かかる」と話された。合唱の経験もなく音痴の自分がいきなり第九に飛び込み、無知・愚かさを恥じた。が、やれるところまでやってみようと決意した。

まずドイツ語の発音にてこずる。音階は1オクターブの上がり下がりが頻繁に出てくる。テノールは高音階の「ソ」まで出す。アコーディオンで音を取る。しかし出る声は鶏が首を絞められたような声で、それとはかなりかけ離れている。歌詞の発音をしっかり出そうとすると、メロディーが先に行ってしまう。メロディーを取って行くと歌詞がついていかない。迷い迷い自分流で歌っていると「高い音は上から被せるように声を出すように!」先生から矢継ぎ早に注文・クレームが飛んでくる。「すべて自分の事を言われている」と頷く。250人の声をよく聞き分けることができるな!と感心してしまう。

CDを繰り返しくりかえし聴いて頭に叩き込むも上手く歌えない。「どうしよう、困った」と日毎あせりが増すばかりである。発表が間近に迫る11月24日。「歩歩路」で「歌の花束コンサート」があった。合唱団練習で伴奏をしてくれる佐藤先生がピアノ出演。佐藤先生と同期でオペラ歌手の大石夫妻も出演された。一番前で熱唱を聞いていて「そうだ、大石先生に教えてもらおう!」と思い付く。コンサートが終わり初対面の失礼を承知で「第九を教えてください」とお願いしたところ快諾していただいた。本番まで3回約4時間のレッスン。どうしても一箇所上手く歌えない所がある。「ここは音大生が2週間かけて覚える一番難しい所。僕も大嫌いな所」と聞き、「素人の自分が歌えないのは無理ないな」と、ホッとした。「第九を歌えればどんな曲も歌える。内藤さん、月2回だけの練習でこれだけ歌えればいい。楽しんで歌ってきて」と送り出してくれた。

公演の12月14日。リハーサルの声出し。指導の山田先生が胸に手を当て「歌にハートがこもっていない。聴く人の胸に伝わってこない。曲の情景を描き表情豊かに!」と、檄が飛ぶ。その言葉を「心」して本番に臨む。第一部・清水桜が丘高校吹奏楽部との共演は緊張するも、不思議とスムーズに唄えた。それもそのはず。私の右隣は指導者の河村会長。左隣に第1回から第九を唄っている大ベテランの先輩。その2人に挟まれ両方からしっかりした音をもらう。1年生の私に対して最大限の配慮をしていただいたと感謝する。

第2部・清水フィルの伴奏でいよいよ「歓喜の歌」が始まる。出足の「フロィディ」がうまく声が出た。そのあとは指揮者のタクトに合わせオケに乗り楽しく歌うことができた。打ち上げが終わり大石先生にお礼の電話を入れた。一緒に喜んでくれた。余韻が覚めやらぬ4日後、胸ポケットの中で録音したICレコーダーを聴いてみた。イヤホンから流れてくる自分の歌に愕然としてしまった。あまりの不出来さに、恥ずかしくて脂汗が出てきた。1200人の聴衆の皆様に謝りたい心境であった。ただ声を張り上げただけ。指摘された「心」が入っていない。お粗末だった。私の隣で歌った河村会長、先輩。さぞかし歌いにくかったことだろう。女房曰く「誰だって最初から上手くは歌えない」と。ソリストの村上先生がおっしゃった「第九をマスターするに3年かかる」を実感として味わう。私には10年いや20年かけても歌えない永遠の曲だろう!

来年は「歓喜の歌大演奏会」も25回を数える節目の年。アコーディオンクラブの仲間から「浩君、来年私も第九を唄いたいのでご一緒させてください」と話があった。彼女はピアノの教師をしているし歌も抜群に上手いからすぐに歌えてしまうだろうが。私は・・・返事に窮した。

清水フィルと第九を唱う

ベートーベン 交響曲第9番 第4楽章「歓喜の歌」

ベートーベン 交響曲第9番 第4楽章「歓喜の歌」

内 藤 浩

クライマックスの最終節だ。下腹に息をすい込み思いっきり「ゲーテルフンケン、ゲーテルフンケン!」小刻みに激しく動いていたオケの弓が一斉に止まった。間発入れず割れんばかりの拍手がホールに響く。ステージで拍手を浴びている瞬間、大きな達成感と満足感に夢心地であった。清水マリナートホールで合唱団250人の一人として「第九・歓喜の歌」をへたながら歌い上げることができた。

2014年6月8日から合唱団練習が始まった。ソリストの村上先生による特別レッスンで「第九をマスターするのには3年かかる」と話された。合唱の経験もなく音痴の自分がいきなり第九に飛び込み、無知・愚かさを恥じた。が、やれるところまでやってみようと決意した。

まずドイツ語の発音にてこずる。音階は1オクターブの上がり下がりが頻繁に出てくる。テノールは高音階の「ソ」まで出す。アコーディオンで音を取る。しかし出る声は鶏が首を絞められたような声で、それとはかなりかけ離れている。歌詞の発音をしっかり出そうとすると、メロディーが先に行ってしまう。メロディーを取って行くと歌詞がついていかない。迷い迷い自分流で歌っていると「高い音は上から被せるように声を出すように!」先生から矢継ぎ早に注文・クレームが飛んでくる。「すべて自分の事を言われている」と頷く。250人の声をよく聞き分けることができるな!と感心してしまう。

CDを繰り返しくりかえし聴いて頭に叩き込むも上手く歌えない。「どうしよう、困った」と日毎あせりが増すばかりである。発表が間近に迫る11月24日。「歩歩路」で「歌の花束コンサート」があった。合唱団練習で伴奏をしてくれる佐藤先生がピアノ出演。佐藤先生と同期でオペラ歌手の大石夫妻も出演された。一番前で熱唱を聞いていて「そうだ、大石先生に教えてもらおう!」と思い付く。コンサートが終わり初対面の失礼を承知で「第九を教えてください」とお願いしたところ快諾していただいた。本番まで3回約4時間のレッスン。どうしても一箇所上手く歌えない所がある。「ここは音大生が2週間かけて覚える一番難しい所。僕も大嫌いな所」と聞き、「素人の自分が歌えないのは無理ないな」と、ホッとした。「第九を歌えればどんな曲も歌える。内藤さん、月2回だけの練習でこれだけ歌えればいい。楽しんで歌ってきて」と送り出してくれた。

公演の12月14日。リハーサルの声出し。指導の山田先生が胸に手を当て「歌にハートがこもっていない。聴く人の胸に伝わってこない。曲の情景を描き表情豊かに!」と、檄が飛ぶ。その言葉を「心」して本番に臨む。第一部・清水桜が丘高校吹奏楽部との共演は緊張するも、不思議とスムーズに唄えた。それもそのはず。私の右隣は指導者の河村会長。左隣に第1回から第九を唄っている大ベテランの先輩。その2人に挟まれ両方からしっかりした音をもらう。1年生の私に対して最大限の配慮をしていただいたと感謝する。

第2部・清水フィルの伴奏でいよいよ「歓喜の歌」が始まる。出足の「フロィディ」がうまく声が出た。そのあとは指揮者のタクトに合わせオケに乗り楽しく歌うことができた。打ち上げが終わり大石先生にお礼の電話を入れた。一緒に喜んでくれた。余韻が覚めやらぬ4日後、胸ポケットの中で録音したICレコーダーを聴いてみた。イヤホンから流れてくる自分の歌に愕然としてしまった。あまりの不出来さに、恥ずかしくて脂汗が出てきた。1200人の聴衆の皆様に謝りたい心境であった。ただ声を張り上げただけ。指摘された「心」が入っていない。お粗末だった。私の隣で歌った河村会長、先輩。さぞかし歌いにくかったことだろう。女房曰く「誰だって最初から上手くは歌えない」と。ソリストの村上先生がおっしゃった「第九をマスターするに3年かかる」を実感として味わう。私には10年いや20年かけても歌えない永遠の曲だろう!

来年は「歓喜の歌大演奏会」も25回を数える節目の年。アコーディオンクラブの仲間から「浩君、来年私も第九を唄いたいのでご一緒させてください」と話があった。彼女はピアノの教師をしているし歌も抜群に上手いからすぐに歌えてしまうだろうが。私は・・・返事に窮した。

島田ハイキングクラブ会報 「やまびこ」 NO213(1月号) P12転載

SHC広報

SHC広報

2015年01月08日 Posted by こだま at 21:00 │Comments(0) │会員エッセイ

クローブヒッチ

会報やまびこNo210 (P12) 転載

毎年セルフレスキュー講習会が行われ、ロープワークも学ぶべき項目として取り入れられている。ただ、折角の実習がその場限りで終わってしまい、翌年、また同じことを繰り返しているように見受けられる。こういう事は、日常生活の中でしょっちゅう使っていると身についていくものだと思うので、事例を紹介して参考に供したい。

私自身が会得して、本当に便利に使っている「クローブヒッチ」を取り上げる。「クローブヒッチ」は「巻き結び」とか「とっくり結び」などとも呼ばれ、基本的な結び方のひとつである。良く使うのは新聞紙を束ねる時だ。紙紐を延ばしたその上に、4つ折りの新聞紙を重ねていく。適当な高さに積んだらクローブヒッチを施す。この結びの利点はセルフロックが効くことで、この状態で束のなりを直すことができる。凸凹を直しながら増し締めをかけ、形が整ったら紐をクロスさせ、蝶々結びでも、こま結びでも好みの結び目を施す。

クローブヒッチにおけるロープの通りは右図の通り。片方が開いている棒または柱に巻くことは容易である。この結び目を傍らに置き、この通りになるように閉じた縦棒および横棒にクローブヒッチを繰り返し施して習得する。習得できたら、あらゆる場面で使ってみることをお勧めする。前述した新聞、雑誌の束ね、棒または板ものの括り、垣根の縛り、などなど。私は家庭菜園でのキュウリの垣根やナスの支柱、根元が敷き藁が飛ばないようにする細工もクローブヒッチで行っている。

クローブヒッチにおけるロープの通りは右図の通り。片方が開いている棒または柱に巻くことは容易である。この結び目を傍らに置き、この通りになるように閉じた縦棒および横棒にクローブヒッチを繰り返し施して習得する。習得できたら、あらゆる場面で使ってみることをお勧めする。前述した新聞、雑誌の束ね、棒または板ものの括り、垣根の縛り、などなど。私は家庭菜園でのキュウリの垣根やナスの支柱、根元が敷き藁が飛ばないようにする細工もクローブヒッチで行っている。

←左図は「鉄扇」の垣根であるが、この締結部は全てクローブヒッチか、その応用である。

←左図は「鉄扇」の垣根であるが、この締結部は全てクローブヒッチか、その応用である。

右は、お目にされた方もあると思うが汗取りマフラー夏バージョン、

右は、お目にされた方もあると思うが汗取りマフラー夏バージョン、

⇐ 冬バージョンである。

⇐ 冬バージョンである。

葛湯(掛川産)を開けようとしたら、クローブヒッチが使われていたのに気が付き笑っちゃった。 ⇒

クローブヒッチ

毎年セルフレスキュー講習会が行われ、ロープワークも学ぶべき項目として取り入れられている。ただ、折角の実習がその場限りで終わってしまい、翌年、また同じことを繰り返しているように見受けられる。こういう事は、日常生活の中でしょっちゅう使っていると身についていくものだと思うので、事例を紹介して参考に供したい。

私自身が会得して、本当に便利に使っている「クローブヒッチ」を取り上げる。「クローブヒッチ」は「巻き結び」とか「とっくり結び」などとも呼ばれ、基本的な結び方のひとつである。良く使うのは新聞紙を束ねる時だ。紙紐を延ばしたその上に、4つ折りの新聞紙を重ねていく。適当な高さに積んだらクローブヒッチを施す。この結びの利点はセルフロックが効くことで、この状態で束のなりを直すことができる。凸凹を直しながら増し締めをかけ、形が整ったら紐をクロスさせ、蝶々結びでも、こま結びでも好みの結び目を施す。

クローブヒッチにおけるロープの通りは右図の通り。片方が開いている棒または柱に巻くことは容易である。この結び目を傍らに置き、この通りになるように閉じた縦棒および横棒にクローブヒッチを繰り返し施して習得する。習得できたら、あらゆる場面で使ってみることをお勧めする。前述した新聞、雑誌の束ね、棒または板ものの括り、垣根の縛り、などなど。私は家庭菜園でのキュウリの垣根やナスの支柱、根元が敷き藁が飛ばないようにする細工もクローブヒッチで行っている。

クローブヒッチにおけるロープの通りは右図の通り。片方が開いている棒または柱に巻くことは容易である。この結び目を傍らに置き、この通りになるように閉じた縦棒および横棒にクローブヒッチを繰り返し施して習得する。習得できたら、あらゆる場面で使ってみることをお勧めする。前述した新聞、雑誌の束ね、棒または板ものの括り、垣根の縛り、などなど。私は家庭菜園でのキュウリの垣根やナスの支柱、根元が敷き藁が飛ばないようにする細工もクローブヒッチで行っている。 ←左図は「鉄扇」の垣根であるが、この締結部は全てクローブヒッチか、その応用である。

←左図は「鉄扇」の垣根であるが、この締結部は全てクローブヒッチか、その応用である。 右は、お目にされた方もあると思うが汗取りマフラー夏バージョン、

右は、お目にされた方もあると思うが汗取りマフラー夏バージョン、 ⇐ 冬バージョンである。

⇐ 冬バージョンである。

葛湯(掛川産)を開けようとしたら、クローブヒッチが使われていたのに気が付き笑っちゃった。 ⇒

【金苗】

会報やまびこNo210 (P12) 転載

SHC広報

SHC広報

2014年10月29日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │会員エッセイ

新竹の子ハウスができたよ

我が会の小屋 「新竹の子ハウス」

完成の報告が、I田棟梁より寄せられました。

2013年9月解体開始。 一旦、工場の脇に、養生して積み上げ

土台のフレームは3分割にしました。

’14╱4╱2 ようやく設置場所が決まり

’14╱4╱6土台フレームの水平出しをしました。

フレーム上面の高さは±3mmの平らかさです

’14╱4╱17いよいよ建前

ユニック(クレーン付きのトラック)を操り、

北東側の壁2枚が立ち上がったところ 床パネル ↓

根太

10枚の壁が立ち上がりました

内側から見ると

内壁 屋根の受け

♪ ~ 屋根が乗りました。

東南側から見たところ。 南西側から見たところ

根太は3尺角に細かく入れました

(床パネル12枚を根太に木ネジで止めました)

天井取り付け桟木13本が揃いました。

天井裏には断熱材を入れる。 天井を取り付けています。

続いて内壁を張ります。

隅にある3脚が天井を取り付ける時のジャッキです。

床パネルの上に厚さ12mmの合板を張ります

ここにも断熱材を入れました。

建物の内寸に合わせてカットしています。

板の角はサンダーで面取りをします。

下穴を明けながら木ネジ止めしました。

配線、配管のために一旦ここで中断 済んだら天井と内壁の境に隅木を内壁と床の境に巾木を取り付けて完了となります。

あわよくば「たけのこホリデー」に間に合わせようと意気込んだが、事はそう簡単に進まなかった。素人の悲しさ、建物の構造に関する知識がないため床、天井、壁、どれひとつとっても再現に手間取り作業は遅れて行った。4/18天井裏の梁(鉄骨)に残る釘跡と、そこに打ち付けてあったであろう桟木13本を床に並べたところで、ようやく天井の取り付け方が理解できた。4/20「たけのこホリデー」には、もし雨降りだったら新ハウスで飲食ができるほどに進んだところを披露できたので面目を施した。

思い返せば、昨年9月、A野さんが勤めている会社の休憩所が、工場増設に伴い撤去することを知り、老朽化している「やすんど」(たけのこホリデーのとき、飲食したり、バーベキューをする建物)と入れ替えようと言う話が持ち上がった。早速、東町の工場と、滝の谷の現地を調べた後、W辺N子さんを通じて、移築の話がまとまった。残暑厳しい中、A野さんを中心に、O尾さん、S藤さん、S田さん、T川さんの協力を得て埃まみれになりながら解体を行い、滝の谷へ搬送した。当初新ハウスは、「やすんど」を取り壊し、その場所に建て直す計画だった。しかし、老朽化したとは言え、結構頑丈な造りで、素人の手で解体できるような代物ではないし、何よりもそれを組み立てた地元の人々の思い入れが強く、そのまま置きたい気持ちがあることを伺い知った。3月に入り、やっと別の設置場所が決まり、土台のフレームが、S我さん(W辺さんの実兄)の手で位置に着いた。文末参照。

4/6 A野、I田でフレームのレベル出し、4/7建前にこぎつけた。好天に恵まれ外壁パネルが風に煽られることも少なく、組み立てができた。組み立ての際、なくてはならないユニックは、太陽建機でリースし、操作は全てI野さんの腕に頼った。4/9建前の日にやり残した屋根を取り付け、これで雨が降っても安心して内部の作業ができるようになった。4/20以降、4/21~5/8天井取り付け、この作業には、池田が開発したジャッキが威力を発揮したと自負している。5/8~10床張り、5/13~15内壁を取り付けてほぼ完了に至った。解体の時同様、O尾さん、S藤さん、S田昇さん、T内さん、T川さん、そしてO沢さんに多大な協力をいただきました。改めて感謝申し上げます。

移築は100%完成したのではありません。ハウスには、電気と水が通じていません。電気配線と水道の配管は、S我さんに委ねてあります。配線、配管が済んだところで、天井と壁の境に隅木を、床と壁の境には巾木を取り付けて完成します。S我さんは、目下製茶作業の真っ最中ですから、それが一段落してからの着手になるでしょう。 ハウスはできましたが、これを何に使うのか、ハウスの中に何を置くのか、未定です。アイディアとか要望がありましたらお寄せください。協議の後、具現化を図っていきたいと思います。

【一言余分】ハウスの向き(方位)を知りたくてGoogle map を開いてみた。なんと土台のフレームが置かれた状態がアップされている。つい最近の様子(2月)が、世界地図に反映されていることに驚いている。【K・I】

我が会の小屋「新竹の子ハウス」完成の報告がI田棟梁より寄せられました。さて、この小屋をどう使うのか、皆の頭の使いどころです。 〔元〕

文は会報やまびこ No206 (6月号) P8 転写

SHC広報

SHC広報

2014年06月10日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │会員エッセイ

うれしい便り

昨日、6╱4 (水)

「山登り最初の一歩」

SHC登山教室の受講生からお葉書が届きました。

受講生の中には初心者ばかりでなく、登山経験を積んだ方も受講され基礎から学びたいという真摯な態度で臨む方など様々です。

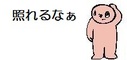

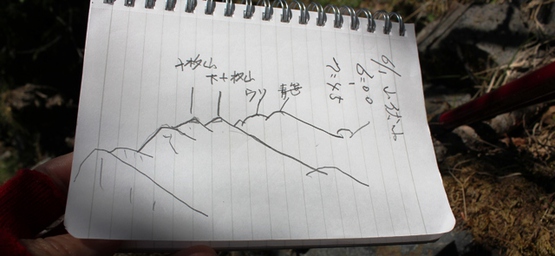

「実践山行・青笹山」 の折に山頂から見える山を書かいたイラストや、

そして、山伏山行の折、

登りの大谷崩れ登山道から望む山々をスラスラと描く受講生

「山登り最初の一歩」

SHC登山教室の受講生からお葉書が届きました。

”先輩” と呼ばれて・・。

受講生の中には初心者ばかりでなく、登山経験を積んだ方も受講され基礎から学びたいという真摯な態度で臨む方など様々です。

「実践山行・青笹山」 の折に山頂から見える山を書かいたイラストや、

そして、山伏山行の折、

登りの大谷崩れ登山道から望む山々をスラスラと描く受講生

こちらこそお世話になりました。

by トンボ

2014年06月05日 Posted by こだま at 14:00 │Comments(0) │会員エッセイ

林道歩きで見たもの

4╱28 (土)

大札山 (大井川流域) 登山教室・実践山行 〓 その5 〓

山行の行程がほぼ終わりに近づいた頃

林道歩きで見たものは・・

一台のパワーショベルがいるではないか!

どうして

落ちない?

”SHC会報・やまびこ” No152 (2009・11月号) P15を捲ると

以前、この光景と同じ様が、『会員エッセイ』 に綴られてありました。

この状況にピッタリの文章なので今回はそれを転載させていただきます。

同期入社の超仲良しが、時々作文を送ってくれる。 「コーヒーブレイクタイムの話」と言い、今月送られてきたものは92話になる。 以前、会報の巻頭を汚していた拙文は70話まで続けたが、彼のそれは、とうに70を越えて、100話も眼の前に見えてきた。 その上、いつもA4、4枚以上だからトータルのボリュームは、私の倍以上になると思う。 92話は、6月の高塚山へ白ヤシオを一緒に見に行ったときのことを書いて送ってくれた。 白ヤシオが如何に素晴しかったかは、後半に記されているが、それは置いといて、前半の仰天スナップだけを披露することにしよう。

まずは、この衝撃的な写真を見てくれ。 いや、写真になると迫力は消えてしまうが・・・ 切り立った崖!そこは岩盤の岩肌ではない・・・ショベルを差し込むと、すぐにも崩れ落ちる脆い土砂の面である。その崖の真っただ中に一台のパワーショベルがいるではないか!どうして落ちないのだ?ワイヤー2本で吊られているのだ。いや、自分の体から出した2本のワイヤーを、林道の端に深く打った杭に結んでいるのだ。蜘蛛の糸なのだ。

何度なのだ? この斜面は! 現場監督は、『45度をちょっと越えるかな』 と言うけどさ、向こうの工事済みの砂防壁の垂直に比較すれば、60度も超えるんじゃないの?? 一見80度にも見えるさ。

なんで壁にへばりついているの? 『自然の山の斜面を削って林道を造ったもんだからさ、ご覧の通り崖崩れさ。これ以上の崩れを防ぐために、ほら林道の上をやったみたいに、コンクリートで覆うのさ。 覆う前に、表面の崩れ易い土砂を削り落すのさ』 と現場監督。

断崖にへばりついて、殆ど梅雨の曇空しか見えない姿勢のパワーショベルが、自分の前の (と言うより頭上の)壁を、左から右へ一掻きずつ土砂を削り落している。その土砂は、ブルの左を、右を、急斜面を滑り落ちる。 「自分にも押し寄せてくるじゃないか?」

40代と思しき監督は、腕組をしながら解説する。『あのブルは絶対にひっくり返らない。あのブルは日本でウチしか持ってないんだ。 だから、日本中の崖の仕事がウチに来る。この機械の特徴はな、ワイヤーを自分で巻くことが出来る。 前の部分に左右にウインチを装備している。だからホラ、崖を登りながら崩しているだろう。 二つ目の特徴は、運転席が角度を変えて、いつでも垂直の姿勢で運転できる。 その上で、左右に回転できる。 三つ目はね、普通のブルは前に横広のショベルがあって土砂を前に寄せていくけれども、あいつはホラ、後ろに横広のショベルがあるのが見えるだろ。 あれがミソなんだよ』 と自慢げに言う。

ブルの後に装備した横広ショベル・・・・左右のキャタピラの間に入った大量の土砂が溜まって、自分が浮いちゃうんじゃないのかなぁ? と思ったが、見ているとショベルを揚げては土砂を吐き出し、吐き出し、前の土砂を削っている。 土砂を自分の腹の下に溜め込むことで、キァタピラ周りの土砂が急にえぐられるのを防止しているように見える。

海岸の波打ち際に立っていると、波が引く時に足の周囲の砂をえぐりとって、姿勢が崩れる・・・きっと、あの状態になることを防ぐ、バランス取りのために必要なんだ。 と考えると、なるほど!

「あのサーカスの人は、危険手当はドーンとかな?」

『時間で100円ちょっとかな。一日1000円くらいのもんですよ』

「えっ?ほんとに?」監督は工事の連れの人と顔を見合わせてうなづく。

「ほんとですか。一日中腕を組んでここで立ってる監督と、断崖でサーカスやってる人と、1000円違いですかぁ」と少し皮肉ったら、

『危険なのはこの崖の下で、落ちた土砂を整理しているブルの方がよっぽど危険だよ』

言われて覗けば、目もくらむような我々の足元に、小さく見える一台のブルが働いている。 「なるほど。想定外の土砂がドシャー!っと来たら、埋められるな」 上のブルがひっ掻いた土砂の行きつく先は、V型に狭くなる谷だ。300mもあろうかと思える下方だ。少なく見ても200mか。

下には、超人がもう一人いた。 今 僕たちが立っている林道の足元は、既にコンクリートの厚い壁が出来ている。が、その下端では、ロープに吊り下がった男が、生コンクリートを壁に吹き付けているのだ。 生コンの通る重いホースを抱えて、不安定な姿勢で、吹き付ける生コンの反力と格闘している姿が指人形のように見えた。

長いロープに自分の体を預け、太いホースから生コンを吹き付けながら、右に左に移動するサーカスもどきの工事は、山梨県の櫛形山の林道で、10年ほど前に出会ったことがある。あの時は林道のすぐ上をやっていたから、サーカスの綱渡りのようにじっくり見ていた。 今度は、覗き込むことさえ恐怖感のある、遥か下の指人形芝居である。・・・・以下省略。

大札山 (大井川流域) 登山教室・実践山行 〓 その5 〓

山行の行程がほぼ終わりに近づいた頃

林道歩きで見たものは・・

一台のパワーショベルがいるではないか!

どうして

落ちない?

”SHC会報・やまびこ” No152 (2009・11月号) P15を捲ると

以前、この光景と同じ様が、『会員エッセイ』 に綴られてありました。

この状況にピッタリの文章なので今回はそれを転載させていただきます。

『崖の上のブル』

同期入社の超仲良しが、時々作文を送ってくれる。 「コーヒーブレイクタイムの話」と言い、今月送られてきたものは92話になる。 以前、会報の巻頭を汚していた拙文は70話まで続けたが、彼のそれは、とうに70を越えて、100話も眼の前に見えてきた。 その上、いつもA4、4枚以上だからトータルのボリュームは、私の倍以上になると思う。 92話は、6月の高塚山へ白ヤシオを一緒に見に行ったときのことを書いて送ってくれた。 白ヤシオが如何に素晴しかったかは、後半に記されているが、それは置いといて、前半の仰天スナップだけを披露することにしよう。

まずは、この衝撃的な写真を見てくれ。 いや、写真になると迫力は消えてしまうが・・・ 切り立った崖!そこは岩盤の岩肌ではない・・・ショベルを差し込むと、すぐにも崩れ落ちる脆い土砂の面である。その崖の真っただ中に一台のパワーショベルがいるではないか!どうして落ちないのだ?ワイヤー2本で吊られているのだ。いや、自分の体から出した2本のワイヤーを、林道の端に深く打った杭に結んでいるのだ。蜘蛛の糸なのだ。

何度なのだ? この斜面は! 現場監督は、『45度をちょっと越えるかな』 と言うけどさ、向こうの工事済みの砂防壁の垂直に比較すれば、60度も超えるんじゃないの?? 一見80度にも見えるさ。

なんで壁にへばりついているの? 『自然の山の斜面を削って林道を造ったもんだからさ、ご覧の通り崖崩れさ。これ以上の崩れを防ぐために、ほら林道の上をやったみたいに、コンクリートで覆うのさ。 覆う前に、表面の崩れ易い土砂を削り落すのさ』 と現場監督。

断崖にへばりついて、殆ど梅雨の曇空しか見えない姿勢のパワーショベルが、自分の前の (と言うより頭上の)壁を、左から右へ一掻きずつ土砂を削り落している。その土砂は、ブルの左を、右を、急斜面を滑り落ちる。 「自分にも押し寄せてくるじゃないか?」

40代と思しき監督は、腕組をしながら解説する。『あのブルは絶対にひっくり返らない。あのブルは日本でウチしか持ってないんだ。 だから、日本中の崖の仕事がウチに来る。この機械の特徴はな、ワイヤーを自分で巻くことが出来る。 前の部分に左右にウインチを装備している。だからホラ、崖を登りながら崩しているだろう。 二つ目の特徴は、運転席が角度を変えて、いつでも垂直の姿勢で運転できる。 その上で、左右に回転できる。 三つ目はね、普通のブルは前に横広のショベルがあって土砂を前に寄せていくけれども、あいつはホラ、後ろに横広のショベルがあるのが見えるだろ。 あれがミソなんだよ』 と自慢げに言う。

ブルの後に装備した横広ショベル・・・・左右のキャタピラの間に入った大量の土砂が溜まって、自分が浮いちゃうんじゃないのかなぁ? と思ったが、見ているとショベルを揚げては土砂を吐き出し、吐き出し、前の土砂を削っている。 土砂を自分の腹の下に溜め込むことで、キァタピラ周りの土砂が急にえぐられるのを防止しているように見える。

海岸の波打ち際に立っていると、波が引く時に足の周囲の砂をえぐりとって、姿勢が崩れる・・・きっと、あの状態になることを防ぐ、バランス取りのために必要なんだ。 と考えると、なるほど!

「あのサーカスの人は、危険手当はドーンとかな?」

『時間で100円ちょっとかな。一日1000円くらいのもんですよ』

「えっ?ほんとに?」監督は工事の連れの人と顔を見合わせてうなづく。

「ほんとですか。一日中腕を組んでここで立ってる監督と、断崖でサーカスやってる人と、1000円違いですかぁ」と少し皮肉ったら、

『危険なのはこの崖の下で、落ちた土砂を整理しているブルの方がよっぽど危険だよ』

言われて覗けば、目もくらむような我々の足元に、小さく見える一台のブルが働いている。 「なるほど。想定外の土砂がドシャー!っと来たら、埋められるな」 上のブルがひっ掻いた土砂の行きつく先は、V型に狭くなる谷だ。300mもあろうかと思える下方だ。少なく見ても200mか。

下には、超人がもう一人いた。 今 僕たちが立っている林道の足元は、既にコンクリートの厚い壁が出来ている。が、その下端では、ロープに吊り下がった男が、生コンクリートを壁に吹き付けているのだ。 生コンの通る重いホースを抱えて、不安定な姿勢で、吹き付ける生コンの反力と格闘している姿が指人形のように見えた。

長いロープに自分の体を預け、太いホースから生コンを吹き付けながら、右に左に移動するサーカスもどきの工事は、山梨県の櫛形山の林道で、10年ほど前に出会ったことがある。あの時は林道のすぐ上をやっていたから、サーカスの綱渡りのようにじっくり見ていた。 今度は、覗き込むことさえ恐怖感のある、遥か下の指人形芝居である。・・・・以下省略。

K・I