続・585峰

・・ 続き ・・

粟ヶ岳の北に続く二つ目のピークを越え585峰を目指す。

鉄塔周辺は、とげのある植物や

綿毛のついたトビツカミの群落の中、踏み跡を探しながら進む。

静かな山の中

倒木や

藪も深く、人があまり入らない感じ。最後の電波塔のすぐ上が山頂。

585峰に到着。

山頂には古びた山名表示板あり。 「岳山」と呼ばれていたのだと判明。

岳山の下に、ナンタラカンタラ山の会 とあるが風化されて読み取れず。

ピークハントを果たし、下山。三角点からの展望はないが山頂直下の鉄塔手前、木々の間から南アルプスの峰々。

スタート地点の粟ヶ岳に帰着。

月曜休みの山頂休憩所売店の屋外テーブルには我々のみ。

キムチ鍋で山ランチ。 そして・・お腹が満たされた次は・・・・

・・・ 次は歌。

平日山行OK女子隊が歌う美声が眼下に響く。

グループ山行報告・SHCメンバー7名

2013年12月16日 (月)

585峰 「岳山」 へ

2013年12月16日 (月)

585峰 「岳山」 へ

粟ヶ岳の北に続く二つ目のピークを越え585峰を目指す。

鉄塔周辺は、とげのある植物や

綿毛のついたトビツカミの群落の中、踏み跡を探しながら進む。

静かな山の中

倒木や

藪も深く、人があまり入らない感じ。最後の電波塔のすぐ上が山頂。

585峰に到着。

山頂には古びた山名表示板あり。 「岳山」と呼ばれていたのだと判明。

岳山の下に、ナンタラカンタラ山の会 とあるが風化されて読み取れず。

ピークハントを果たし、下山。三角点からの展望はないが山頂直下の鉄塔手前、木々の間から南アルプスの峰々。

スタート地点の粟ヶ岳に帰着。

月曜休みの山頂休憩所売店の屋外テーブルには我々のみ。

キムチ鍋で山ランチ。 そして・・お腹が満たされた次は・・・・

・・・ 次は歌。

平日山行OK女子隊が歌う美声が眼下に響く。

♪ ~「585峰・岳山」 詳細は会報やまびこに掲載。

2013年12月27日 Posted by こだま at 22:00 │Comments(0) │グループ山行報告

585峰

島田市旗指の島田消防署の橋の辺りから西方向に見える山並。粟ヶ岳から尾根が連なっていて、右端の目立つ山が585峰。

12╱16 (月)

585峰。無名の山。国土地理院の地図に山名が無い。どんな地図にも山名を見たことがないので気になっていた。ならば行ってみようじゃないかと平日山行OK女子隊が集合!

我ら女子隊が登った日の2日前、測量杭らしき真新しい杭に山名や日付がマジックで書かれたばかり。正体を探しあてた山の名は、「岳山」。

杭の裏には、”やぶこぎ山岳会” の名が。

山頂にある三角点にタッチ!

12╱16 (月)

585峰。無名の山。国土地理院の地図に山名が無い。どんな地図にも山名を見たことがないので気になっていた。ならば行ってみようじゃないかと平日山行OK女子隊が集合!

我ら女子隊が登った日の2日前、測量杭らしき真新しい杭に山名や日付がマジックで書かれたばかり。正体を探しあてた山の名は、「岳山」。

杭の裏には、”やぶこぎ山岳会” の名が。

山頂にある三角点にタッチ!

続く ・・・。

2013年12月26日 Posted by こだま at 22:00 │Comments(0) │グループ山行報告

矢倉山からおはよう

12月15日 (日)

月一のSHCおはようハイキング

月一のSHCおはようハイキング

今月は旗指の静居寺駐車場から北へ通じる林道を歩いて伊太の矢倉山へ。下りは伊太八幡宮~伊太谷川沿いに静居寺へ戻る周回コースです。

地図&行程

参加者28名。 矢倉山から 「おはようございます!」

矢倉山展望台から眼下に大井川・新東名。川向こうに金谷。牧の原台地。

指さす西方向に粟ヶ岳の「茶」の字。

早朝ハイキングを楽しもうと参加者の中には他市から来られた方も。

今時の里山は虫もいないしヘビも冬眠、草木は枯れて歩きやすい。

標高311mの山頂は明るくほどよい広さ

下り。 伊太の八幡さんを後にして

伊太谷川沿いに歩いて

静居寺の山門に到着。

日曜日の朝の3時間の行程は充実感に満ち、家に帰ってからまた一日が使える得した気分。

追記 ・・・ 矢倉山へ至るコースは各道があるが

静居寺から行くコースは少々荒廃ぎみ。

壊れた橋や、↗ 老朽橋をひとりひとり渡る。

♪ さぁ~て、

次回のおはようハイキングは、2014年1月18日(土) です。

SHC 広報

2013年12月17日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │おはようハイキング

創刊200号

島田ハイキングクラブ会報 『やまびこ』 が200号に達しました。

会報『やまびこ』が200号に達した。会の創立と会報の発行に携わった者として、達成感というよりも安堵の思いを強くする。『やまびこ』は、創立準備会結成の1996年9月3日に№1を発行、翌年4月の会創立時(№3)からは早々と月刊化され、以降№200までこれを貫いてきた。

各号は薄いものではあるが総頁数は約2500頁に及び、ここに当会の活動の全てと、会に拠った人たち(134人)の山歩きの一時、山への想いの一端が残されている。自身を顧みれば、生業である印刷組版や編集という技能で会に関わっていこうと手掛けた『やまびこ』であったが、気が付けば自分の生活の柱の一つにもなってきたように思える。

そして、この制作を通じて私という人間をも伝え、また会報に寄せられる文章や写真などから仲間たちを理解してきた。『やまびこ』に目をやればその時々の山歩きの情景や想いが鮮明に蘇り、中年期の自分史ともなっていたことに気付く。

甚だ手前味噌にはなるが『やまびこ』の良さを上げるならば、月報であるがゆえの鮮度と適度な消化する時間の確保、そして、この会に拠った人たち全てが発信者となっていることだろう。かつて私は10年記念誌『山彦』に次のように記した。私たちは、一人ひとりが山によって得ようとするもの、そして得たものを、『やまびこ』を通して交感し、共有しようとしてきました。私たちは、文字どおり『山彦』となって、各々の想いをこだまさせ合ってきたのです。

当初の「○○山へ行った。楽しかった。大変だった。」的な感想文から、感動や発見の所在を自分の言葉で語うとする姿勢に変化してきたこと、これこそが私たちの仲間としての絆が深まっていったことであり、SHCの山歩きが深化してきたことの証であったと思える。山歩きは、スポーツであると同時に、文化としての一面も併せ持つ。文化とは人と人、人と自然との関わり、繋がりの時間と空間であるから、私たちは『やまびこ』を通してここまでSHCの文化を築いてきたのである。

一方で時代は、インターネットなど高速で大容量の通信システムの普及により、情報伝達のスピードが加速度的に増している。いま山を歩いている姿や、いま見ている情景を、リアルタイムに世界中に発信するこ映像的なリアル感と比すと、文を書き、編集という作業を経て紡ぎだされる〈会報〉という形式は、月報とはいえいかにも鈍重なものに見えてくる。会報の役割をいま現在の情報伝達ということに限るならば、ネット的な効率が優位を得るのであるが、果たしてそうなのか。

先日、静岡こまくさ会50周年式典に招かれ、同会会報『道標』バックナンバーをCDに収めたものを頂戴した。今は当会会員であるSさんの若かりし頃の文章など、目に止まったものを拾い読みした。ここにも確かな文化があった。1964年の東京オリンピックから次のオリンピック開催が決まった現在までの半世紀の時間が、〈山〉を介在して描かれていた。そして、それは〈過去〉に留まらず〈未来〉をも行き来できる時間のように感じることができた。

SHCの未来というものがどれだけの時間であるかは解らないが、今この会を成している私たちが、私たち同士だけでなく、過去の仲間たち、そして未来の仲間を繋いでいく架橋として、『やまびこ』が在り続けられたらと願う。

『やまびこ』創刊号は、1996年9月、本会準備会の結成をもって発行されました。初代代表、加藤さんの「山好き仲間のクラブは楽しい」と題した結成挨拶と共に、まずは地元の千葉山ハイキングの報告が掲載されていて、亡き内田さんや未だ学生だった池谷さんの二人のお子さんも感想を寄せていますから、経てきた時間の長さが分かります。以来各号は微々たるものでも、積み重ねてきた200号の内容はSHCの歩みそのものであったし、私自身にとってもこの編集・制作を通して山歩きに関わり、会内外に多くの仲間を得ることができました。今、ひとつの大きな山旅を成したような気持でいます。

さて本号の内容では、10月定例山行「笹山〜山伏」の報告で太田さんがヒヤリハットの体験を書いています。セルフレスキュー研修会報告とも絡み、こういうことが会報に寄せられ、それを皆が考えていく、それが大事ではないかと思いました。また、特別山行「青森の山旅」では八甲田山行中の天候悪化に対するリーダー陣の判断も貴重な経験でした。恵まれない天候の中でも皆さんが楽しんできた様子はいつも以上の感想の多さからも充分に窺えました。さらに、近隣の先輩岳人の皆さんからは200号へ励ましのメッセージをいただき、感謝の気持でいっぱいです。

200号はもう少し記念号らしい体裁にしようかとも考えましたが、準備不足や頁数(送付可能容量)の都合もあり結局、通常号に総覧を加えただけに終わってしまいました。が、背伸びせずに月々の活動報告を内容の基本とする月報形式で作ってきた会報ですから、これが相応しいかとひとり納得しています。積み残してしまったものは、次号以降の中で追々と加えていければと思っています。 〔元〕

過去、未来を繋ぐ架橋

『やまびこ』 創刊200号にあたって

『やまびこ』 創刊200号にあたって

元

会報『やまびこ』が200号に達した。会の創立と会報の発行に携わった者として、達成感というよりも安堵の思いを強くする。『やまびこ』は、創立準備会結成の1996年9月3日に№1を発行、翌年4月の会創立時(№3)からは早々と月刊化され、以降№200までこれを貫いてきた。

各号は薄いものではあるが総頁数は約2500頁に及び、ここに当会の活動の全てと、会に拠った人たち(134人)の山歩きの一時、山への想いの一端が残されている。自身を顧みれば、生業である印刷組版や編集という技能で会に関わっていこうと手掛けた『やまびこ』であったが、気が付けば自分の生活の柱の一つにもなってきたように思える。

そして、この制作を通じて私という人間をも伝え、また会報に寄せられる文章や写真などから仲間たちを理解してきた。『やまびこ』に目をやればその時々の山歩きの情景や想いが鮮明に蘇り、中年期の自分史ともなっていたことに気付く。

甚だ手前味噌にはなるが『やまびこ』の良さを上げるならば、月報であるがゆえの鮮度と適度な消化する時間の確保、そして、この会に拠った人たち全てが発信者となっていることだろう。かつて私は10年記念誌『山彦』に次のように記した。私たちは、一人ひとりが山によって得ようとするもの、そして得たものを、『やまびこ』を通して交感し、共有しようとしてきました。私たちは、文字どおり『山彦』となって、各々の想いをこだまさせ合ってきたのです。

当初の「○○山へ行った。楽しかった。大変だった。」的な感想文から、感動や発見の所在を自分の言葉で語うとする姿勢に変化してきたこと、これこそが私たちの仲間としての絆が深まっていったことであり、SHCの山歩きが深化してきたことの証であったと思える。山歩きは、スポーツであると同時に、文化としての一面も併せ持つ。文化とは人と人、人と自然との関わり、繋がりの時間と空間であるから、私たちは『やまびこ』を通してここまでSHCの文化を築いてきたのである。

一方で時代は、インターネットなど高速で大容量の通信システムの普及により、情報伝達のスピードが加速度的に増している。いま山を歩いている姿や、いま見ている情景を、リアルタイムに世界中に発信するこ映像的なリアル感と比すと、文を書き、編集という作業を経て紡ぎだされる〈会報〉という形式は、月報とはいえいかにも鈍重なものに見えてくる。会報の役割をいま現在の情報伝達ということに限るならば、ネット的な効率が優位を得るのであるが、果たしてそうなのか。

先日、静岡こまくさ会50周年式典に招かれ、同会会報『道標』バックナンバーをCDに収めたものを頂戴した。今は当会会員であるSさんの若かりし頃の文章など、目に止まったものを拾い読みした。ここにも確かな文化があった。1964年の東京オリンピックから次のオリンピック開催が決まった現在までの半世紀の時間が、〈山〉を介在して描かれていた。そして、それは〈過去〉に留まらず〈未来〉をも行き来できる時間のように感じることができた。

SHCの未来というものがどれだけの時間であるかは解らないが、今この会を成している私たちが、私たち同士だけでなく、過去の仲間たち、そして未来の仲間を繋いでいく架橋として、『やまびこ』が在り続けられたらと願う。

会報やまびこNo200(12月号 P27)転写

『やまびこ』創刊号は、1996年9月、本会準備会の結成をもって発行されました。初代代表、加藤さんの「山好き仲間のクラブは楽しい」と題した結成挨拶と共に、まずは地元の千葉山ハイキングの報告が掲載されていて、亡き内田さんや未だ学生だった池谷さんの二人のお子さんも感想を寄せていますから、経てきた時間の長さが分かります。以来各号は微々たるものでも、積み重ねてきた200号の内容はSHCの歩みそのものであったし、私自身にとってもこの編集・制作を通して山歩きに関わり、会内外に多くの仲間を得ることができました。今、ひとつの大きな山旅を成したような気持でいます。

さて本号の内容では、10月定例山行「笹山〜山伏」の報告で太田さんがヒヤリハットの体験を書いています。セルフレスキュー研修会報告とも絡み、こういうことが会報に寄せられ、それを皆が考えていく、それが大事ではないかと思いました。また、特別山行「青森の山旅」では八甲田山行中の天候悪化に対するリーダー陣の判断も貴重な経験でした。恵まれない天候の中でも皆さんが楽しんできた様子はいつも以上の感想の多さからも充分に窺えました。さらに、近隣の先輩岳人の皆さんからは200号へ励ましのメッセージをいただき、感謝の気持でいっぱいです。

200号はもう少し記念号らしい体裁にしようかとも考えましたが、準備不足や頁数(送付可能容量)の都合もあり結局、通常号に総覧を加えただけに終わってしまいました。が、背伸びせずに月々の活動報告を内容の基本とする月報形式で作ってきた会報ですから、これが相応しいかとひとり納得しています。積み残してしまったものは、次号以降の中で追々と加えていければと思っています。 〔元〕

会報やまびこNo200(12月号 P36)編集後記・転写

SHC 広報

2013年12月13日 Posted by こだま at 13:00 │Comments(0) │未分類

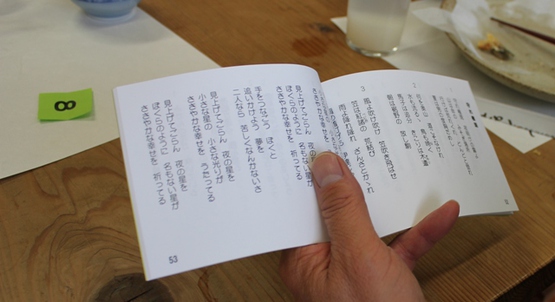

新・SHC歌集

チーム歌衆(かしゅう)6名が、

チーム歌衆(かしゅう)6名が、先に行ったアンケート(歌の追加、削除等)で、66曲を選曲し、半年がかりで作成した歌集は今年の忘年会に御目見え。

Ver.4となる新しいSHC山の歌集の表紙は木版画を嗜む会員によるもので南ア深南部、「房小山」 が題材。

2013年12月8日(日) ・・・ 続き ・・・

京柱峠~祭文峠を歩いた後、昼食を兼ねた忘年会。

真新しい歌集の中から最初に歌われた歌は・・・箱根八里。

こういう場で大活躍の歌集。

手拍子を取って歌う歌は・・穂高よさらば

見上~げてごらん~夜の星を~ ♪

「彷徨の歌」 はSHCの歌でもある。

英語の歌だってハモって歌っちゃう!

♪ お~いら岬の~灯台守は~ ♪

歌あり、ゲームあり、クイズあり ・・

本物の奥さんは? 目隠しして奥さん当てゲーム。

SHC特別山行 「青森の山旅」 で津軽弁を習得し、

手つき顔つきで言葉の意味を表現するにわか舞踊家。

名人芸で・・宴たけなわ

三味線に笛、太鼓の伴奏がなくとも

「安来節」は踊れるんです。

「安来節」は踊れるんです。

♪ ~ アッという間の3時間 ~ ♪

一本締めで、ヨ~ォ! お開きの時間がきてしまいました。

SHC広報

2013年12月10日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │会員のつぶやき

京柱峠~祭文峠

2013年12月8日 (日) 今年のSHCの忘年山行は ・・

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

深まりゆく秋の風景を肌で感じながら

島田市北部・伊久美の、京柱峠~祭文峠 を歩く。

3.5時間の道程は忘年山行にほどよい山歩き。

忘年会会場の 「やまゆり」 に到着。

カンパイ!

またひとり芸達者さんを発掘!

先だっての「青森の山旅」参加メンバーによる津軽弁の練習成果を披露

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。地図&行程

深まりゆく秋の風景を肌で感じながら

島田市北部・伊久美の、京柱峠~祭文峠 を歩く。

3.5時間の道程は忘年山行にほどよい山歩き。

忘年会会場の 「やまゆり」 に到着。

カンパイ!

またひとり芸達者さんを発掘!

先だっての「青森の山旅」参加メンバーによる津軽弁の練習成果を披露

この続きはまた明日 ・・・ 。

2013年12月09日 Posted by こだま at 20:00 │Comments(0) │定例山行

来る忘年山行は・・

2013年12月8日 (日)

島田ハイキングクラブ12月の忘年山行

京柱峠~祭文峠 (島田市伊久美)

★ 期 日 12月8日 (日) (雨天は忘年会のみ実施)

★ 集 合 コミュニティバス「伊久身線」島田駅(北口2番乗場)発7時乗車、終点「御堂沢」 7:57(相賀線も「北中」にて接続)

★ 忘年会場 やまゆり(島田市伊久美5202)

※雨天の場合、また忘年会のみの参加者は、島田駅発12:00の伊久身線に乗車、「やまゆり」バス停下車(12:40)

★ 行 程(2万5千図「伊久身」)

島田駅発7:00=御堂沢バス停7:57=登山口8:15=林道9:05=京柱峠9:25=祭文峠10:10=林道(ダート)10:25=林道(舗装)11:00 =小川橋 11:30= やまゆり12:00 → 【忘年会 12:30 ~ 15:00】 帰り= やまゆりバス停15:14発のコミバス=島田駅15:55

島田ハイキングクラブ12月の忘年山行

京柱峠~祭文峠 (島田市伊久美)

★ 期 日 12月8日 (日) (雨天は忘年会のみ実施)

★ 集 合 コミュニティバス「伊久身線」島田駅(北口2番乗場)発7時乗車、終点「御堂沢」 7:57(相賀線も「北中」にて接続)

★ 忘年会場 やまゆり(島田市伊久美5202)

※雨天の場合、また忘年会のみの参加者は、島田駅発12:00の伊久身線に乗車、「やまゆり」バス停下車(12:40)

★ 行 程(2万5千図「伊久身」)

島田駅発7:00=御堂沢バス停7:57=登山口8:15=林道9:05=京柱峠9:25=祭文峠10:10=林道(ダート)10:25=林道(舗装)11:00 =小川橋 11:30= やまゆり12:00 → 【忘年会 12:30 ~ 15:00】 帰り= やまゆりバス停15:14発のコミバス=島田駅15:55

忘年山行担当 森 渡辺 永田 坂田

2013年12月06日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │定例山行

静居寺~矢倉山

誰でも参加できる”おはようハイキング” のご案内

12月のおはようハイキングは、

12月のおはようハイキングは、

”静居寺から行く矢倉山” です。

★ 日 時 12月15日 (日) 雨天中止

★ 集 合 静居寺駐車場(島田市旗指) 6:30

★ コース(歩行時間 : 約3時間)

静居寺(6:40)〜P244・2~矢倉山~伊太八幡宮~伊太団地~〈伊太谷川沿い〉~静居寺(10:00)

※参加は自由ですが、自己責任にてお願いします。

12月のおはようハイキングは、

12月のおはようハイキングは、”静居寺から行く矢倉山” です。

★ 日 時 12月15日 (日) 雨天中止

★ 集 合 静居寺駐車場(島田市旗指) 6:30

★ コース(歩行時間 : 約3時間)

静居寺(6:40)〜P244・2~矢倉山~伊太八幡宮~伊太団地~〈伊太谷川沿い〉~静居寺(10:00)

※参加は自由ですが、自己責任にてお願いします。

by SHCおはようハイキング・はなみずき東グループ