高根山と巨木巡り

誰でも参加できる 『SHCおはようハイキング』 のお知らせ

藤枝市最高峰の山 高根山と巨木巡り

藤枝市最高峰の山 高根山と巨木巡り

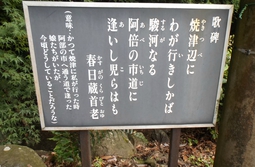

高根山(871m)は藤枝市の最高峰であると同時に、瀬戸川の水源聖地となっています。高根白山神社の両側には水枯れしない泉があり、この神水が志太平野を潤してきました。古くから信仰の対象として、大切に守られてきた森には巨木が点在します。

高根山(871m)は藤枝市の最高峰であると同時に、瀬戸川の水源聖地となっています。高根白山神社の両側には水枯れしない泉があり、この神水が志太平野を潤してきました。古くから信仰の対象として、大切に守られてきた森には巨木が点在します。今回のハイキングでは、「鼻崎の大杉(右写真)」「芋穴所(いもあなど)のマルカシ」「高根白山神社の御神木」を巡ります。

担当:藤枝・焼津グループ

日時 :7月10日(日曜日) 雨天中止

第一集合場所:バラの丘第五駐車場 6:30発

第二集合場所:蔵田観光駐車場 7:15発

コース :蔵田観光駐車場(7:15)…鼻崎の大杉…展望台(8:00)…マルカシ分岐(8:30)…

芋穴所のマルカシ…高根山(9:05-15)…高根白山神社(9:35)…駐車場(10:15)

歩行距離:約7.2㎞ 予定歩行時間:約3時間

注意:蔵田観光駐車場にトイレはありません。数10m下にある蔵田バス停のトイレを使用ください。

投稿【道】

2016年06月30日 Posted by こだま at 00:00 │Comments(0) │おはようハイキング

満観峰

SHCおはようハイキング 報告

満観峰

2016年6月26日(日)

満観峰

2016年6月26日(日)

今回のテーマは

今回のテーマは万葉のふるさと・やきつべの小径 花沢の里を訪ね、満観峰に登り、志太平野・静岡市街・富士山を眺めよう

みんなで、夏山登山のトレーニングに励もう

参加者:46名

コース:バラの丘6:00 ⇒ 花沢の里臨時駐車場(6:50)…鞍掛峠(7:35)…満観峰(8:20~40)…日本坂峠(9:37)…法華寺…花沢の里P(10:20)⇒バラの丘(11:10)

標高差:450m 歩行時間:約3時間30分 距離:6.7km

梅雨とは言いながら、激しい雨の続く毎日でした つかの間の晴れ 準備体操してから登山開始

花沢川の水も少し濁っていました 濃い緑 登り始めは蒸し暑い でも時折、気持ちの良い風が吹いてきます

雲が出てきましたが 静岡の高層ビルの向こうに 薄墨の富士山が 満観峰ならではの景色です

山頂はすがすがしい風が吹き抜けます おやつを食べながら しばしの休憩

総勢46名の記念撮影 左端の富士山 見えますか?

8時40分下山開始

8時40分下山開始46名の大部隊 先頭が見えません

おはようハイキングの良いところ

10時20分には花沢の里臨時駐車場に着きました

朝からリフレッシュした日曜日 きっと充実した一週間を過ごせますね!

次回、おはようハイキング

7月10日(日曜日) 藤枝高根山

後日、ブログにアップします

【追伸】花沢の里駐車場 決められたところ以外に駐車する人がいました

管理の方が「山に登る連中はマナーがなっていない」と怒っていました

幸いにしてSHC関連の方にマナー違反はありませんでしたが、今後も注意したいものです

投稿【道】

2016年06月26日 Posted by こだま at 20:54 │Comments(0) │おはようハイキング

鞍掛山

鞍掛山(883m)

ひらめ山行報告

2016年6月15日(水)

ひらめ山行報告

2016年6月15日(水)

背後にそびえる鞍掛山

背後にそびえる鞍掛山ここを水源とし、手前に広がるのは

三河「四谷の千枚田」

「日本の棚田100選」のひとつです

参加者:13名

コース:

島田バラの丘(6:40)=仏坂登山口(8:50)…771mピーク(10:00)…888mピーク(10:55)…鞍掛山(11:15-11:55)…かしやげ峠…四谷登山口(13:00着 仏峠登山口より車回収)=鳳来ゆ~ゆ~ありいな(日帰り温泉)=島田(16:25)

GPS距離:約5.5km 歩行時間:3時間30分 累積標高差:+673m/-778m

仏坂トンネルの登山口 いきなり階段 仏坂峠過ぎのお地蔵さんからは ここから「悪路」のご託宣

771mピークを過ぎ888mピークまでは 御託宣通り 急降下と急登の連続 けっこうきついです

888mピークを過ぎると 馬の鞍に乗ったように広いゆったりとした尾根

丸みをもった苔むした大岩の間を行くと 深い緑の中 こんないやしも

鞍の背のちょうど中間点にある馬桶岩

鞍掛山山頂(883m)は、名もない888mピークより低いうえに展望はない けれど、お弁当はいつでも楽しい

山頂からきれいな杉林の中 一気に下り お地蔵さんのある「かしやげ峠」を経て 四谷の集落に下山

いろいろな角度からの千枚田をご覧ください

四谷集落から 田植えを終えたばかりの美しい千枚田

四谷集落から 田植えを終えたばかりの美しい千枚田

四谷登山口から 千枚田を見下ろす

「新・分県登山ガイド 改訂版22 愛知県の山」 表紙のアングル 中央の三角形は888mピーク

短いコースでしたが

短いコースでしたが急坂と濡れた登山道は気が抜けませんでした

田植え後の千枚田からは日本の原風景を

水に濡れた濃い緑からは森の霊気を

それぞれ感じることのできた一日でした

投稿【道】

2016年06月17日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │グループ山行報告

不老山

SHC5月定例山行報告

2016年6月12日 (日) 不老山 (丹沢山塊)

2016年6月12日 (日) 不老山 (丹沢山塊)

SHC20周年記念企画のひとつ、「富士山を囲む山々」 を定例山行に組み入れ2年越しで山々を繋げてきた。今年度4月の天子山塊縦走、5月の位牌岳、続いて今回は丹沢山塊、明神峠~不老山へと繋げて行く。

サンショウバラの丘にて(参加者34名) 湯船山の上に富士山

コース

島田6:00ー清水IC〈東名〉ー御殿場IC-〈R246〉ー道の駅ふじおやまー〈K147〉ー明神峠8:35ー明神山湯船山ー峰坂峠ーサンショウバラの丘11:15~12:00-世附峠ー不老山ー金時公園15:15ー島田17:30

サンショウバラ

サンショウに似た葉を付けた枝先に大きなピンクの花

サンショウバラの群生地の中を行く

白い花弁は何? 見上げれば・・・森のシャンデリア ・ エゴの花

ブナの巨木を仰ぎ見る

ブナの木に耳をつけて・・・水を吸い上げる音が聞こえるかな

ウツギ(卯の花)のトンネルを抜けて

サンショウバラの丘へ

楽しい昼食タイム

サンショウバラを愛でながらの山ランチ

昼食のあとは地図読み講習

不老山を目指して 不老山は眺望なし

山頂にあるサンショウバラの木の下で山談義

靴の紐を締めて不老山を後にする ここは金太郎ゆかりの地

ゴールの金時公園に到着

安全山行無事帰着

SHC広報

SHC広報

2016年06月16日 Posted by こだま at 11:00 │Comments(0) │定例山行│SHC発足20周年記念企画

満観峰へ行こう

誰でも参加できる 『SHCおはようハイキング』 のお知らせ

6月は花沢の里から満観峰へ登ります

万葉のふるさと・やきつべの小径 花沢の里を訪ね、満観峰に登り、志太平野・静岡市街・富士山を眺めよう。みんなで、夏山登山のトレーニングに励もう。

万葉のふるさと・やきつべの小径 花沢の里を訪ね、満観峰に登り、志太平野・静岡市街・富士山を眺めよう。みんなで、夏山登山のトレーニングに励もう。

★実施日 2016年6月26日(日)

★集 合 第一集合場所:島田中央公園第五駐車場・午前6時00分

第二集合場所:花沢の里駐車場 午前6時40分

★コース バラの丘6:00 ⇒ 花沢の里6:50~鞍掛峠~満観峰~日本坂峠~法華寺~花沢の里P⇒バラの丘11:10頃 (標高差:450m 累積標高差:+507m 歩行時間:約3時間30分 距離:6.7Km)

事前の申し込み無しで気軽に参加できる楽しいハイキングですが準備万端で望んでも予想外の事故等生じる可能性があります。安全には配慮しますが一般の参加者は保険に未加入ですので事故のないように気をつけましょう。

6月は花沢の里から満観峰へ登ります

万葉のふるさと・やきつべの小径 花沢の里を訪ね、満観峰に登り、志太平野・静岡市街・富士山を眺めよう。みんなで、夏山登山のトレーニングに励もう。

万葉のふるさと・やきつべの小径 花沢の里を訪ね、満観峰に登り、志太平野・静岡市街・富士山を眺めよう。みんなで、夏山登山のトレーニングに励もう。★実施日 2016年6月26日(日)

★集 合 第一集合場所:島田中央公園第五駐車場・午前6時00分

第二集合場所:花沢の里駐車場 午前6時40分

★コース バラの丘6:00 ⇒ 花沢の里6:50~鞍掛峠~満観峰~日本坂峠~法華寺~花沢の里P⇒バラの丘11:10頃 (標高差:450m 累積標高差:+507m 歩行時間:約3時間30分 距離:6.7Km)

事前の申し込み無しで気軽に参加できる楽しいハイキングですが準備万端で望んでも予想外の事故等生じる可能性があります。安全には配慮しますが一般の参加者は保険に未加入ですので事故のないように気をつけましょう。

担当 はなみずき西・相賀グループ

2016年06月08日 Posted by こだま at 16:00 │Comments(0) │おはようハイキング

安全山行への取組み

2016年6月4日(土)

2016年度セルフレスキュー研修会

≪兼SHC登山教室≫

2016年度セルフレスキュー研修会

≪兼SHC登山教室≫

於、大津農村環境改善センター「山王」

本年度のセルフレスキュー研修会は新人会員向け登山教室(第一回)との併催とし、新入会者には登山におけるリスクの存在の認識と、無雪期の基本装備、歩行と行動の基本について習得を図ると共にセルフレスキュー技術習得の必要性について意識付けを図る。

新入会員以外については今まで自身が習得してきた技術を周りに教えることを通してリーダーとしての自覚を図っていく。

研修会の後半は尾川丁仏参道へと場所を移動

実践的な技術を現場で各自が考えながらトレーニング

立木を利用して

2カ所にス リングをセットしロープを固定、楽に引くことができる。

事故者を引き上げる場合カラビナを利用して1╱2(自分の体を半分の力)で引き上げられる方法

傷病者の搬送はザックとストックを使って

研修会の終了。

山はいつも微笑んでいるわけではありません。時には、厳しく私たちに接します。愉しく、豊かな山歩きをするためにには、確かな登山技術の習得が欠かせません。私たちは、先達の経験、智慧を借りながら、また新しい情報を取り入れながら安全に山から帰ってくるための方法を学び、考え、実践します。

島田ハイキングクラブ『山への誘い』より SHC広報