新緑のシャワーを浴びて

沢口山の主、大ミズナラ ↴

5月定例山行報告

沢口山 (大井川流域)

2014年5月11日

(参加者 26名)

沢口山 (大井川流域)

2014年5月11日

(参加者 26名)

コース

島田中央公園(6:00)ー四季の里ー寸又峡温泉駐車場(7:45~8:00)…〈猿並平コース〉…送電鉄塔…標高850m地点(9:05~15)…架線場跡…富士見平(10:30~45)…鹿のヌタ場…沢口山山頂(11:20~12:05)…木馬の段(13:00~)…尾根下降点(14:00)…寸又峡温泉(14:30~15:45)ー〈往路〉ー島田中央公園(17:20)

♪ ~ 風かおる沢口山

入会して今回の山行が初担当で、当初の計画では寸叉三山の朝日岳でしたが、ちょっと大変ということで、向いの沢口山に変更になりました。

当日は天気も良く、総勢23名で3班に分かれて駐車場を8時にスタートし、猿並平コースを途中2回の休憩を入れて山頂に11時20分に到着です。40分間の一番楽しいランチタイムをとり、眺望は最高で富士山、南アルプス、深南部がキレイに見渡せて、これからどんどん色々な山に登りたい気分になりました。

下山は大ミズナラの前で各班に分かれての記念写真を撮り、2回の休憩を入れて日向山コースを下りました。途中、ミツバツツジ、シロヤシロ、イワカガミが出迎えてくれました。到着が14時30分でバス出発が15時45 分、1時間ちょっと自由時間をとることができ、温泉や南アルプス山岳図書館で楽しみました。

今回のコースは、山道も良く整備されて、マークもわかりやすくて、なによりも林間コースで、森の若葉とそよ風を全身に浴び、 汗も適度にかき、日ごろのストレスを発散できリフレッシュできました。途中あまりの心地良さに歩きながら眠気を感じたくらいでした。それはさておき、山の経験の浅い私は、比較的近くに素晴らしい山があることが再確認できました。今回の山行が無事に終わることができ良かったです。【徳弘】

バラの丘公園を六時出発。寸又峡温泉までの川根路は、所々に鮮やかな椎の若葉を装った山々と、雲ひとつないブルーの空とが、さわやかなコントラストを見せていた。山行への期待も膨らむ。

バラの丘公園を六時出発。寸又峡温泉までの川根路は、所々に鮮やかな椎の若葉を装った山々と、雲ひとつないブルーの空とが、さわやかなコントラストを見せていた。山行への期待も膨らむ。八時、温泉駐車場を出発、猿並平コース登山口へ。見上げれば、青空に白い飛行雲が鮮やかだ。ここで、一句 若葉風 青空割って 飛行雲

沢口山、朝日岳、前黒法師岳は、寸又三山と呼ばれ、その中でも、沢口山は最も手軽なコースの山である。それでも、本日のコースは、高度差九百メートルあるので、侮れない。今年は、一日の高度差千メートル以上を目標としているので、気合も入る。お天気に恵まれ、稜線からは随所に富士山を望むことができた。山頂からは、すぐ正面に朝日岳、また、雪を頂いた富士山や聖岳、光岳等がくっきりと鮮明に望めた。ヤマイワカガミ、シロヤシオ、ミツバツツジなどの花も散見できた。下山後、温泉に浸る。無色透明のつるつるすべすべした湯で、温泉も良し、山も良し、幸せな一日でした。【幸夫】

天気が良く、気温も寒くもなく暑くもなく、新緑が目に映えて気持ち良い山行が出来ました。寸又峡の温泉も体がヌルヌルして好きなお風呂だった。こんな季節にキャンプしてもっと自然に浸りたいなー、山って、自然って、いいなー。【浩之】

およそ20年ぶりの沢口山だった。ヌタ場の大きなミズナラの木と、きつい下り坂が印象に残っていた。今回、登りは別のルートで「緩やかで広い」と、自分に都合の良い話だけ、耳に残っていて参加を決めた。しかし登りのきつかったこと・・・・・リーダーが後ろを気にしながらゆっくり歩いてくれているのに、途中、何度(休憩したい)と思ったことか。でも行けて良かった、歩けて良かった!みつばつつじ、白ヤシオ、そして珍しい白いイワカガミ(山イワカガミと言うそうだ)等、見られたこともうれしかった。【見依】

およそ20年ぶりの沢口山だった。ヌタ場の大きなミズナラの木と、きつい下り坂が印象に残っていた。今回、登りは別のルートで「緩やかで広い」と、自分に都合の良い話だけ、耳に残っていて参加を決めた。しかし登りのきつかったこと・・・・・リーダーが後ろを気にしながらゆっくり歩いてくれているのに、途中、何度(休憩したい)と思ったことか。でも行けて良かった、歩けて良かった!みつばつつじ、白ヤシオ、そして珍しい白いイワカガミ(山イワカガミと言うそうだ)等、見られたこともうれしかった。【見依】寸又峡温泉からの猿並コース。朝日に輝く新緑と、さわやかな風に急登も気にならず登りきることができました。山頂の北に聳える朝日岳は3月22日の下見山行で登った山。難儀した道がきれいな稜線を見せていました。帰路、富士見平を降りて行くとまだ早いと思われた白ヤシオの花を見ることができました。五月晴れに恵まれた最高のハイキングでした。【博道】

沢口山の山野草や鹿のヌタ場は、自分にとっては新鮮な風景でした。最後に寸又峡の温泉に入りましたが、やはり登山の後は温泉が一番だと改めて感じました。ビールが飲めればさらに幸せだったと思います。【康久】

登り1ピッチ1時間以上は、自分としては長かった。が、山頂からの富士山、南ア、大井川流域の山並みの眺望、健在の大ミズナラ、シロヤシオ、ヤマイワカガミなどに励まされ快適な山行であった。下山即温泉入湯は、これに勝るものはなし!疲れは一瞬、思い出は長し。【勝】

沢口山1425m、行きの猿並平コースは、平坦な処が少なく登り登りと続く道でした。所々の木に道迷い防止に付けられた赤丸ペンキがよく目立ちます。山頂では天候に恵まれ展望も良く、南アルプス聖岳も望まれゆったりと昼食がとれました。帰りの日向山コースは、急坂で滑らないよう緊張の連続で、寸又峡温泉街が見えた時はほっとしました。目に鮮やかな新緑と山行後、翠紅園の入浴で心も体も癒された良い山行になりました。【均】

沢口山1425m、行きの猿並平コースは、平坦な処が少なく登り登りと続く道でした。所々の木に道迷い防止に付けられた赤丸ペンキがよく目立ちます。山頂では天候に恵まれ展望も良く、南アルプス聖岳も望まれゆったりと昼食がとれました。帰りの日向山コースは、急坂で滑らないよう緊張の連続で、寸又峡温泉街が見えた時はほっとしました。目に鮮やかな新緑と山行後、翠紅園の入浴で心も体も癒された良い山行になりました。【均】新緑の中を気持ち良く登ることができて最高でした。〝森林浴~~ っ〟とか言いながら歩いたり、チョッと鼻歌のひとつでも出てきそうな山でした(少し急登もあったけど)。登山口でヒルが出るかもと、虫除けスプレーを盛大に吹きつけたり、靴下をズボンの裾の上に出したり、あれこれ工夫したのですが、さわやかな五月晴れのカラッとした空気に、蛭も怯んだらしく出てこなくてひと安心だった。思いがけず白ヤシオも咲いていたり、温泉で汗を流すこともでき幸せな一日だった【かづ代】

新緑の山の中を、気持ち良く登りました。山の中はきれいに間伐されて、さわやかな風が吹き抜け、とても気持ちの良い山行でした。下りは思っていた以上にきつく、足元に気を付けて降りました。白ヤシオが咲いていてきれいでした。寸又峡の湯に入り疲れを取り、帰路につきました。【十九代】

沢口山には数年前にクラブの山行で登っている。今回再び行ってみて、奥大井の中でも実に親しみやすい山だと感じた。朝日岳にも前黒法師岳にも登ったことがないので、それらの山と比べることはできないのだが。送電線の鉄塔のところで振り返って腰を伸ばしながら山並みを眺め、ヌタ場の近くのミズナラの巨木に敬意を表して挨拶をし、地表に萌え出たおびただしいモミジの新芽に「がんばれ。」と声援を送り、山頂に着いてからは高揚した気分で南アルプスの山々を同定する。もしあまり山に行ったことのない友人を誘って行くなら、沢口山は最適の山のひとつだと言えるだろう。【悦子】

沢口山には数年前にクラブの山行で登っている。今回再び行ってみて、奥大井の中でも実に親しみやすい山だと感じた。朝日岳にも前黒法師岳にも登ったことがないので、それらの山と比べることはできないのだが。送電線の鉄塔のところで振り返って腰を伸ばしながら山並みを眺め、ヌタ場の近くのミズナラの巨木に敬意を表して挨拶をし、地表に萌え出たおびただしいモミジの新芽に「がんばれ。」と声援を送り、山頂に着いてからは高揚した気分で南アルプスの山々を同定する。もしあまり山に行ったことのない友人を誘って行くなら、沢口山は最適の山のひとつだと言えるだろう。【悦子】久しぶりの山行のため、少し心配しながらの参加でした。今回で3回目の山だから、多分大丈夫かなとも思っていました。登り始めてから最初の休憩までがとても長く感じ、頂上に着いた時はホッとしました。【正子】

あまりの突然でビックリしました。最初の休憩の時、前日、ぼた餅の差し入れにつられて受講した登山教室で学んだ読図の復習をすると言うのです。目の前に地図が広げられ「今、どこにいるか??」「ここの標高は?」、周りの人に助言してもらい(教えてもらったようなものかな)明確に理解することができました。昨日も解ったつもりでしたが‥。それにしても、なんと贅沢な一日を過ごしたことでしょう。たくさんの生まれたての木の芽、初めて見るヤマイワカガミ、真っ白に輝いた白ヤシオに感動。下山して温泉に入り、さっぱりして帰路につきました。【高子】

あまりの突然でビックリしました。最初の休憩の時、前日、ぼた餅の差し入れにつられて受講した登山教室で学んだ読図の復習をすると言うのです。目の前に地図が広げられ「今、どこにいるか??」「ここの標高は?」、周りの人に助言してもらい(教えてもらったようなものかな)明確に理解することができました。昨日も解ったつもりでしたが‥。それにしても、なんと贅沢な一日を過ごしたことでしょう。たくさんの生まれたての木の芽、初めて見るヤマイワカガミ、真っ白に輝いた白ヤシオに感動。下山して温泉に入り、さっぱりして帰路につきました。【高子】沢口山は、急な登りの印象がありましたが、猿並コースはゆっくりと登ることができた。下山は少し急登の日向コースでしたが、早い時期のシロヤシオを堪能し、さらに温泉でゆるりとなり、地元の山ならではの良い山行だったと思いました。【延房】

猿並コースは急登ですが、日向山コースとは違う景色が眺められるのが好きです。ヌタ場周辺の雰囲気も良いし、天候に恵まれ山頂からの残雪の南アルプスが綺麗で良かった。下りで期待していなかったシロヤシオが咲いていたのもうれしかったです。【恵子】

猿並コースは急登ですが、日向山コースとは違う景色が眺められるのが好きです。ヌタ場周辺の雰囲気も良いし、天候に恵まれ山頂からの残雪の南アルプスが綺麗で良かった。下りで期待していなかったシロヤシオが咲いていたのもうれしかったです。【恵子】沢口山は秋、冬が多くこの時期の印象が薄かったが、若葉が良かった。殊にヌタ場から山頂の間には、カエデの幼芽が一面に出ていて感動すら覚えた。主ぬしの大ミズナラも相変わらず、思いがけないシロヤシの花も儲け物の気分だった。班の先頭を歩いたT川さんの的確なリードも頼もしかった。【元】

参加者の一言感想は、会報やまびこ207号 P4~5 転写

SHC広報

SHC広報

2014年07月01日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行

金勝アルプス(竜王山)

6月定例山行報告

6月定例山行報告金勝アルプス(竜王山)

2014年6月8日

(参加者 21名)

地図 ↴

琵琶湖東南端に広がる金勝(こんぜ)アルプス、

琵琶湖東南端に広がる金勝(こんぜ)アルプス、竜王山は、滋賀県大津市と栗東市の境にある山塊。

先ずは・・・目指す天狗岩へは、ロープを伝い

岩の間を縫いながら

東から回り込んで

辿り着いた頂上には6~7人くらいが立つことができる。

天狗岩の下方で控えているN藤さんたちに

撮っていただいた写真には

メンバー皆、バンザイをしてカメラにおさまっています。

♪ ~ヤッホー

♪ 行程を振り返って・・・。

スタート地点の

上桐生登山口から沢筋を歩き、まずは落ヶ滝の見物。

滝の水量は少ないが

大きな岩壁と高さ20m、三段の岩から流れ落ちる落ヶ滝。

奇岩怪石は変化に富んで面白く、

大津市街や琵琶湖、比叡山を眺めながら歩く。

奇岩怪石を眺めながらの

尾根歩きは

快適そのもの

尾根歩きは

快適そのもの

風化した花崗岩が露出し、巨大な奇岩が連なるアルプス的な雰囲気。

縦走路に茶沸かし観音。 白石峰の分岐を東進。

緩やかな尾根筋を登ると竜王山山頂。標高605m

狛坂磨崖仏へと下る。

花崗岩に浮き彫りされた磨崖仏は、高さ6m、幅3.6m

(成立時代は9世紀始め・国指定史跡)

逆さ観音のある四阿で休憩

逆さ観音。

オランダ堰堤を通過すると上桐生登山口の起点に到着。

帰途、今さっき歩いた山が・・。 バスの前方正面に

そのバスが走っている道路がコレ ↴

金勝山トンネルの上から見た新名神高速道路。

行程・(2万5千図「三雲」)

島田(5:30)―島田金谷IC―〈新東名・東名・伊勢湾岸・東名阪・新名神〉―草津田上IC―上桐生登山口(9:00~20 )…落ヶ滝…天狗岩…白石峰…竜王山往復…狛坂磨崖仏…桐生辻分岐…上桐生登山口(15:30)―〈往路〉―島田(19:30)

SHC広報

2014年06月21日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │定例山行

雪原を行く

2014年3月9日 3月定例山行報告

雪原を行く

蛾ヶ岳~三方分山の長い尾根の向こうには八ヶ岳の姿、その右には当初目的地の太刀岡山も見えているかな?

コース

島田中央公園(6:00)ー藤枝・岡部ICー〈新東名〉ー新富士ICー〈R139〉ー道の駅朝霧ー本栖湖青少年スポーツセンター(8:00~20)…登山口(8:30~35)…1130m(9:15~27)…1400m(10:40)…竜ヶ岳山頂(11:05~12:00)…四阿(12:40~50)…1130m(13:15~20)…本栖湖駐車場(14:00~15)ー〈往路〉ー島田中央公園(16:30)

参加人数は11名。私の知る定例山行では最小人数。一週間前の下見では積雪も多くトレースがなく、大変な行程だったとの報告で、期待と不安半々で当日を迎えた。

当日、バスを降り、各人輪かんやスノーシューを持って登山口まで歩いた。登山口に着くと雪は締り一週間前のトレースも残っていて、そのまま歩を進めることができた。40分登ったところで休憩としたが、ここまで2時間を要したと聞き、大変さを再認識した。

竜ヶ岳からの富士山は、とにかく間近で迫力がある。今回、全て見せてもらえず残念だったけれど、対するこちらも全て見られてしまうので「清く、美しく、堂々としている貴方と対峙するには、こちらもそれなりに……」と思うと、チョッと汚れてしまっている私などは、少し隠れてもらうか、陰からこっそり見ていたほうが安心するという事情もある。

竜ヶ岳からの富士山は、とにかく間近で迫力がある。今回、全て見せてもらえず残念だったけれど、対するこちらも全て見られてしまうので「清く、美しく、堂々としている貴方と対峙するには、こちらもそれなりに……」と思うと、チョッと汚れてしまっている私などは、少し隠れてもらうか、陰からこっそり見ていたほうが安心するという事情もある。

下りのご褒美は「シリセード」だった。東屋より上は遮るものもないジグザグの登山道で、上りの時、「シリセードできそうだね」と田中さんに声をかけられていたので、何度も挑戦し、思う存分滑った。雪がしまっているためか最高の滑りはできなかったけれど、気持ちは充分滑っていた。

下りのご褒美は「シリセード」だった。東屋より上は遮るものもないジグザグの登山道で、上りの時、「シリセードできそうだね」と田中さんに声をかけられていたので、何度も挑戦し、思う存分滑った。雪がしまっているためか最高の滑りはできなかったけれど、気持ちは充分滑っていた。

いつか・・、青空のもとで富士山と向き合って、ふかふかの雪の上で最高の滑りができたらと思った。 バスの座席は余裕があって……と言えば聞こえは良いけれど少し寂しい道中だった。でも、歩き始めれば、全員の姿やお互いの顔が見渡せて、気持ちはひとつにまとまっていき、暖かい山行として心に残った。帰りのバスの中で田中さんから「今回の山行で一番得したのは増田さんでしょう! 下見の太刀岡山、今日の竜ヶ岳と存分に雪を楽しめたと思います」と言われたけれど、全くその通りだった。太刀岡山では、予想以上の積雪で、雪まみれにもなったけれど、ラッセルも体験し本当に雪と遊んだ。竜ヶ岳は下見のメンバーのおかげで難なく歩くことができ、下りも最高だった。今回も本当に全てに感謝です。ありがとう。【K・M】

いつか・・、青空のもとで富士山と向き合って、ふかふかの雪の上で最高の滑りができたらと思った。 バスの座席は余裕があって……と言えば聞こえは良いけれど少し寂しい道中だった。でも、歩き始めれば、全員の姿やお互いの顔が見渡せて、気持ちはひとつにまとまっていき、暖かい山行として心に残った。帰りのバスの中で田中さんから「今回の山行で一番得したのは増田さんでしょう! 下見の太刀岡山、今日の竜ヶ岳と存分に雪を楽しめたと思います」と言われたけれど、全くその通りだった。太刀岡山では、予想以上の積雪で、雪まみれにもなったけれど、ラッセルも体験し本当に雪と遊んだ。竜ヶ岳は下見のメンバーのおかげで難なく歩くことができ、下りも最高だった。今回も本当に全てに感謝です。ありがとう。【K・M】

27人乗りのバスに11人の参加で淋しい山行でしたが、天気もまあまあで、フカフカの雪の中を気持ちよく歩けました。富士山はあまり見えなくても、他の山々の素晴らしい景色を、スノーシューを履いて広い山頂から眺められ満足しました。下山中には私も、みんなの真似をしてちょっと尻スキーをしたり(体が重いからか、思うようには滑らなかったが)、とっても楽しかったです。【M・A】

以前SHC山行で「竜ケ岳」を歩いた時は、雨の直後か、雪解けか定かでないが、ぬかるんだドロドロの登山道に閉口した。

以前SHC山行で「竜ケ岳」を歩いた時は、雨の直後か、雪解けか定かでないが、ぬかるんだドロドロの登山道に閉口した。

故内田さんと「田植えが出来るね」と話した覚えがある。登山口の本栖湖から30センチは有に超える積雪に心踊らせ登る。山頂からの眺望は、眼下に富士山麓の樹海が広がり、眼前には毛無山・雨ヶ岳の山肌が迫る雄大なロケーションの中、輪かんを付け雪の感触を味わう。下りは斜面をシリセードで滑降? 童心に還り伸び伸びと雪と戯れ満足度100%であった。【H・N】

雪の竜ケ岳、歩き易くなった雪を十分楽しめる山行でした。富士山とは一瞬だけの対面でしたが、登りでは北岳、間ノ岳、鳳凰が……、八ツ岳はずっと。下りでは金峰山も見えて満足の一日でした。シリセードもできたし、靴も汚れない。誰かの言ではありませんが、これもまた良かったです。【K・O】

下見山行報告の積雪状況で難儀するかと心配したが、トレースあり締まった雪とその量も適当で、アイゼン、輪カンとも使用せず存外快適に歩けた。山頂広場で折角持参したとばかりに、白根三山、鳳凰三山、八ヶ岳などを眺めながらの輪カン歩行で童心に。また雄大な富士山山麓に向かっての下山は竜ヶ岳の醍醐味か?【M・S】

冬の厳しい富士山を、晴れた空の中に見ながら歩きたかったが、曇り空だったため願い叶わず、少し残念ではありました。でも、一面の雪の世界を一歩一歩歩くのは、年に2、3度しか味わえない贅沢な体験。幸か不幸か、アイゼンも輪かんも必要なく頂上へ。頂上は、木がなく、広い雪野原。昼食後、前日購入した輪かんを付けてルンルンで初歩行。深いところでは輪かんを付けていても30センチ程ズボッと! 帰りは雪の斜面を、尻スキーを繰り返し歓声とともに時間と高さを消化。スリルと気持ち良さがたまらない。冬の雪上歩行は最高‼【M・W】

富士山は残念ながらうまく見えませんでしたが、雪を楽しみながら、下界の景色も楽しみながらと、距離も適度で気持ちよく歩けました。手頃な山として、またゆっくり行ってみたいと思います。【H・O】

甲府盆地に被害をもたらした大雪の後、当初予定の太刀岡山は難しいと判断、比較的容易だろうと思われた竜ヶ岳に変更した。一週間前にピンチヒッターとして下見に参加、トレースの無い深雪と霧雨の視界不良で難儀した。本番が思いやられたが、積雪も落ち着き意外な程あっさりと山頂に着けた。せっかく全員持参したワカン、スノーシューの出番がなく残念で、山頂の雪原で試し履きして楽しんだ。帰りのシリセードも愉快で、程よい雪上ハイクだった。惜しむらくは少ない参加者か。【H・T】

竜ヶ岳(天子山塊)

雪原を行く

蛾ヶ岳~三方分山の長い尾根の向こうには八ヶ岳の姿、その右には当初目的地の太刀岡山も見えているかな?

コース

島田中央公園(6:00)ー藤枝・岡部ICー〈新東名〉ー新富士ICー〈R139〉ー道の駅朝霧ー本栖湖青少年スポーツセンター(8:00~20)…登山口(8:30~35)…1130m(9:15~27)…1400m(10:40)…竜ヶ岳山頂(11:05~12:00)…四阿(12:40~50)…1130m(13:15~20)…本栖湖駐車場(14:00~15)ー〈往路〉ー島田中央公園(16:30)

♪ ~ お互いの気持ちはひとつ

参加人数は11名。私の知る定例山行では最小人数。一週間前の下見では積雪も多くトレースがなく、大変な行程だったとの報告で、期待と不安半々で当日を迎えた。

当日、バスを降り、各人輪かんやスノーシューを持って登山口まで歩いた。登山口に着くと雪は締り一週間前のトレースも残っていて、そのまま歩を進めることができた。40分登ったところで休憩としたが、ここまで2時間を要したと聞き、大変さを再認識した。

竜ヶ岳からの富士山は、とにかく間近で迫力がある。今回、全て見せてもらえず残念だったけれど、対するこちらも全て見られてしまうので「清く、美しく、堂々としている貴方と対峙するには、こちらもそれなりに……」と思うと、チョッと汚れてしまっている私などは、少し隠れてもらうか、陰からこっそり見ていたほうが安心するという事情もある。

竜ヶ岳からの富士山は、とにかく間近で迫力がある。今回、全て見せてもらえず残念だったけれど、対するこちらも全て見られてしまうので「清く、美しく、堂々としている貴方と対峙するには、こちらもそれなりに……」と思うと、チョッと汚れてしまっている私などは、少し隠れてもらうか、陰からこっそり見ていたほうが安心するという事情もある。 下りのご褒美は「シリセード」だった。東屋より上は遮るものもないジグザグの登山道で、上りの時、「シリセードできそうだね」と田中さんに声をかけられていたので、何度も挑戦し、思う存分滑った。雪がしまっているためか最高の滑りはできなかったけれど、気持ちは充分滑っていた。

下りのご褒美は「シリセード」だった。東屋より上は遮るものもないジグザグの登山道で、上りの時、「シリセードできそうだね」と田中さんに声をかけられていたので、何度も挑戦し、思う存分滑った。雪がしまっているためか最高の滑りはできなかったけれど、気持ちは充分滑っていた。 いつか・・、青空のもとで富士山と向き合って、ふかふかの雪の上で最高の滑りができたらと思った。 バスの座席は余裕があって……と言えば聞こえは良いけれど少し寂しい道中だった。でも、歩き始めれば、全員の姿やお互いの顔が見渡せて、気持ちはひとつにまとまっていき、暖かい山行として心に残った。帰りのバスの中で田中さんから「今回の山行で一番得したのは増田さんでしょう! 下見の太刀岡山、今日の竜ヶ岳と存分に雪を楽しめたと思います」と言われたけれど、全くその通りだった。太刀岡山では、予想以上の積雪で、雪まみれにもなったけれど、ラッセルも体験し本当に雪と遊んだ。竜ヶ岳は下見のメンバーのおかげで難なく歩くことができ、下りも最高だった。今回も本当に全てに感謝です。ありがとう。【K・M】

いつか・・、青空のもとで富士山と向き合って、ふかふかの雪の上で最高の滑りができたらと思った。 バスの座席は余裕があって……と言えば聞こえは良いけれど少し寂しい道中だった。でも、歩き始めれば、全員の姿やお互いの顔が見渡せて、気持ちはひとつにまとまっていき、暖かい山行として心に残った。帰りのバスの中で田中さんから「今回の山行で一番得したのは増田さんでしょう! 下見の太刀岡山、今日の竜ヶ岳と存分に雪を楽しめたと思います」と言われたけれど、全くその通りだった。太刀岡山では、予想以上の積雪で、雪まみれにもなったけれど、ラッセルも体験し本当に雪と遊んだ。竜ヶ岳は下見のメンバーのおかげで難なく歩くことができ、下りも最高だった。今回も本当に全てに感謝です。ありがとう。【K・M】会報やまびこNo205 (5月号) 山行文転写

☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪~ ☆♪

27人乗りのバスに11人の参加で淋しい山行でしたが、天気もまあまあで、フカフカの雪の中を気持ちよく歩けました。富士山はあまり見えなくても、他の山々の素晴らしい景色を、スノーシューを履いて広い山頂から眺められ満足しました。下山中には私も、みんなの真似をしてちょっと尻スキーをしたり(体が重いからか、思うようには滑らなかったが)、とっても楽しかったです。【M・A】

以前SHC山行で「竜ケ岳」を歩いた時は、雨の直後か、雪解けか定かでないが、ぬかるんだドロドロの登山道に閉口した。

以前SHC山行で「竜ケ岳」を歩いた時は、雨の直後か、雪解けか定かでないが、ぬかるんだドロドロの登山道に閉口した。故内田さんと「田植えが出来るね」と話した覚えがある。登山口の本栖湖から30センチは有に超える積雪に心踊らせ登る。山頂からの眺望は、眼下に富士山麓の樹海が広がり、眼前には毛無山・雨ヶ岳の山肌が迫る雄大なロケーションの中、輪かんを付け雪の感触を味わう。下りは斜面をシリセードで滑降? 童心に還り伸び伸びと雪と戯れ満足度100%であった。【H・N】

雪の竜ケ岳、歩き易くなった雪を十分楽しめる山行でした。富士山とは一瞬だけの対面でしたが、登りでは北岳、間ノ岳、鳳凰が……、八ツ岳はずっと。下りでは金峰山も見えて満足の一日でした。シリセードもできたし、靴も汚れない。誰かの言ではありませんが、これもまた良かったです。【K・O】

下見山行報告の積雪状況で難儀するかと心配したが、トレースあり締まった雪とその量も適当で、アイゼン、輪カンとも使用せず存外快適に歩けた。山頂広場で折角持参したとばかりに、白根三山、鳳凰三山、八ヶ岳などを眺めながらの輪カン歩行で童心に。また雄大な富士山山麓に向かっての下山は竜ヶ岳の醍醐味か?【M・S】

冬の厳しい富士山を、晴れた空の中に見ながら歩きたかったが、曇り空だったため願い叶わず、少し残念ではありました。でも、一面の雪の世界を一歩一歩歩くのは、年に2、3度しか味わえない贅沢な体験。幸か不幸か、アイゼンも輪かんも必要なく頂上へ。頂上は、木がなく、広い雪野原。昼食後、前日購入した輪かんを付けてルンルンで初歩行。深いところでは輪かんを付けていても30センチ程ズボッと! 帰りは雪の斜面を、尻スキーを繰り返し歓声とともに時間と高さを消化。スリルと気持ち良さがたまらない。冬の雪上歩行は最高‼【M・W】

富士山は残念ながらうまく見えませんでしたが、雪を楽しみながら、下界の景色も楽しみながらと、距離も適度で気持ちよく歩けました。手頃な山として、またゆっくり行ってみたいと思います。【H・O】

甲府盆地に被害をもたらした大雪の後、当初予定の太刀岡山は難しいと判断、比較的容易だろうと思われた竜ヶ岳に変更した。一週間前にピンチヒッターとして下見に参加、トレースの無い深雪と霧雨の視界不良で難儀した。本番が思いやられたが、積雪も落ち着き意外な程あっさりと山頂に着けた。せっかく全員持参したワカン、スノーシューの出番がなく残念で、山頂の雪原で試し履きして楽しんだ。帰りのシリセードも愉快で、程よい雪上ハイクだった。惜しむらくは少ない参加者か。【H・T】

会報やまびこNo205 (5月号) 一言山行文転写

SHC広報

SHC広報

2014年05月06日 Posted by こだま at 14:00 │Comments(0) │定例山行

三河本宮山(後編)

4月13日(日) 後編

三河本宮山(三河山地) ・ 2万5千図・「新城」

三河本宮山山頂の林立するアンテナ下の広場にて昼食。

お味はいかが?

すき焼きにはうどんも入れて、更に〆にはご飯を入れてオジヤに・・・

♪ ~ ごちそうさまでした。

やだ、困る!

ウエストポーチのベルト、ゆるめなくっちゃ・・。

山頂の広場にあるミヤマツツジの

あまりのあざやかなピンクに惹きつけられて

(一足早く奥宮に向かった一班と合流し) 奥宮に参拝

表参道49丁目 ”荒羽々気神社” は東海唯一健歩健脚の守護神

往来は家族連れやトレランの若者など地元のハイカーも多く、道の譲り合いをしたりと本宮山は人気の山と窺える。

梯子岩の上あたりで休憩。

32丁目の石塔には70歳登山記念「一日10往復」と刻んである。約2時間半で一往復それを10回ですから・・・まるでスーパーマン!

静鉄バスが待機する山麓の本宮山ウォーキングセンターに到着。

帰途、三河国一之宮砥鹿神社の里宮に立ち寄る。長く山登りができますよう皆で安全山行と健康健脚を祈願。

三河本宮山(三河山地) ・ 2万5千図・「新城」

三河本宮山山頂の林立するアンテナ下の広場にて昼食。

♪ ~班ごとの料理はとん汁やすき焼き

お味はいかが?

笑顔いっぱい! 腹いっぱい!

すき焼きにはうどんも入れて、更に〆にはご飯を入れてオジヤに・・・

♪ ~ ごちそうさまでした。

やだ、困る!

ウエストポーチのベルト、ゆるめなくっちゃ・・。

山頂の広場にあるミヤマツツジの

あまりのあざやかなピンクに惹きつけられて

(一足早く奥宮に向かった一班と合流し) 奥宮に参拝

表参道49丁目 ”荒羽々気神社” は東海唯一健歩健脚の守護神

往来は家族連れやトレランの若者など地元のハイカーも多く、道の譲り合いをしたりと本宮山は人気の山と窺える。

梯子岩の上あたりで休憩。

32丁目の石塔には70歳登山記念「一日10往復」と刻んである。約2時間半で一往復それを10回ですから・・・まるでスーパーマン!

静鉄バスが待機する山麓の本宮山ウォーキングセンターに到着。

帰途、三河国一之宮砥鹿神社の里宮に立ち寄る。長く山登りができますよう皆で安全山行と健康健脚を祈願。

地図&行程は会報やまびこに掲載

shc広報

shc広報

2014年04月21日 Posted by こだま at 14:00 │Comments(0) │定例山行

三河本宮山(前篇)

4月13日(日)

4月定例山行 ・ 2014年度スタートの山は 『三河本宮山』

山自体がご神体である三河の本宮山。表参道一丁目の鳥居をくぐって歩き始め、50丁目まである山頂を目指す。

山自体がご神体である三河の本宮山。表参道一丁目の鳥居をくぐって歩き始め、50丁目まである山頂を目指す。

”鶯峠”にて休憩。

この先には”見返り峠”があり、登山道には、ユニークな名前の峠や

『馬の背岩』とか、『梯子岩』の上には『蛙岩』があり、

山道脇に咲く真っ赤なヤブツバキ

石の鳥居の脇には清水が湧き出ている。立札には、「是より霊峰本宮山砥鹿神社境内」・・・これより境内? 砥鹿神社の境内がいかに広いか・・。

鳥居をくぐって階段・・・岩尾根・・道はまだまだ続く。

38丁目を過ぎたあたりに 『山姥の足跡』 とい われる凹があり登りに足跡を踏むと足が軽くなり下山時にこれをし忘れると足が重くなるという説がある。どれどれ・・・山姥の足って意外に小さいね。

龍の形をした松の木。昇り龍だ。縁起がいいぞ。

登山者が少ない方の林道の右手に登り口。尾根伝いに登っていく。

山頂に到着。いくつものアンテナが立ち、

一等三角点の山。

奥宮の西方へ下ったところに鎮座する国見岩と岩戸神社に参拝後、

昼食は各班ごとの鍋料理。

4月定例山行 ・ 2014年度スタートの山は 『三河本宮山』

山自体がご神体である三河の本宮山。表参道一丁目の鳥居をくぐって歩き始め、50丁目まである山頂を目指す。

山自体がご神体である三河の本宮山。表参道一丁目の鳥居をくぐって歩き始め、50丁目まである山頂を目指す。”鶯峠”にて休憩。

この先には”見返り峠”があり、登山道には、ユニークな名前の峠や

『馬の背岩』とか、『梯子岩』の上には『蛙岩』があり、

山道脇に咲く真っ赤なヤブツバキ

石の鳥居の脇には清水が湧き出ている。立札には、「是より霊峰本宮山砥鹿神社境内」・・・これより境内? 砥鹿神社の境内がいかに広いか・・。

鳥居をくぐって階段・・・岩尾根・・道はまだまだ続く。

38丁目を過ぎたあたりに 『山姥の足跡』 とい われる凹があり登りに足跡を踏むと足が軽くなり下山時にこれをし忘れると足が重くなるという説がある。どれどれ・・・山姥の足って意外に小さいね。

龍の形をした松の木。昇り龍だ。縁起がいいぞ。

登山者が少ない方の林道の右手に登り口。尾根伝いに登っていく。

山頂に到着。いくつものアンテナが立ち、

一等三角点の山。

奥宮の西方へ下ったところに鎮座する国見岩と岩戸神社に参拝後、

昼食は各班ごとの鍋料理。

♪ ~後篇に続く・・・。

2014年04月18日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │定例山行

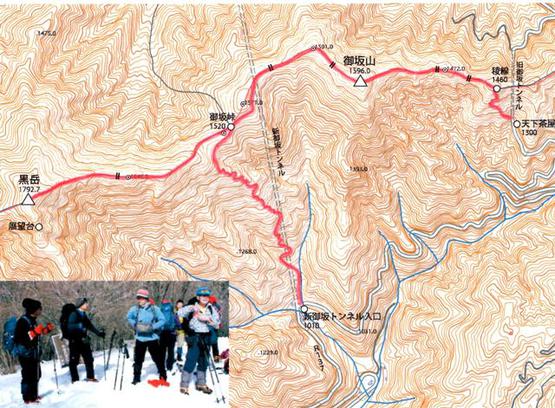

黒岳(御坂山塊)

1月定例山行報告

2014年1月26日

御坂山〜黒岳(御坂山塊)

参加者 26名

2014年1月26日

御坂山〜黒岳(御坂山塊)

参加者 26名

黒岳展望台にて

♪ ~ 私好みの展望台

今月の山行は御坂山塊の最高峰。やはり1月は仲間と共に雪の上を歩き、雪を楽しみたいと願った。下見の12月14日には雪は全くなく「来月はどんな景色になっているのか? 楽しむほどの積雪があるといいけれど・・」と思いながら歩いた。本番当日、思い描いた通りではなったが、積雪はあり、御坂峠から黒岳山頂の往復はアイゼンをつけて歩き、目的は達せられた。

富士山はやや霞んでしまったが・・

御坂峠からの下りは雪が解けたのか、ぬかるんだところが多く、私の個人的な目的「汚れた靴のソールを雪上歩きでピカピカにする」が達せられなかったのが非常にガッカリだったが……。

御坂山塊の山々は富士山との対面が売りのひとつであり、今回も天下茶屋の対面から始まり、落葉した木々の間から変化する富士山を眺め歩ける予定だったが、天気がいまひとつで思いがかなわず残念だった。しかし黒岳山頂展望台からの眺望はすばらしかった。

去年1月の三方分山の時のパノラマ台は開放的で圧巻だったけれど、私はこの狭くて開放的でないところが気に入った。そして前者は精進湖と富士山の自然との対峙だったが、こちらは河口湖、その河口湖に沿って街があり、そして富士山、その街に人々の生活が想像ができ、全体が温かく感じられて良い。(全くの余談だが、このタイプの私好みの展望台を去年島田でみつけた。〝天空のカフェ〟と名付けて、通うのを楽しみにしている。)

非日常の世界(天空)に身を置くという目的で山を歩き山に登る。そしてまた日常(下界)に戻る。この繰り返しである山行。今年もどんなお気に入りをみつけられるか楽しみに歩きたい。そして今年は日常(下界)もより楽しんでいきたい。 【増田】

会報やまびこNo203 ・ P4転写

山行文はこの他、

12名のメンバーが当山行の一言感想を書いています。会報やまびこ3月号に掲載してありますので閲覧希望の方はオーナーメールか電話にてご一報ください。

SHC広報

2014年03月02日 Posted by こだま at 13:00 │Comments(0) │定例山行

京柱峠~祭文峠

2013年12月8日 (日) 今年のSHCの忘年山行は ・・

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

深まりゆく秋の風景を肌で感じながら

島田市北部・伊久美の、京柱峠~祭文峠 を歩く。

3.5時間の道程は忘年山行にほどよい山歩き。

忘年会会場の 「やまゆり」 に到着。

カンパイ!

またひとり芸達者さんを発掘!

先だっての「青森の山旅」参加メンバーによる津軽弁の練習成果を披露

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。

島田駅前7:00発の市のコミュニティーバス伊久美線に乗って、終点の御堂沢で下車。地図&行程

深まりゆく秋の風景を肌で感じながら

島田市北部・伊久美の、京柱峠~祭文峠 を歩く。

3.5時間の道程は忘年山行にほどよい山歩き。

忘年会会場の 「やまゆり」 に到着。

カンパイ!

またひとり芸達者さんを発掘!

先だっての「青森の山旅」参加メンバーによる津軽弁の練習成果を披露

この続きはまた明日 ・・・ 。

2013年12月09日 Posted by こだま at 20:00 │Comments(0) │定例山行

来る忘年山行は・・

2013年12月8日 (日)

島田ハイキングクラブ12月の忘年山行

京柱峠~祭文峠 (島田市伊久美)

★ 期 日 12月8日 (日) (雨天は忘年会のみ実施)

★ 集 合 コミュニティバス「伊久身線」島田駅(北口2番乗場)発7時乗車、終点「御堂沢」 7:57(相賀線も「北中」にて接続)

★ 忘年会場 やまゆり(島田市伊久美5202)

※雨天の場合、また忘年会のみの参加者は、島田駅発12:00の伊久身線に乗車、「やまゆり」バス停下車(12:40)

★ 行 程(2万5千図「伊久身」)

島田駅発7:00=御堂沢バス停7:57=登山口8:15=林道9:05=京柱峠9:25=祭文峠10:10=林道(ダート)10:25=林道(舗装)11:00 =小川橋 11:30= やまゆり12:00 → 【忘年会 12:30 ~ 15:00】 帰り= やまゆりバス停15:14発のコミバス=島田駅15:55

島田ハイキングクラブ12月の忘年山行

京柱峠~祭文峠 (島田市伊久美)

★ 期 日 12月8日 (日) (雨天は忘年会のみ実施)

★ 集 合 コミュニティバス「伊久身線」島田駅(北口2番乗場)発7時乗車、終点「御堂沢」 7:57(相賀線も「北中」にて接続)

★ 忘年会場 やまゆり(島田市伊久美5202)

※雨天の場合、また忘年会のみの参加者は、島田駅発12:00の伊久身線に乗車、「やまゆり」バス停下車(12:40)

★ 行 程(2万5千図「伊久身」)

島田駅発7:00=御堂沢バス停7:57=登山口8:15=林道9:05=京柱峠9:25=祭文峠10:10=林道(ダート)10:25=林道(舗装)11:00 =小川橋 11:30= やまゆり12:00 → 【忘年会 12:30 ~ 15:00】 帰り= やまゆりバス停15:14発のコミバス=島田駅15:55

忘年山行担当 森 渡辺 永田 坂田

2013年12月06日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │定例山行

篠井山

2013年11月10日 (日)

島田ハイキングクラブ11月の定例山行

篠井山 (身延山地)

12名参加。

山頂11:00 雨降り出し下山。 下山後昼食 ~ 奥山温泉へ。

島田ハイキングクラブ11月の定例山行

篠井山 (身延山地)

明源の滝

12名参加。

山頂11:00 雨降り出し下山。 下山後昼食 ~ 奥山温泉へ。

島田帰着16:00

地図・行程 山行文等、詳細は会報 「やまびこ」 にて報告 shc広報

2013年11月26日 Posted by こだま at 19:00 │Comments(0) │定例山行

笹山から行く山伏

2013年10月27日 (日)

島田ハイキングクラブ10月の定例山行

〓 安倍西山稜を山伏へ 〓

島田ハイキングクラブ10月の定例山行

〓 安倍西山稜を山伏へ 〓

山伏は、

安倍奥唯一の2000m級の標高で、山頂部の広く穏やかな笹と疎林を配した高原状の風景、北に南アルプスを望み、東に富士を仰ぐ。曰く 「山伏に登れれば何処の山にも登れる」 「どこに行こうか迷ったら山伏」 静岡の最もスタンダードな山として地元岳人たちからも最も愛されている山だろう。SHC前身の「市民登山教室」実践山行も山伏から始まった。

(記念誌 山彦より)

♪ ~ やんぶし フォト集

眼下に井川湖

西日影沢コースとの合流点手前にある市営山伏小屋

山頂一帯は笹に埋もれている。

南アルプスを望む。

下山開始 ベンチのあるヨモギ峠

崩壊しつつある登山道をトラバース

西日影沢へ下る。

山行文・行程・地図は ”来月の会報やまびこ”に掲載