三条の滝・燧ヶ岳(尾瀬)

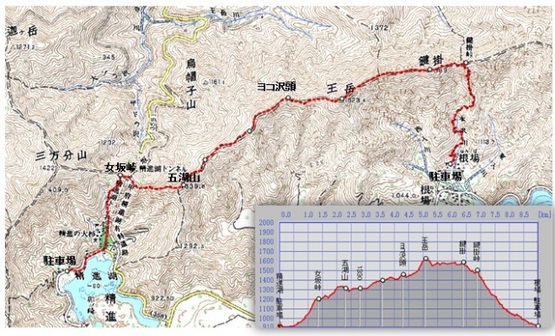

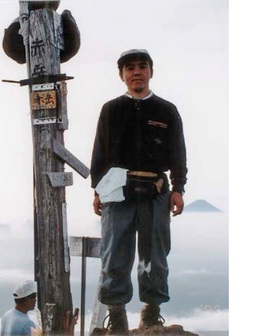

尾瀬沼に映る燧ヶ岳(写真は榛葉氏提供)

コース

12日 島田(16:00)ー〈新東名・圏央道・関越道〉ー沼田IC-戸倉駐車場(車中泊)

13日 戸倉駐車場(6:10)=〈乗り合いタクシー〉鳩待峠(6:40)…山ノ鼻(7:40)…竜宮十字路(9:30)…見晴、弥四郎小屋(10:00)サブザックで三条ノ滝へ(10:15)…元湯山荘昼食(11:15)…三条ノ滝(12:15~30)…弥四郎小屋(14:00)泊

14日 弥四郎小屋(6:30)…沼尻(8:20)…長蔵小屋(10:00)サブザックで燧ケ岳へ(10:20)…燧ケ岳俎嵓(13:39~55)…長蔵小屋(15:45)泊

15日 長蔵小屋(7:15)…三平峠(7:50)…大清水(9:40)―戸倉駐車場―入浴・そば―〈往路〉―島田

随分前に至仏山が規制されていない頃登って、遥か向こうに燧ケ岳が対峙していて、次はあそこと思っていた。例会で榛葉さんから尾瀬の話が出て、是非一緒にとお願いし、燧ケ岳に登る日が雨にならないように日程を決めるのに、天気の見極めが難しかった。さらには見晴新道は去年台風18号で崩落通行止め、沼尻からも雪が多く通行止、残る長英新道を往復するしかなかった。

随分前に至仏山が規制されていない頃登って、遥か向こうに燧ケ岳が対峙していて、次はあそこと思っていた。例会で榛葉さんから尾瀬の話が出て、是非一緒にとお願いし、燧ケ岳に登る日が雨にならないように日程を決めるのに、天気の見極めが難しかった。さらには見晴新道は去年台風18号で崩落通行止め、沼尻からも雪が多く通行止、残る長英新道を往復するしかなかった。

13日17時過ぎに小屋前で円陣組んで整備運動している団体の中に、内藤さん、天野御夫婦、増田さんに会ったのにはびっくりした。

14日、午前中降水確率0%が5時過ぎ雨が降ってきてしまい、出鼻を挫かれたが、出発を30分遅らせ、歩いている内に雨がやみ、これで燧ケ岳に登れる、絶対登ってやると心を燃やした。俎嵓に登頂し、10m高い柴安嵓に登りたかったが、往復40分はかかるので体力的にも、時間的にも長蔵小屋に5時頃になってしまうので、次回の楽しみとして、諦めた。

15日朝、4時過ぎ目が開いてしまったので、よく寝ている榛葉さんを置いて小屋裏の尾瀬沼の畔に出た。そこには前日夕食で同じテーブルになった女性2人とカメラマンが座っていた。さあ、ここからが感動の1時間半だった。朝もやに燧ケ岳が見え隠れし、それが鏡のように沼に映り、湿原と森が霧が晴れる度に沼に映り、5秒から10秒ごと一瞬一瞬変わっていくのである。尾瀬沼ビジターセンターに居るカメラマンの解説を聞きながら、見どころを教わりながら、食事時間の6時まで興奮の1時間半だった。カメラマンの言うとおり「すごい」という言葉しか出てこない。榛葉さんを呼びに行こうと思ったが、呼びに行こうにも一瞬で変わるため、呼びに行く暇がない。榛葉さんに申し訳ないと思いながら、あっという間に静止画像の尾瀬沼になってしまった。こんなにすごい尾瀬があると知っていたら、もっと繁く来るのだった。誰もが尾瀬にはまってしまう景色だ。前日、ガイドが引率者を励ますために「さあ、今から桃源郷に案内しますからネ」と言っていた。尾瀬沼の何が桃源郷だろうと思っていたが、これが桃源郷だった。

15日朝、4時過ぎ目が開いてしまったので、よく寝ている榛葉さんを置いて小屋裏の尾瀬沼の畔に出た。そこには前日夕食で同じテーブルになった女性2人とカメラマンが座っていた。さあ、ここからが感動の1時間半だった。朝もやに燧ケ岳が見え隠れし、それが鏡のように沼に映り、湿原と森が霧が晴れる度に沼に映り、5秒から10秒ごと一瞬一瞬変わっていくのである。尾瀬沼ビジターセンターに居るカメラマンの解説を聞きながら、見どころを教わりながら、食事時間の6時まで興奮の1時間半だった。カメラマンの言うとおり「すごい」という言葉しか出てこない。榛葉さんを呼びに行こうと思ったが、呼びに行こうにも一瞬で変わるため、呼びに行く暇がない。榛葉さんに申し訳ないと思いながら、あっという間に静止画像の尾瀬沼になってしまった。こんなにすごい尾瀬があると知っていたら、もっと繁く来るのだった。誰もが尾瀬にはまってしまう景色だ。前日、ガイドが引率者を励ますために「さあ、今から桃源郷に案内しますからネ」と言っていた。尾瀬沼の何が桃源郷だろうと思っていたが、これが桃源郷だった。

色々な花も水芭蕉も十分残っていて、花好きの私は初日から興奮していた。三条ノ滝も、念願の燧ケ岳も登り、桃源郷も見たし、思い切ってこの日にしてよかった。帰りに、以前至仏山の帰りに寄った「かもしか村」で入浴、おいしいそばを食べて帰宅した。【K元】

2015 6╱13(土) ~ 6╱15(月)

三条の滝・燧ヶ岳(尾瀬)

SHC個人(2名)山行報告

三条の滝・燧ヶ岳(尾瀬)

SHC個人(2名)山行報告

コース

12日 島田(16:00)ー〈新東名・圏央道・関越道〉ー沼田IC-戸倉駐車場(車中泊)

13日 戸倉駐車場(6:10)=〈乗り合いタクシー〉鳩待峠(6:40)…山ノ鼻(7:40)…竜宮十字路(9:30)…見晴、弥四郎小屋(10:00)サブザックで三条ノ滝へ(10:15)…元湯山荘昼食(11:15)…三条ノ滝(12:15~30)…弥四郎小屋(14:00)泊

14日 弥四郎小屋(6:30)…沼尻(8:20)…長蔵小屋(10:00)サブザックで燧ケ岳へ(10:20)…燧ケ岳俎嵓(13:39~55)…長蔵小屋(15:45)泊

15日 長蔵小屋(7:15)…三平峠(7:50)…大清水(9:40)―戸倉駐車場―入浴・そば―〈往路〉―島田

尾瀬沼の朝に桃源郷を見た

随分前に至仏山が規制されていない頃登って、遥か向こうに燧ケ岳が対峙していて、次はあそこと思っていた。例会で榛葉さんから尾瀬の話が出て、是非一緒にとお願いし、燧ケ岳に登る日が雨にならないように日程を決めるのに、天気の見極めが難しかった。さらには見晴新道は去年台風18号で崩落通行止め、沼尻からも雪が多く通行止、残る長英新道を往復するしかなかった。

随分前に至仏山が規制されていない頃登って、遥か向こうに燧ケ岳が対峙していて、次はあそこと思っていた。例会で榛葉さんから尾瀬の話が出て、是非一緒にとお願いし、燧ケ岳に登る日が雨にならないように日程を決めるのに、天気の見極めが難しかった。さらには見晴新道は去年台風18号で崩落通行止め、沼尻からも雪が多く通行止、残る長英新道を往復するしかなかった。13日17時過ぎに小屋前で円陣組んで整備運動している団体の中に、内藤さん、天野御夫婦、増田さんに会ったのにはびっくりした。

14日、午前中降水確率0%が5時過ぎ雨が降ってきてしまい、出鼻を挫かれたが、出発を30分遅らせ、歩いている内に雨がやみ、これで燧ケ岳に登れる、絶対登ってやると心を燃やした。俎嵓に登頂し、10m高い柴安嵓に登りたかったが、往復40分はかかるので体力的にも、時間的にも長蔵小屋に5時頃になってしまうので、次回の楽しみとして、諦めた。

15日朝、4時過ぎ目が開いてしまったので、よく寝ている榛葉さんを置いて小屋裏の尾瀬沼の畔に出た。そこには前日夕食で同じテーブルになった女性2人とカメラマンが座っていた。さあ、ここからが感動の1時間半だった。朝もやに燧ケ岳が見え隠れし、それが鏡のように沼に映り、湿原と森が霧が晴れる度に沼に映り、5秒から10秒ごと一瞬一瞬変わっていくのである。尾瀬沼ビジターセンターに居るカメラマンの解説を聞きながら、見どころを教わりながら、食事時間の6時まで興奮の1時間半だった。カメラマンの言うとおり「すごい」という言葉しか出てこない。榛葉さんを呼びに行こうと思ったが、呼びに行こうにも一瞬で変わるため、呼びに行く暇がない。榛葉さんに申し訳ないと思いながら、あっという間に静止画像の尾瀬沼になってしまった。こんなにすごい尾瀬があると知っていたら、もっと繁く来るのだった。誰もが尾瀬にはまってしまう景色だ。前日、ガイドが引率者を励ますために「さあ、今から桃源郷に案内しますからネ」と言っていた。尾瀬沼の何が桃源郷だろうと思っていたが、これが桃源郷だった。

15日朝、4時過ぎ目が開いてしまったので、よく寝ている榛葉さんを置いて小屋裏の尾瀬沼の畔に出た。そこには前日夕食で同じテーブルになった女性2人とカメラマンが座っていた。さあ、ここからが感動の1時間半だった。朝もやに燧ケ岳が見え隠れし、それが鏡のように沼に映り、湿原と森が霧が晴れる度に沼に映り、5秒から10秒ごと一瞬一瞬変わっていくのである。尾瀬沼ビジターセンターに居るカメラマンの解説を聞きながら、見どころを教わりながら、食事時間の6時まで興奮の1時間半だった。カメラマンの言うとおり「すごい」という言葉しか出てこない。榛葉さんを呼びに行こうと思ったが、呼びに行こうにも一瞬で変わるため、呼びに行く暇がない。榛葉さんに申し訳ないと思いながら、あっという間に静止画像の尾瀬沼になってしまった。こんなにすごい尾瀬があると知っていたら、もっと繁く来るのだった。誰もが尾瀬にはまってしまう景色だ。前日、ガイドが引率者を励ますために「さあ、今から桃源郷に案内しますからネ」と言っていた。尾瀬沼の何が桃源郷だろうと思っていたが、これが桃源郷だった。色々な花も水芭蕉も十分残っていて、花好きの私は初日から興奮していた。三条ノ滝も、念願の燧ケ岳も登り、桃源郷も見たし、思い切ってこの日にしてよかった。帰りに、以前至仏山の帰りに寄った「かもしか村」で入浴、おいしいそばを食べて帰宅した。【K元】

島田ハイキングクラブ会報No219(7月号)P10転載

SHC広報

SHC広報

2015年07月18日 Posted by こだま at 10:00 │Comments(0) │山行報告

智者山~天狗石山(下見山行)

来る、今秋、2015年10月17 ~18日は、平成27年度第9回しずおかスポーツフェスティバル登山大会が開催されます。 場所は、大井川流域、智者山~天狗石山 です。 今回、県岳連の大井川地区が担当となり、その下見に行ってきました。

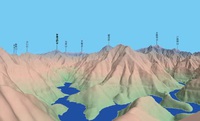

地図拡大 ↴

千頭駅7:53=智者山神社8:17~8:35…智者山9:55~10:00…天狗石山11:00~11:50…奥大井湖上駅14:10~14:25…ボート・カヌー競技場14:50(Aコースと合流)

千頭駅7:53=智者山神社8:17~8:35…智者山9:55~10:00…天狗石山11:00~11:50…奥大井湖上駅14:10~14:25…ボート・カヌー競技場14:50(Aコースと合流)

【因みに、Aコースは前泊し、接岨峡ボート・カヌー競技駐車場…梅地・七ツ峰登山口…七ツ峰…益田山…天狗石山…奥大井湖上駅…ボート・カヌー競技場(Bコースと合流)】

智者山神社前にて・模擬開会式

スタート! 最初の小休止

雑草が繁茂し、鉄製階段周りの草刈り取り

智者山神社前910mよりここまでの300mが本コース上唯一の急な登りであるので、大会ではゆっくりと登ることを心がけたい

智者山頂 へ

眺望は・・

南西面が少し開ける

天狗石山頂までは

崩野分岐の道標

天狗石山頂 にて昼食。 時間に余裕があるため長めの休憩

折々、無線でAコース(七ツ峰コース)と交信

昼食後、カエデの種類見分け方など、ミニ樹木観察会実施

天狗石山は展望がないため、本番でも実施したいと思う

Bコース参加者は、3団体合計21名

藤枝山岳会(3名)・千頭山の会(3名)・島田ハイク(15名)

下山開始

910m右トラバース箇所に、過去スズメバチ巣有り、秋は注意が必要

長島ダム展望地

拡大 ↴

本コース上、

唯一の展望地寸又三山等展望

奥大井湖上駅へ下る。

接岨湖にかかる鉄橋、レインボーブリッジを歩いて県道へ

山行終了地点のボート・カヌー駐車場の上を走る アプト式機関車

Aコースと合流し、解散。

Aコースと合流し、解散。

Aコースの参加団体は、藤枝山岳会(2名)、島田しらびそ山の会(11名)東海特殊製紙山の会(1名)千頭山の会(1名)川根本町職員(3名)SHC(2名) 計20名

コース全体の評価検討事項

・一般コースとして特に問題となることは無し。多人数の参加者でも余裕を持った行動が可能と思われる。

・Aコースとの時間的整合(閉会式)をどう図るか。 ①集合時間を遅くする ②先行して閉会式を行う(井川線ダイヤとの兼合い)

・千頭駅~智者山神社 輸送計画の確認(タクシー台数など)、スタッフ車両の智者山神社待機

一言感想

〓爽やかな風を浴びながら〓

四月、五月と定例山行を休んだので、スポーツフェスタ下見山行へ申し込んだ。でも少しでも雨が降るようならやめようとしていたところ、天気予報はハズレ、すばらしい一日だった。 登山口から智者山まではほとんど急登で、息は弾んだが、時間的に余裕があるということで、リーダーから「ゆっくり三十分位で休憩を」と指示が出ていて、ものすごく助かった。さわやかな風がとっても気持ち良く、汗が出てもさほど気にならない。智者山から天狗石山までは広葉樹の中、なだらかな道を木もれ陽を浴びながら「キャンセルしなくて良かった。」と、歩ける幸せをかみしめていました。 花ざかりとはいえなかったけど、いくつかの花も見られ、ヒルに出逢うことなく、再び池谷さんのカエデの説明を聞けて、大満足な一日でした。【見依】

〓ダム展望地からの山は…〓

智者山神社からはいきなり急登の連続。智者山山頂は南側が少し開けていましたが、霞んで展望はイマイチ。それでも苦あれば楽あり。智者山からの緩やかなアップダウンは、深い落ち葉のふかふか道。落ち葉の中からはカエデ等の木々の若芽が萌えだし、飽きませんでした。新緑の光を浴びながら気持ちよく歩くと、 伝説の天狗石に到着。天狗石山山頂は広く、柔らかな緑の光線の中、ゆっくり昼寝をしたい気分でした。山頂からの下山路は、杉の倒木が多く、荒れた雰囲気でした。途中の長島ダム展望地では山座同定に喧々諤々。私は蚊帳の外。帰宅後確認したところ、ダム上に見えた山は前黒帽子岳、左に沢口山、右手前が朝日岳、 寸又三山を一度に見られたこととなります。湖上駅からの階段が結構つらかったけど……、森林浴を十分に堪能できた山行でした。【博道】

2015年5月31日 (日)

Bコース

智者山~天狗石山 ・ 下見報告

Bコース

智者山~天狗石山 ・ 下見報告

地図拡大 ↴

千頭駅7:53=智者山神社8:17~8:35…智者山9:55~10:00…天狗石山11:00~11:50…奥大井湖上駅14:10~14:25…ボート・カヌー競技場14:50(Aコースと合流)

千頭駅7:53=智者山神社8:17~8:35…智者山9:55~10:00…天狗石山11:00~11:50…奥大井湖上駅14:10~14:25…ボート・カヌー競技場14:50(Aコースと合流)【因みに、Aコースは前泊し、接岨峡ボート・カヌー競技駐車場…梅地・七ツ峰登山口…七ツ峰…益田山…天狗石山…奥大井湖上駅…ボート・カヌー競技場(Bコースと合流)】

智者山神社前にて・模擬開会式

スタート! 最初の小休止

雑草が繁茂し、鉄製階段周りの草刈り取り

智者山神社前910mよりここまでの300mが本コース上唯一の急な登りであるので、大会ではゆっくりと登ることを心がけたい

智者山頂 へ

眺望は・・

南西面が少し開ける

天狗石山頂までは

快適な稜線歩き

崩野分岐の道標

天狗石経由(右トラバース)で山頂へ

天狗石山頂 にて昼食。 時間に余裕があるため長めの休憩

折々、無線でAコース(七ツ峰コース)と交信

昼食後、カエデの種類見分け方など、ミニ樹木観察会実施

オオイタヤメイゲツ

登山大会の頃の紅葉が期待できる

登山大会の頃の紅葉が期待できる

天狗石山は展望がないため、本番でも実施したいと思う

Bコース参加者は、3団体合計21名

藤枝山岳会(3名)・千頭山の会(3名)・島田ハイク(15名)

下山開始

910m右トラバース箇所に、過去スズメバチ巣有り、秋は注意が必要

長島ダム展望地

拡大 ↴

本コース上、

唯一の展望地寸又三山等展望

奥大井湖上駅へ下る。

接岨湖にかかる鉄橋、レインボーブリッジを歩いて県道へ

山行終了地点のボート・カヌー駐車場の上を走る アプト式機関車

Aコースと合流し、解散。

Aコースと合流し、解散。Aコースの参加団体は、藤枝山岳会(2名)、島田しらびそ山の会(11名)東海特殊製紙山の会(1名)千頭山の会(1名)川根本町職員(3名)SHC(2名) 計20名

コース全体の評価検討事項

・一般コースとして特に問題となることは無し。多人数の参加者でも余裕を持った行動が可能と思われる。

・Aコースとの時間的整合(閉会式)をどう図るか。 ①集合時間を遅くする ②先行して閉会式を行う(井川線ダイヤとの兼合い)

・千頭駅~智者山神社 輸送計画の確認(タクシー台数など)、スタッフ車両の智者山神社待機

(会報やまびこNo219一部転載)

一言感想

〓爽やかな風を浴びながら〓

四月、五月と定例山行を休んだので、スポーツフェスタ下見山行へ申し込んだ。でも少しでも雨が降るようならやめようとしていたところ、天気予報はハズレ、すばらしい一日だった。 登山口から智者山まではほとんど急登で、息は弾んだが、時間的に余裕があるということで、リーダーから「ゆっくり三十分位で休憩を」と指示が出ていて、ものすごく助かった。さわやかな風がとっても気持ち良く、汗が出てもさほど気にならない。智者山から天狗石山までは広葉樹の中、なだらかな道を木もれ陽を浴びながら「キャンセルしなくて良かった。」と、歩ける幸せをかみしめていました。 花ざかりとはいえなかったけど、いくつかの花も見られ、ヒルに出逢うことなく、再び池谷さんのカエデの説明を聞けて、大満足な一日でした。【見依】

〓ダム展望地からの山は…〓

智者山神社からはいきなり急登の連続。智者山山頂は南側が少し開けていましたが、霞んで展望はイマイチ。それでも苦あれば楽あり。智者山からの緩やかなアップダウンは、深い落ち葉のふかふか道。落ち葉の中からはカエデ等の木々の若芽が萌えだし、飽きませんでした。新緑の光を浴びながら気持ちよく歩くと、 伝説の天狗石に到着。天狗石山山頂は広く、柔らかな緑の光線の中、ゆっくり昼寝をしたい気分でした。山頂からの下山路は、杉の倒木が多く、荒れた雰囲気でした。途中の長島ダム展望地では山座同定に喧々諤々。私は蚊帳の外。帰宅後確認したところ、ダム上に見えた山は前黒帽子岳、左に沢口山、右手前が朝日岳、 寸又三山を一度に見られたこととなります。湖上駅からの階段が結構つらかったけど……、森林浴を十分に堪能できた山行でした。【博道】

(会報やまびこNo219一部転載)

SHC広報

SHC広報

2015年06月28日 Posted by こだま at 11:00 │Comments(0) │山行報告

伊吹山

5╱6 (水)

伊吹山北尾根 (伊吹山地)

SHC個人(2名)山行報告

登山口は伊吹山ドライブウェイの途中にある標識のガードレール直下、静馬ヶ原から、伊吹山北尾根を歩いてきました。

歩き始めからヤマブキソウやイブキハタザオが”咲いていて、

♪ さぁさ、 登山道はこちらですよ ~ ♪ と、お出迎え。

花の写真を撮る男性2人組と何度も後先になり

ルイヨウボタンや、

羅生門葛

カタクリ

石灰岩のゴツゴツした大禿山(おおはげやま)山頂

「 この葵の紋どころが目に入らぬか!」 ・・ の、フタバアオイ

フタバアオイの花は葉っぱの下に隠れるように咲いていました。

教えてもらわなかったら気づきませんでした

国見岳山頂からから南東を眺めながら昼食とする。

復路。大禿山から御座峰にかけての快適な稜線歩き

ホソバノアマナ。下の2枚の写真は山で出会った方々から拝借しました。

復路到着後

ドライブウェイ終点の駐車場から20分で行ける登山道から山頂へ

伊吹山山頂から琵琶湖方面 ~ 米原の街が一望

山頂には日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の石像が奉られていた。

by トンボ

2015年05月20日 Posted by こだま at 12:00 │Comments(0) │山行報告

王岳・下見山行

2015年4月17日 (金)

2015年4月17日 (金)来る、5╱17(日) に実施の定例山行・「王岳」 の下見に行ってきました。

(メンバーは山行担当者他計5名)

女坂峠~鍵掛峠(御坂山塊)

2万5千図(鳴沢・河口湖西部・市川大門・精進)

2万5千図(鳴沢・河口湖西部・市川大門・精進)

コース

島田中央公園(6:00)ー藤枝岡部ICー〈新東名〉ー新富士ICー〈R139〉ー精進湖登山口(8:30)ー西湖駐車場へ車回送=〈タクシー〉=障子小登山口(9:10)…女坂峠(9:55)…五湖山(0:33)…ヨコ沢ノ頭(11:50)…王岳(12:30~13:10)…鍵掛峠(14:13)…いやしの里根場(15:20)…西湖駐車場(15:39)ー富士川SAー島田中央公園

〓 下見報告 〓

精進湖湖畔の旧中道往還入り口に3人を落とした後、車を西湖駐車場にまわす。予約のタクシーにより精進湖に戻り合流、旧中道往還入り口を9:10に出発した。

整備された町並みを沢沿いに行く。大小の砂防ダムを巻きながら行くと、40分ほどで女坂峠に至る。ここから五湖山までは岩ガチな道となり、ストックを使わない方が歩き易い。

五湖山からアップダウンを繰り返し、徐々に高度を上げていく。

途中、胸丈ほどの笹藪があり、長袖、手袋は必須か? 木の枝の張り出しが頻繁にあり、うるさい。枝ハネに注意が必要である。

ヨコ沢頭を過ぎ、急坂を一気に登りきると王岳山頂に到着する。

山頂は適当な広さがあり、定例山行にはちょうど良い。

下見当日は、富士山に雲がかかっていたが、それでも西湖と周辺の展望は素晴らしかった。

鍵掛峠までの尾根筋は狭いところもあるが、危険を感じるほどではない。開けた部分では西湖と広いすそ野の霊峰に感嘆。展望のよさに見とれて足を踏み外さないよう注意! 鍵掛峠の直後に2~3mの崩落地があり、若干の注意が必要である。

峠からは急降下だが、落ち葉の降り積もったやわらかな道を気持ちよく下れる。いやしの里根場には15:20に到着。多くの外国人客でにぎわっていた。【博道】

下山終了。 西湖から見る富士山

月々の山

♪ ~ 稜線歩きを楽しめる

♪ ~ 稜線歩きを楽しめる

王岳は御坂山塊の主稜線上の西側に位置する1623mの「山梨百名山」の一つです。パノラマ台(精進湖側)から見る王岳は三角型の山頂部を稜線上に見せ、ひときわその風格を誇示しています。私は過去3回、王岳に登っていますがその内2回は根場(ねんば)から鎌掛峠へ上がり王岳へのピストン、今回久々に精進湖畔から西湖を繋ぐ御坂山塊の稜線を歩きます。

精進湖畔の登山から廃屋の目立つ集落を抜け、コンクリートの堰堤を2度大きく巻くとすぐに女坂峠。この女坂峠は定例山行で登った三方分山から伸びる稜線上の峠で、ここからは峠を右に折れずっとこの稜線を進みます。前方には王岳がどっしりと遠くに構えています。右手にはたえず雪を被った霊峰が微笑んでいることでしょう。下見山行では、あいにくの曇り空でこの稜線上で霊峰を拝むことはできませんでしたが、本番ではきっと雪を被ったすてきな姿を見せてくれることでしょう、とても楽しみです。下見時に堅い蕾だったツツジの開花も楽しみです。

膝のストレッチ運動のような岩場のアップダウンもあり、自然林や笹藪、もちろん南アルプスの遠望も重なって飽きることのない山行となること間違いなしです。五湖山までは見晴らしの利く稜線ですが、高度を上げるにつれ冠のような美しい王岳が徐々に大きくなり、背後には南アルプスの稜線が姿を現します。

五湖山は、名前通りならば富士五湖を見渡せることでしょうが、樹林が伸びあまり展望は利かなく少しがっかり。五湖山から先は小さな上り下りを繰り返す稜線歩きが続きますが、熊笹が背丈ほど伸びて半袖で歩くと腕が切り傷だらけになるから長袖で歩きましょう。

王岳山頂までは標高差160メートル強の登り、ここは木の根や岩にしがみつきながらの手足総動員の激登り。ストックはしまって登りましょう。王岳山頂からの眺望は南に展望が広がりますが、北面は低い樹木に遮られ良いとは言えません。

鍵掛峠までの縦走路は、概ね狭い稜線上にあり、特に南側は急傾斜のため視界が遮られず西湖からその先の霊峰がほぼ常に見えています。景色に気をとられることなく足下に注意しましょう。適度なアップダウンを繰り返し鍵掛峠に到着します。鍵掛峠からは、樹林帯の中の下りです。枯れ葉の積まれたふかふかの道をしばらく下って行き林道に出ると「西湖いやしの里根場」まではあとわずかです。

王岳は、標高こそ2000mに満たないですが、山歩きを楽しめる魅力的な山です。【好美】

会報やまびこNo 217 「月々の山」 転載

SHC広報

SHC広報

2015年05月01日 Posted by こだま at 12:00 │Comments(0) │山行報告

雪上歩行基礎講習

2015年1月18日

雪上歩行基礎講習 【水ヶ塚〜御殿庭】(富士山)

コース

島田中央公園(6:00)ー水ヶ塚駐車場(8:00〜8:30)…〈須山口登山歩道〉…アイゼン着(8:45)…一合五勺(9:15)…ワカン・スノーシュー着(10:30)…二合五尺/御殿庭下(11:30~12:00)…三合/2170m(12:45)…二合五尺(13:15)…ピッケル講習(13:50)…水ヶ塚駐車場(14:50)ー島田中央公園(17:00)

メンバー7名 (受講者5名)

雪の山に行くとはどういうことか、そのためには何が必要か、何を注意し、どんな技術が必要になるのか。雪の山に対して抱く漠然とした不安を、具体的な克服すべき事柄として理解すること、そして何よりも雪の上を歩くという魅力を感じてもらうことが、本講習の目的である。

三日前の低気圧通過が標高1600m位まで雨だったようで、融けた後に凍結したツルツルの路面から始まり、いきなりアイゼン装着となった。受講者の皆さんは、事前に自分なりの練習もしてきたようで、比較的スムーズに着けることができた。今は樹林の中の広い平らな場所であるが、現実では斜面の途中であったり、寒さの厳しい強風の中で着けることもあり得る。そうした時に、体の向き、手順など何に注意しなくてはならないか、また、手袋をしたままでも素早くできることなど、練習を重ねる必要がある。他シーズンに比べ厳しい環境となる冬季においては、何事もテキパキとやること、他メンバーを待たせないことが大事なことである。アイゼン歩行そのものは、皆さん、引っ掛けるようなことや、スリップもなくスムーズにこなしていた。ただこれも、ルートが急斜面であれば、より確実に爪を食い込ませることが必要になってくる。

積雪が増してきた1700m辺りで、せっかく持参したスノーシュー、ワカンに替えて、歩行を試してみる。この道具は、普段の近辺での山行では殆ど出番がないが、昨冬の大雪後の山行や、合宿予定の南沢山下見、前週の北八ヶ岳R299の下山ラッセルでは、大いに役立ったようだ。必要な場面では積極的に使っていきたい。また現在は、スノーシューイングそのものを目的として楽しむことも多く、雪の山遊びでの定番アイテムになりつつある。須山口登山歩道周辺下部は、一番アクセスの良いこれに適したエリアだと思う。登山道を外れ、森の中を自由に歩き回るという愉しみ方も、ぜひ加えていきたい。

講習は、二合五勺にて昼食、その後、三合(2170m)まで空身で上り最終到達点とした。トレースはさらに続いていて、六合まで行ってきたという方にもすれ違ったが、我々の最初の雪歩きはここまでだろう。この先は傾斜も増し、森林を抜け、風や滑落の恐れなど条件も厳しくなる。さらに多くの経験が必要になってくる。最初に述べたとおり、本講習の目的は、あくまでも最初の一歩の踏み出しである。自分自身で経験を積み重ねると同時に、さらに上を目指すためには、県岳連をはじめ各種の冬山講習を受講し、確実な技術習得に努めることをお勧めする。【元】

雪上歩行基礎講習 【水ヶ塚〜御殿庭】(富士山)

コース

島田中央公園(6:00)ー水ヶ塚駐車場(8:00〜8:30)…〈須山口登山歩道〉…アイゼン着(8:45)…一合五勺(9:15)…ワカン・スノーシュー着(10:30)…二合五尺/御殿庭下(11:30~12:00)…三合/2170m(12:45)…二合五尺(13:15)…ピッケル講習(13:50)…水ヶ塚駐車場(14:50)ー島田中央公園(17:00)

メンバー7名 (受講者5名)

さらに技術習得の努力を

雪の山に行くとはどういうことか、そのためには何が必要か、何を注意し、どんな技術が必要になるのか。雪の山に対して抱く漠然とした不安を、具体的な克服すべき事柄として理解すること、そして何よりも雪の上を歩くという魅力を感じてもらうことが、本講習の目的である。

三日前の低気圧通過が標高1600m位まで雨だったようで、融けた後に凍結したツルツルの路面から始まり、いきなりアイゼン装着となった。受講者の皆さんは、事前に自分なりの練習もしてきたようで、比較的スムーズに着けることができた。今は樹林の中の広い平らな場所であるが、現実では斜面の途中であったり、寒さの厳しい強風の中で着けることもあり得る。そうした時に、体の向き、手順など何に注意しなくてはならないか、また、手袋をしたままでも素早くできることなど、練習を重ねる必要がある。他シーズンに比べ厳しい環境となる冬季においては、何事もテキパキとやること、他メンバーを待たせないことが大事なことである。アイゼン歩行そのものは、皆さん、引っ掛けるようなことや、スリップもなくスムーズにこなしていた。ただこれも、ルートが急斜面であれば、より確実に爪を食い込ませることが必要になってくる。

積雪が増してきた1700m辺りで、せっかく持参したスノーシュー、ワカンに替えて、歩行を試してみる。この道具は、普段の近辺での山行では殆ど出番がないが、昨冬の大雪後の山行や、合宿予定の南沢山下見、前週の北八ヶ岳R299の下山ラッセルでは、大いに役立ったようだ。必要な場面では積極的に使っていきたい。また現在は、スノーシューイングそのものを目的として楽しむことも多く、雪の山遊びでの定番アイテムになりつつある。須山口登山歩道周辺下部は、一番アクセスの良いこれに適したエリアだと思う。登山道を外れ、森の中を自由に歩き回るという愉しみ方も、ぜひ加えていきたい。

講習は、二合五勺にて昼食、その後、三合(2170m)まで空身で上り最終到達点とした。トレースはさらに続いていて、六合まで行ってきたという方にもすれ違ったが、我々の最初の雪歩きはここまでだろう。この先は傾斜も増し、森林を抜け、風や滑落の恐れなど条件も厳しくなる。さらに多くの経験が必要になってくる。最初に述べたとおり、本講習の目的は、あくまでも最初の一歩の踏み出しである。自分自身で経験を積み重ねると同時に、さらに上を目指すためには、県岳連をはじめ各種の冬山講習を受講し、確実な技術習得に努めることをお勧めする。【元】

会報やまびこNo214 (2月号)P7転載

SHC広報

SHC広報

2015年02月04日 Posted by こだま at 10:00 │Comments(0) │山行報告

山陰の山旅・伯耆大山

伯耆大山(中国山地)

10╱11(土) ~ 10╱13(月)

SHCメンバー13名(外6名)

10╱11(土) ~ 10╱13(月)

SHCメンバー13名(外6名)

※コース

10╱11 ホテル大山しろがね(7:50~8:30)…夏山登山口(8:45)…阿弥陀堂(8:55~9:00)…二合目(9:20~30)…四合目(9:55~10:05)…五合目(10:15)…六合目避難小屋(10:50~11:05)…弥山(12:05~55)…八合目(13:10~20)…行者谷分岐(13:50~14:05)…元谷避難小屋(14:45~15:00)…林道(治山道路)…ホテル大山しろがね(16:00)

大山に神在り―烈風おさまり登頂

朝の陽光を受けた富士山そっくりな姿が見えた。と思うと、スパッと切れ落ちた荒々しい岩肌が渋い銀色の輝きを放つ「南壁」が表れる。一瞬のうちに表情を変え「陰と陽」二つの顔を見せる「大山」。バスの中にざわめきが起きる。「大山」に魅せられたメンバーの気持ちが次第に高揚していく。 「大山」北側斜面を登るコースの夏山登山口に、「一木一石運動」の石ころが置いてある。大山ガイドの太田氏から、「山頂まで運んでほしい」旨依頼有り。石ころのサイズはこぶし大前後。(山頂付近の土砂流出を防止するため土嚢を布設。運んだ石を土嚢に詰める)。それぞれが自分の体力・体調に合わせ、ザックに詰めて登山開始である。登山道の2合目あたりから、私の好きな「ブナ林」になる。色付き始めた木々に木漏れ日が射し「癒しの森」を覚える。高度をあげるにつれ、ブナ林の頭上で唸りを立てて巻く風の音が大きくなる。

ザァーザァーとブナ大木の枝・葉が大きく舞う。台風の影響風だ! 六合目の避難小屋に着く。休憩の時間を多めに取るも順調なタイムである。小屋東側には、沢を隔てて「ユートピアコース」の痩せた尾根が眼の前に迫る。その尾根の直下までザレが幾重にも迫り、山肌が露出している。小屋から直線上には「大山・弥山」の山頂がかすかに見える。「いよいよ大山に来たな」と思う。ガイドが「山頂付近は風が強く引き返す人が多い。状況次第では8合目まで……」と言う。高ぶる気持ちに水を差される。昨年の同時期、「八甲田山・大岳」山頂を目前にして強風とひょう・あられにあい、引き返したシーンが蘇る。が、昨年と比べればはるかに条件は良い!「風は絶対おさまる」と強く心に念じる。

ここ6合目から3班が先頭に立ち、ガイドの後ろに私が付く。ペースが急に早くなったような気がする。斜度が増したにもかかわらずである。私も離れまいとピッチを上げる。私の後ろの芦田さんとの距離がだんだんと開く。岩から岩へ、踏みしめる脚に力を入れる。踏ん張れば踏ん張るほど脚の裏の筋肉に痛みが走る。脚攣りである。そのうち我慢できなくなり、道脇にザックを降ろし、塩を舐め梅干をほおばる。最後尾の静鉄観光・添乗員の野沢さんが心配してくれる。ザックから、無線を除く共同装備一式を断腸の思いで野澤さんに託す。「ここは自分がバテたら……」との思いでご好意に甘んじた。おかげで脚の攣りはすぐに解消される。

今月(10月)は神無月。「諸神、出雲大社にあつまりたもう」とのこと。そのため強風吹き渡る大山には神が宿らないのかな?と思った。幸い登頂できたのは、出雲大社の神が大山に「神風を治める女神」を差し向けてくれたからであろう。翌日、諸神あつまる出雲大社へ参拝した。

夜立ちで翌朝からの登山は大変でありましたが、全員の気持ちが一つにまとまったおかげで登頂できたと思います。ゲストの皆様ご参加いただきありがとうございました。また一緒に歩ける日を楽しみにしております。添乗員の野沢さん、青島さんのご主人、会計役の増田さん、牧野さんフォローを感謝いたします。【浩】

修験の山、伯耆大山は、西斜面が末広がりのスロープを見せ、別名「伯耆富士」とも呼ばれ、美しい山容を見せておりますが、一転、その北壁や南壁は、アルプス的表情を持ち、たいへん険しく雄大な中国地方の最高峰の山です。 10月11日、当日は、晴天ではありましたが、台風の影響もあり、かなり強い風が吹き、八合目付近で引き返す登山者も多く、心配いたしましたが、幸運にも我々は弥山頂上に登ることが出来ました。

瞬間的には風速20m位の風が吹いていたのではなかったかと思いました。我々の登った夏山登山道は、標高差950mあり、上りの連続のなかなかきびしい道でした。4合目辺りからブナの大木も見られ、5合目を過ぎると潅木帯に6合目からは一段と傾斜が増8合目のガレ場を過ぎると木道が現れ、周囲は国の特別天然記念物の大山伽羅木に被われます。この伽羅木のごとく、強風の中、姿勢を低く、かがみながら漸く頂上に到達できました。山頂からは、狭い尾根道が東北に向かって、剣ヶ峰、三鈷峰へと続いており(今は通行禁止)、最もアルプス的な険しい景観となっておりました。一方、北西側は、日本海の美保湾を臨む美しく弧を描いた弓ヶ浜の海岸線が、まるでたおやかな絵画のようで、その対比に感動を覚えました。【幸夫】

このたびは大山登山に夫婦2人で参加させていただき、N藤様はじめ、皆様に大変お世話になりました。 台風の影響で夜立ちになり少し迷いましたが、大山に登ってみたい気持ちの方が強く、思い切って参加させていただきました。風が強くて頂上まで行けるのかと途中不安がよぎりましたが、森林限界に出たころに風も少し弱まり、全員が無事登頂できて何よりでした。独立峰らしく、町並みや日本海が見渡せて感動しましたし、大山の山肌は、仙丈ヶ岳に似ているなあと思いながら登りました。

今年の夏は日程と天候がかみあわず、山に登れていなかったので、消化不良というのか、モヤモヤした気持ちでした。今回参加させていただいたおかげで今年も無事に山に登ることができ、モヤモヤがふっきれました。会員でもないのにずうずうしいのですが、また、機会がありましたら参加させてください。ありがとうございました。【由希乃】

会報やまびこNo212(12月号)大山感想一部転写

SHC広報

SHC広報

2014年11月01日 Posted by こだま at 18:00 │Comments(0) │山行報告

2014夏山合宿ー 5

7/26(土)~27(日)

麦草峠〜硫黄岳(八ヶ岳・夏山合宿)

一言感想 (会報やまびこ・9月号より転載)

1日目、麦草峠から丸山、高見石、中山、中山峠にかけては、穏やかな山並みの広がる気持ちのいい森のプロムナードだ。しかし、東天狗に取り付くと、くさり場も現れ、一転アルペンムードが漂う。このギャップが嬉しい。初めての山小屋、オーレン小屋は、風呂も有り、思いのほか快適で良かった。 2日目、天候不良の為、サブルートに変更、峰ノ松目、赤岩の頭を経て硫黄岳へ。硫黄岳へのアプローチでは、さらにアルペンムードが高まる。

ピークでは、強風とガスの洗礼を受け、山の厳しさを実感する。横岳、赤岳には、未練を残したが、初心者の私には、天狗岳と硫黄岳で、今回は充分堪能できた。次回には、北八ツをゆっくり廻り、その次には横岳、赤岳を目指したい。*不明であった「峰ノ松目」の山名の由来を記しておきます。 山岳信仰が盛んな頃、八ヶ岳にも女人禁制の慣わしがあった。峰ノ松目の「松」は「待つ」で、「目」は「女」。すなわち女性が待つ峰。古くは、横岳奥の院へ登る参道が峰ノ松目を通っており、このピークが女人結界だったのではないかという説である。(ヤマケイアルペンガイド参照)【幸夫】

ピークでは、強風とガスの洗礼を受け、山の厳しさを実感する。横岳、赤岳には、未練を残したが、初心者の私には、天狗岳と硫黄岳で、今回は充分堪能できた。次回には、北八ツをゆっくり廻り、その次には横岳、赤岳を目指したい。*不明であった「峰ノ松目」の山名の由来を記しておきます。 山岳信仰が盛んな頃、八ヶ岳にも女人禁制の慣わしがあった。峰ノ松目の「松」は「待つ」で、「目」は「女」。すなわち女性が待つ峰。古くは、横岳奥の院へ登る参道が峰ノ松目を通っており、このピークが女人結界だったのではないかという説である。(ヤマケイアルペンガイド参照)【幸夫】入会して直ぐに参加した八ヶ岳では、バテバテでみんなの足を引っ張ってしまった。今回はリベンジする気もりもりで行ったけど、やはりきつい山でした。でも、駒草の群落も見ることができたし、霧の中でしたが、硫黄岳にも登ることができ、良かったです。帰途立寄った温泉で、あっちこっちアザが見つかりビックリでした。【かづ代】

八ケ岳の八は、たくさんという意味と八のピークを差すとも言われている。その中で峰の松目は主稜線から外れており、今まで行く機会が無かった。池田さんのサブコースで行きたいとの声に、これを逃さじとサブコースにした。しかし、峰の松目を同じくねらっていた池田さんは、体調不良で不参加となり残念でした。山頂自体は展望もほとんど無く地味だったが、八つ目のピークに立て満足。二日目は天気が悪く残念でしたが、山小屋も良く、楽しい二日間でした。【恵子】

八ケ岳の八は、たくさんという意味と八のピークを差すとも言われている。その中で峰の松目は主稜線から外れており、今まで行く機会が無かった。池田さんのサブコースで行きたいとの声に、これを逃さじとサブコースにした。しかし、峰の松目を同じくねらっていた池田さんは、体調不良で不参加となり残念でした。山頂自体は展望もほとんど無く地味だったが、八つ目のピークに立て満足。二日目は天気が悪く残念でしたが、山小屋も良く、楽しい二日間でした。【恵子】 連日の暑さで夏バテ状態、サブコースもいいかなと思いつつ参加、天候急変で現実になりました。硫黄岳山頂は冷たい強風と濃霧に包まれ、標高2760Mを体感できました。オーレン小屋は水はタダ、小屋内にトイレ照明完備、何より風呂があって快適でした。【均】

連日の暑さで夏バテ状態、サブコースもいいかなと思いつつ参加、天候急変で現実になりました。硫黄岳山頂は冷たい強風と濃霧に包まれ、標高2760Mを体感できました。オーレン小屋は水はタダ、小屋内にトイレ照明完備、何より風呂があって快適でした。【均】中山峠からの登りは大変疲れた。硫黄岳から赤岳への縦走は期待していたので残念だった。次に機会があればぜひ挑戦したいと思う。雨具の着用もリーダーの適切な判断で濡れずに済み、よかったと思いました。ありがとうございました。【弘一】

好天下、久しぶりの八ヶ岳!北八ツ特有の苔生した風景を満喫。然し、中山付近から脊柱管に潜む小悪魔が蠢動し始める。稲子岳、硫黄岳の爆裂火口壁の迫力も小悪魔の動きを抑えることは出来ず、東天狗岳への登りはノソノソと象亀歩み。天狗岳からの展望も上の空。それでも根石岳山荘周辺のコマクサ群生に励まされ、オーレン小屋に。アルコールで小悪魔を麻痺させ退治を図る…作戦成功、翌日の蠢動はかなり抑えられた…。

深夜の星空も早朝からガスが垂れ込み、いやな雰囲気の中、全体のコース変更指示で出発。案の定、硫黄岳もガスと強風。赤岳鉱泉まで雨の神もその霊力を発揮しなかったが、午後からは本格的に霊力を現し、雨中行軍。イヤァ~疲れましたナ!疲れには温泉浴と湯上りのビールが一番。次は赤岳か西天狗~東天狗かと夢見てムニャムニャ。気象変化を予測し、20余名のパーティーを適切に引率されたリーダーの方々、同行の方々、そしてワインを歩荷された方に謝!謝!の八ヶ岳でした。【勝】

深夜の星空も早朝からガスが垂れ込み、いやな雰囲気の中、全体のコース変更指示で出発。案の定、硫黄岳もガスと強風。赤岳鉱泉まで雨の神もその霊力を発揮しなかったが、午後からは本格的に霊力を現し、雨中行軍。イヤァ~疲れましたナ!疲れには温泉浴と湯上りのビールが一番。次は赤岳か西天狗~東天狗かと夢見てムニャムニャ。気象変化を予測し、20余名のパーティーを適切に引率されたリーダーの方々、同行の方々、そしてワインを歩荷された方に謝!謝!の八ヶ岳でした。【勝】

八ヶ岳、山小屋泊、雨中の下山、いずれもデビューでした。見晴らしの良い天狗岳も、霧と強風の硫黄岳も、とても新鮮でした。リーダーの皆様、会の皆様に感謝、感謝の山行でした。ありがとうございました。【庸雄】

初日の登りの暑さで〝汗ビッショリ〟、二日目の硫黄岳山頂の寒さと夏山らしい天候でした。赤岳には行けませんでしたが、天狗岳にも登れ、2日間、山に浸り十分満足しました。【浩之】

1日目の天気が良かったことはありがたかったのですが、その分疲れました。しかし、オーレン小屋は、山小屋でもお風呂に入ることができ、夕食の馬肉鍋はボリュームたっぷりで、おいしくて、疲れを吹き飛ばしてくれました。2日目は、天候の都合で、全員がサブコースになりましたが、1日目の景色を堪能でき、2日目も「峰の松目」に行くことができ、目一杯楽しむことができた合宿山行でした。【延房】

1日目の天気が良かったことはありがたかったのですが、その分疲れました。しかし、オーレン小屋は、山小屋でもお風呂に入ることができ、夕食の馬肉鍋はボリュームたっぷりで、おいしくて、疲れを吹き飛ばしてくれました。2日目は、天候の都合で、全員がサブコースになりましたが、1日目の景色を堪能でき、2日目も「峰の松目」に行くことができ、目一杯楽しむことができた合宿山行でした。【延房】今まであまり八ヶ岳とは縁がなく、南八ヶ岳を縦走するこの合宿当日を楽しみに迎えました。生憎の天候で結局縁がなかったのはもちろん残念だったのですが、そんな状況も楽しんでいる自分が発見できて良かったです。まだまだ進化する「M田」…(笑)【仁枝】

2日間よく歩いたと思う。1日目・天気も良く、花を見たり、おしゃべりしたり、笑ったりと順調に高度を上げて行くことができた。流れ落ちる汗も快感だった。オーレン小屋の食事は馬肉スキヤキ、思いがけないメニューで皆大喜び、美味しい食事だった。お風呂にも入ることもでき、さっぱりした体で熟睡。また泊まりたい小屋です。2日目・天気悪く赤岳中止、全員サブコース、内心チョッとホッとした私です。峰の松目、赤岩の頭、硫黄岳、展望は悪かったけど、それぞれの頂に立つことができて満足。山は本当に苦あり、楽ありですね。 【鈴子】

2日間よく歩いたと思う。1日目・天気も良く、花を見たり、おしゃべりしたり、笑ったりと順調に高度を上げて行くことができた。流れ落ちる汗も快感だった。オーレン小屋の食事は馬肉スキヤキ、思いがけないメニューで皆大喜び、美味しい食事だった。お風呂にも入ることもでき、さっぱりした体で熟睡。また泊まりたい小屋です。2日目・天気悪く赤岳中止、全員サブコース、内心チョッとホッとした私です。峰の松目、赤岩の頭、硫黄岳、展望は悪かったけど、それぞれの頂に立つことができて満足。山は本当に苦あり、楽ありですね。 【鈴子】 思い起こせばやさしさと厳しい八ヶ岳がありました。第一日目は、快適な楽しい山歩きの中で出会った可憐な高山植物、コマクサ。標高2600mの山道の脇、日当たりの良い砂礫の中に数は多くはなかったが、それはそれは 美しくも健気に我々を迎えてくれました。あの形の良いピンクの花が、風にサワサワと揺られて咲いている様に感動すると共に、一日の疲れが吹き飛んだ思いがありました。 第二日目は、天気が良くないという予報もあり、予定のコースを変更して歩きました。強風と濃いガスの真っ只中の厳しい硫黄岳を見せつけられました。赤岩ノ頭と硫黄岳をピストンする際、荷物を置いて身軽な出立ちのメンバーを横目に、自分は荷物を背負って後に続きました。強風でガスを叩きつけられながら、やっとの思いで硫黄岳へ登り切った時は、しばらく呼吸が荒くなり深呼吸を何度か繰り返し平常に。初めての経験でした。その後は、当然のことながら、横岳、赤岳を霧の向こうに睨みながら赤岳鉱泉へ足を向けました。【正明】

思い起こせばやさしさと厳しい八ヶ岳がありました。第一日目は、快適な楽しい山歩きの中で出会った可憐な高山植物、コマクサ。標高2600mの山道の脇、日当たりの良い砂礫の中に数は多くはなかったが、それはそれは 美しくも健気に我々を迎えてくれました。あの形の良いピンクの花が、風にサワサワと揺られて咲いている様に感動すると共に、一日の疲れが吹き飛んだ思いがありました。 第二日目は、天気が良くないという予報もあり、予定のコースを変更して歩きました。強風と濃いガスの真っ只中の厳しい硫黄岳を見せつけられました。赤岩ノ頭と硫黄岳をピストンする際、荷物を置いて身軽な出立ちのメンバーを横目に、自分は荷物を背負って後に続きました。強風でガスを叩きつけられながら、やっとの思いで硫黄岳へ登り切った時は、しばらく呼吸が荒くなり深呼吸を何度か繰り返し平常に。初めての経験でした。その後は、当然のことながら、横岳、赤岳を霧の向こうに睨みながら赤岳鉱泉へ足を向けました。【正明】 八ヶ岳は2回目。色んなアプローチがあって、楽しい変化のある山でした。雪の八つにも挑戦したい。【元・K】

ザックが重過ぎるとバテるので、山行前のパッキングは持ち物が重複しないよう軽く軽くと心がけ、実際に背負ってみて、大好きな柑橘類など持って行きたいので、ザックから出したり入れたりして悩みます。山行のシミュレーションをしながら、この時点で私の山登りが始まっています。縦走ですから体力的に本コースかサブコースかの選択に迷いましたが、全員サブコースとなって、未踏の「峰ノ松目」に行けたのがよかったです。【幸枝】

ザックが重過ぎるとバテるので、山行前のパッキングは持ち物が重複しないよう軽く軽くと心がけ、実際に背負ってみて、大好きな柑橘類など持って行きたいので、ザックから出したり入れたりして悩みます。山行のシミュレーションをしながら、この時点で私の山登りが始まっています。縦走ですから体力的に本コースかサブコースかの選択に迷いましたが、全員サブコースとなって、未踏の「峰ノ松目」に行けたのがよかったです。【幸枝】 出かける前は二日目の硫黄岳から赤岳までの縦走に加わるつもりでいたが、最後まで皆と一緒に歩けるか自信はなかった。天気予報で二日目は雨になるということで、全員がサブコースを行くことに変更になった。計画通りに赤岳まで行くことができなかったのは残念だが、予定より歩行時間が少なくなったので、その点では胸をなでおろす思いだった。一日目に泊まったオーレン小屋のオーレンとはどういう意味なのか前から不思議に思っていたが、今回の山行で八ヶ岳に咲く高山植物のオウレンに由来することがわかって、すっきりした。また、夕食に出た馬肉のすき焼きがたくさん余ったのを好美さんの発案で佃煮のように煮つめて携行し、翌日赤岳鉱泉で昼食に食べたのだが、美味しかったし、前日の夕食を思い返してとても楽しかった。これぞ山で実践するエコクッキングなり。【悦子】

出かける前は二日目の硫黄岳から赤岳までの縦走に加わるつもりでいたが、最後まで皆と一緒に歩けるか自信はなかった。天気予報で二日目は雨になるということで、全員がサブコースを行くことに変更になった。計画通りに赤岳まで行くことができなかったのは残念だが、予定より歩行時間が少なくなったので、その点では胸をなでおろす思いだった。一日目に泊まったオーレン小屋のオーレンとはどういう意味なのか前から不思議に思っていたが、今回の山行で八ヶ岳に咲く高山植物のオウレンに由来することがわかって、すっきりした。また、夕食に出た馬肉のすき焼きがたくさん余ったのを好美さんの発案で佃煮のように煮つめて携行し、翌日赤岳鉱泉で昼食に食べたのだが、美味しかったし、前日の夕食を思い返してとても楽しかった。これぞ山で実践するエコクッキングなり。【悦子】 中央高速道を諏訪湖方面に走ると右手に見える八ヶ岳連峰、見るたびにいつの日か登ってみたいと思っておりました。入会してから、安倍川上流青笹山・山伏と、待望の県外初登山八ヶ岳、早くも実現できたこと、オーレン小屋での楽しい夕食会、美味しいワインをいただき疲れのせいなのか酔いも早かったようです。夜、満天の星空見たく外に出ましたが、残念見られませんでした、次回の楽しみにします。今回の山行では、単独登山では味わえない、山登りの楽しさを教えていただきました。これからも先輩たちの後から、遅れないように参加させていただきます。よろしくお願いいたします。【孝】

中央高速道を諏訪湖方面に走ると右手に見える八ヶ岳連峰、見るたびにいつの日か登ってみたいと思っておりました。入会してから、安倍川上流青笹山・山伏と、待望の県外初登山八ヶ岳、早くも実現できたこと、オーレン小屋での楽しい夕食会、美味しいワインをいただき疲れのせいなのか酔いも早かったようです。夜、満天の星空見たく外に出ましたが、残念見られませんでした、次回の楽しみにします。今回の山行では、単独登山では味わえない、山登りの楽しさを教えていただきました。これからも先輩たちの後から、遅れないように参加させていただきます。よろしくお願いいたします。【孝】毎年の合宿山行では、大なり小なり何がしかのトラブルがある。以前から話しているが、殊にうちのような会では、CLの役割は引き際の判断(全体の、そして個別の)という一点だと私は思っている。判断と伝えるタイミング、メンバーの納得感や充足感の引き出しは難しいことだと毎回思う。 今回の合宿山行、二日目の全員サブコースは、小屋に着いて翌日の天気図を見た割と早い時点で判断したが、夕食後、敢えてメンバーにどちらのコースを選択するか問うてみた。ここ数年入会の新しい会員を含め、自分の現状を自身で判断できる態度があったことは、素晴らしいことだと思った。「月々の山」に記したように、八ヶ岳が〝山の学校〟であるのは、こうした臨機応変が可能であることにもよる。また、届かなかった山への想いは、必ず叶えるという粘り強い気持を持つことも大切だ。横岳〜赤岳の八ヶ岳主峰に、ぜひ再チャレンジしてください。【元】

2014夏山合宿ー5 (完)

SHC広報

SHC広報

2014年08月29日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │山行報告

2014夏山合宿ー 4

7/26(土)~27(日)

♪ ~快適なバスの中。

曲の出だしだけ聞いて曲名を当てるイントロクイズ ~♪

手作りのクッキーは・・今回の合宿に参加出来なかった会員より差入れ

のけぞるおいしさの

”イングランドショートブレッド”。 タッパーには2~3段重ねて入っていて行きも帰りもたっぷりいただきました。

”イングランドショートブレッド”。 タッパーには2~3段重ねて入っていて行きも帰りもたっぷりいただきました。

ぼうっと過ごすもよし居眠りもよし歌うもよし。

一緒に汗を流し、感動を味わい、それぞれに楽しく山行ができ、合宿を通して親睦を深めることができました。

合宿不参加の会員さんからのお便り

2014夏山合宿ー 5 に続く。

SHC広報

SHC広報

2014年08月24日 Posted by こだま at 12:00 │Comments(0) │山行報告

2014夏山合宿ー 3

7/26(土)~27(日)

麦草峠〜硫黄岳(八ヶ岳)

麦草峠〜硫黄岳(八ヶ岳)

★ コース 7╱27 (日)

オーレン小屋(5:40)…峰ノ松目…赤岩ノ頭…硫黄岳ピストン…赤岩ノ頭…赤岳鉱泉…美濃戸口(14:20)―もみの湯―島田(19:20)

白く可憐な花はオーレン小屋の名前の由来となったオーレンソウ

鬱蒼とした原生林の中

なかなかあえて行く事のないピーク、”峰ノ松目”に登頂。

(八ヶ岳の八峰の一峰に数えられる古峰)

昨夜の決定で全員サブコースとなったお陰で主稜線から外れた”峰の松目”の頂に立てた。

赤岩の頭から硫黄岳へ続く山稜線はガスっている

硫黄岳の山頂はガスと強風で視界ゼロ

赤岳鉱泉へ下る。

雨・・。 色とりどりのカッパの隊列が美濃戸口まで長い道程を歩きます。

(横岳鎖場~主峰赤岳、南八ヶ岳核心部縦走を断念。)前線通過、大気不安定の状況での赤岳遭難事故を知ると、同じ時間帯であろう行程は我らに置き換えると心身が縮む。CLの決断を含め、「私たちは会に守られている。」と実感。硫黄岳のコマクサも見られた。あまり行く機会が少ない峰ノ松目の登頂。 ”八ヶ岳デビュー”の新会員の方々は愉しさを感じられる山歩きができたでしょうか。

会報やまびこ・No207・7月号から 【月々の山】

事始めとなった八ヶ岳

事始めとなった八ヶ岳

会の夏合宿をはじめとして幾度となく山行を重ねた八ヶ岳は、山登りの事始めに相応しい山だ。その理由の一つは、南北約30㎞、東西約15㎞という山塊のコンパクトさにある。30㎞といえば安倍東山稜程度の連なりだが、その中に、主峰赤岳を筆頭とした3千m近いアルペン的な容貌の南八ヶ岳と、森と池沼に囲まれた静寂的な北八ヶ岳という異なった様相を見せている。さらに、頂稜を支える広い裾野は大らかに高原台地を形づくり、おおよそ山岳風景パターンのカタログのようでさえある。四方の高原台地からは登山口が開かれ、短時間で稜線に立つことができ、そこには幾つもの小屋が建つ。これはルートや方法の多様性となって、メンバーと季節、目的に応じて選択することができる。山登りの魅力、殊に高山の魅力を垣間見るには、うってつけの山塊と言え、八ヶ岳が始まりとなった者も多くいることだろう。

1996年 9月、赤岳山頂にて

SHC結成のきっかけとなった市民登山講座での仕上げ山行は八ヶ岳・天狗岳だったが、所用でこれに参加できなかった私たち(芦田さん、杉浦さん)を、故細田さんが赤岳〜阿弥陀岳へと誘ってくれた。登山講座終了時には、まだ幼かった息子たちとボチボチ山歩きができれば良いなと考えていた私であったが、雲海を見下ろして頂きに立つ十数年ぶりの「登山」はやはり爽快だった。加えて、山行中折々に聞く細田さんの話から、仲間と登る山の愉しさ、「山の会」の魅力というようなことも感じていた。この八ヶ岳がSHCへの関わりに、私の背中を押したことは間違いない。 初めての冬山も八ヶ岳だった。縞枯山から高見石、高見石から天狗岳と、少しずつ手さぐりで北八ツを繋いでいった。冬の寒さとはどの程度なのか。何を準備し、どのような事に備えなければならないのか。そうした漠然とした不安の一つ一つを、北八ツの森が優しく解いてくれた。これも、アプローチの容易さと山小屋の多さという「安心」を実感できる八ヶ岳ならではのことだろう。同時に、見たことのない景観の只中に自分が居ることで得られる愉しさ、頂きに立たずとも山から得られる充足感も、この冬の北八ツから味わうことができた。私にとって八ヶ岳は、折々の山の学校のような場所だったと思っている。

SHC結成のきっかけとなった市民登山講座での仕上げ山行は八ヶ岳・天狗岳だったが、所用でこれに参加できなかった私たち(芦田さん、杉浦さん)を、故細田さんが赤岳〜阿弥陀岳へと誘ってくれた。登山講座終了時には、まだ幼かった息子たちとボチボチ山歩きができれば良いなと考えていた私であったが、雲海を見下ろして頂きに立つ十数年ぶりの「登山」はやはり爽快だった。加えて、山行中折々に聞く細田さんの話から、仲間と登る山の愉しさ、「山の会」の魅力というようなことも感じていた。この八ヶ岳がSHCへの関わりに、私の背中を押したことは間違いない。 初めての冬山も八ヶ岳だった。縞枯山から高見石、高見石から天狗岳と、少しずつ手さぐりで北八ツを繋いでいった。冬の寒さとはどの程度なのか。何を準備し、どのような事に備えなければならないのか。そうした漠然とした不安の一つ一つを、北八ツの森が優しく解いてくれた。これも、アプローチの容易さと山小屋の多さという「安心」を実感できる八ヶ岳ならではのことだろう。同時に、見たことのない景観の只中に自分が居ることで得られる愉しさ、頂きに立たずとも山から得られる充足感も、この冬の北八ツから味わうことができた。私にとって八ヶ岳は、折々の山の学校のような場所だったと思っている。今回の合宿は、既に稜線上である麦草峠(2120m)から主稜線を南下する。この容易さもまた八ヶ岳の魅力だ。麦草ヒュッテ裏の花畑からスタートし、高見石からは眼下に白駒池と北八ツの森、中山峠先からは森林限界を越え高山の雰囲気漂う天狗岳を目指す。二日目は夏沢峠から硫黄岳、横岳、赤岳と南八ヶ岳を縦走する。横岳核心部の岩場の通過では、少しスリリングな体験もあるが、三点指示の原則を守りバランス良く歩けば大丈夫。主峰赤岳の頂に立てば、一杯の達成感を得られるだろう。北から南へ変化する八ヶ岳を存分に体感できるハイライトコースを皆で歩こう。〔元〕

会報やまびこ・No207 P16転写

SHC広報

SHC広報

2014年08月12日 Posted by こだま at 13:00 │Comments(0) │山行報告

2014夏山合宿ー 2

↴ 地図

7/26(土)~27(日)

7/26(土)~27(日)麦草峠〜硫黄岳(八ヶ岳・夏山合宿)

★コース 7╱26

島田(5:30)―藤枝岡部IC―〈新東名〉―新清水IC―道の駅とみさわ―増穂IC―〈中央〉八ヶ岳PA―諏訪南IC―麦草峠(9:30~55)…高見石…中山峠…東天狗岳…箕冠岳…オーレン小屋(17:15)泊

2120mの麦草峠から主稜線を南下する。(参加者24名・3班編成で)

緑濃い北八ツの苔むした樹林帯

高見石小屋に到着 高見石に登って

北八ツの森と白駒池が見えます。

赤い屋根の高見石小屋へ慎重に足を運ぶ。

高見石を後にして

中山展望台へ

休憩・昼食

中山峠からは森林限界を越え

高山の雰囲気漂う天狗岳を目指す。

東天狗岳

東天狗の頂きに別れを告げ

振り向けば同胞の声

根石岳~箕冠岳へ

砂礫地にコマクサ

オーレン小屋到着

ここは水が豊富。お風呂もある

今晩の料理は馬肉のスキヤキ

お腹も心も満たされた次は、

少しでも空いた場所があれば・・・ パフォーマンス

オーレン小屋の夜は更けゆく

・・・・・ 。

・・・・・ 。

【2014夏山合宿ー 3】 に続く。